doi: 10.56294/mw2023178

REVISIÓN

Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Holistic Approach. Parte 2

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: Un Enfoque Integral. Parte 2

José Luis Tornel Avelar1 ![]() *,

Leonardo Eleazar Cruz Alcalá1

*,

Leonardo Eleazar Cruz Alcalá1

1Universidad De Guadalajara, Maestría En Ciencias Biomédicas. Jalisco, México.

Citar como: Tornel Avelar JL, Cruz Alcalá LE. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Holistic Approach. Parte 2. Seminars in Medical Writing and Education. 2023; 2:178. https://doi.org/10.56294/mw2023178

Enviado: 28-10-2022 Revisado: 30-01-2024 Aceptado: 05-05-2023 Publicado: 06-05-2023

Editor: PhD.

Prof. Estela Morales Peralta ![]()

Corresponding Author: José Luis Tornel Avelar *

ABSTRACT

Introduction: intelligence has been a fundamental object of study within psychology and other sciences, evolving in its definition and measurement. During the 20th century, the intelligence quotient (IQ) was consolidated as a method of cognitive evaluation, based on the work of Binet and Simon, later perfected by Terman. However, various approaches have questioned the validity of IQ as the only indicator of intelligence, postulating alternative models such as Gardner’s theory of multiple intelligences and Sternberg’s triarchic theory.

Development: of the concept of intelligence has been explored through various theories and psychometric tests. Since the creation of the first tests, IQ measurement has been refined, including instruments such as the Stanford-Binet Scale and the Wechsler Scale. These tests have made it possible to assess general cognitive abilities, but they have also generated controversy regarding their application and validity in different contexts. The assessment of IQ has evolved over time, incorporating factors such as working memory, processing speed and verbal comprehension. Intelligence, rather than a unitary capacity, is now understood as a set of interrelated abilities. Likewise, the importance of the sociocultural context in its development has been emphasized, highlighting the influence of education and the environment.

Conclusions: the study of intelligence has moved from traditional psychometric models towards more integrative approaches. Current understanding recognizes that intelligence is multifaceted, influenced by biological, psychological and environmental factors. Future research will continue to explore new, more inclusive and representative forms of assessment.

Keywords: Intelligence; IQ; Psychometrics; Cognitive Assessment; Psychological Theories.

RESUMEN

Introducción: la inteligencia ha sido un objeto de estudio fundamental dentro de la psicología y otras ciencias, evolucionando en su definición y medición. Durante el siglo XX, se consolidó el coeficiente intelectual (CI) como método de evaluación cognitiva, basado en los trabajos de Binet y Simon, posteriormente perfeccionados por Terman. Sin embargo, diversos enfoques han cuestionado la validez del CI como único indicador de la inteligencia, postulando modelos alternativos como la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y la teoría triárquica de Sternberg.

Desarrollo: el concepto de inteligencia ha sido explorado mediante diversas teorías y pruebas psicométricas. Desde la creación de los primeros test, la medición del CI se ha perfeccionado, incluyendo instrumentos como la Escala Stanford-Binet y la Escala Wechsler. Dichas pruebas han permitido evaluar habilidades cognitivas generales, pero también han generado controversias respecto a su aplicación y validez en distintos contextos. La evaluación del CI ha evolucionado con el tiempo, incorporando factores como la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la comprensión verbal. La inteligencia, más que una capacidad unitaria, se entiende hoy como un conjunto de habilidades interrelacionadas. Asimismo, se ha enfatizado la importancia del contexto sociocultural en su desarrollo, destacando la influencia de la educación y el entorno.

Conclusiones: el estudio de la inteligencia ha transitado desde modelos psicométricos tradicionales hacia enfoques más integradores. La comprensión actual reconoce que la inteligencia es multifacética, influenciada por factores biológicos, psicológicos y ambientales. La investigación futura continuará explorando nuevas formas de evaluación más inclusivas y representativas.

Palabras clave: Inteligencia; Coeficiente Intelectual; Psicometría; Evaluación Cognitiva; Teorías Psicológicas.

INTRODUCCIÓN

La inteligencia ha sido un tema de gran interés dentro de la psicología y otras disciplinas a lo largo de la historia. Su estudio ha generado amplios debates y diferentes enfoques teóricos que han intentado definir su naturaleza, componentes y formas de medición. Desde la antigüedad, diversas culturas han reflexionado sobre la capacidad cognitiva del ser humano, aunque fue en el siglo XX cuando se consolidó como un campo de investigación científica con la formulación de teorías y la creación de pruebas psicométricas que permitieron su evaluación objetiva.

El coeficiente intelectual (CI) ha sido una de las principales herramientas utilizadas para medir la inteligencia, a partir de pruebas diseñadas para cuantificar habilidades cognitivas generales. Su origen se remonta a los trabajos de Alfred Binet y Théodore Simon a inicios del siglo XX, quienes desarrollaron una escala para identificar a niños con dificultades de aprendizaje en Francia. Posteriormente, esta escala fue adaptada y perfeccionada por Lewis Terman en la Universidad de Stanford, dando lugar a la famosa Escala de Inteligencia de Stanford-Binet. Desde entonces, la medición del CI ha evolucionado con nuevas metodologías y enfoques teóricos que han ampliado la comprensión de la inteligencia humana.

Sin embargo, la medición de la inteligencia no está exenta de controversias. Existen posturas que cuestionan la validez del CI como único indicador de la capacidad cognitiva, argumentando que la inteligencia es un concepto multidimensional que no puede reducirse a una puntuación numérica. Investigadores como Howard Gardner han propuesto modelos alternativos, como la teoría de las inteligencias múltiples, que plantea la existencia de diferentes tipos de inteligencia, incluyendo la lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-cinestésica, interpersonal e intrapersonal. Por otro lado, Robert Sternberg ha desarrollado la teoría triárquica de la inteligencia, que enfatiza la interacción entre la inteligencia analítica, creativa y práctica.

El estudio del coeficiente intelectual también ha generado reflexiones sobre su aplicación en diversos contextos, como la educación, la psicología clínica y el ámbito laboral. Si bien las pruebas de inteligencia pueden ser herramientas útiles para identificar fortalezas y debilidades cognitivas, es fundamental interpretarlas con cautela y dentro de un marco ético que considere las diferencias individuales y los factores socioculturales. En este sentido, la inteligencia no debe verse como un rasgo inmutable, sino como una capacidad dinámica que puede desarrollarse a lo largo de la vida con la adecuada estimulación y el acceso a oportunidades de aprendizaje.

DESARROLLO

Coeficiente Intelectual

Somos criaturas complejas —gravitamos entre el determinismo y la incertidumbre; no somos totalmente comprensibles, ni totalmente controlables.

Tomado de un folleto informativo diseñado para un evento de socialización de la Escuela de Pensamiento en Complejidad, junio de 2015.

Inteligencia

El estudio de la inteligencia ha sido uno de los apartados más característicos de la Psicología a lo largo del siglo XX (Andrés-Pueyo & Colom, 1999). Genera debates, a menudo en reacción a la idea de que cada persona tiene una capacidad mental general que puede medirse y cuantificarse por medio de un número (Santrock J. , 2006). El concepto de inteligencia, o capacidad cognitiva, es muy frecuente en la tradición filosófica y cultural de occidente, quizás algo más que en otras tradiciones culturales en las cuales, si bien encontramos referentes a esta capacidad, no juegan el mismo papel que en la nuestra (Juan-Espinosa, 1997).

David Wechsler mencionó hace más de 45 años que “la inteligencia es uno de los fenómenos psicológicos que mejor conocemos y del que tenemos más información al compararlo con otros muchos fenómenos psicológicos” (Wechsler D.,1971). Aunque las palabras de Stemberg y Powell (1989) mencionaban que “los teóricos de la inteligencia no se han apartado de sus teorías individuales con la suficiente frecuencia para averiguar las relaciones que existen entre las distintas teorías de la inteligencia y entre cada una de las teorías de la inteligencia como una totalidad” (Molero, Saiz, & Esteban, 1998).

No obstante, se puee aseverar que, la tendencia actual en la investigación científica se ha centrado en dividir la inteligencia en fragmentos especificables, en lugar de centrarse sobre un concepto unitario, trasladando de alguna manera la polémica acerca de qué es la inteligencia, cómo puede concebirse y en consecuencia medirse y trabajarse, a cuáles son los componentes fundamentales de la inteligencia y qué factores pueden explicar las diferencias individuales en el rendimiento. (Molero, Saiz, & Esteban, 1998). En este sentido se han realizado descubrimientos sobre la genética de la inteligencia, sobre el funcionamiento de la misma en el período más tardío del desarrollo humano, sobre el papel de las variables ambientales en el desarrollo de esta capacidad, o sobre la utilidad y eficacia de su medida (Andrés-Pueyo & Colom, 1999). Pero esto fue alcanzado por un enorme proceso teórico y científico de casi ya ciento cincuenta años.

En 1916, comenzó la historia de las pruebas de CI en América. Pero el contexto de lo que posteriormente se convertiría en la manía del “IQ”, nació mucho antes. Sus raíces radican no sólo en el laboratorio, sino en el aula, en el gueto de la ciudad y sobre todo en la sociedad desordenada de las dos primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos (Fass, 1980).

Antecedentes históricos en la medición de la Inteligencia

Habrá que hacer la mención que varios autores acreditan a Wilhelm Wundt (1832-1920) como el iniciador de la psicología experimental y la conformación del primer laboratorio de psicología. El laboratorio se estableció en Leipzig, Alemania, en 1879, proyecto previamente publicado en su obra Principios de psicología fisiológica, años atrás (Morris, 1997). Sin embargo, Wundt se ocupaba ya anteriormente de la medición de procesos mentales, por lo menos desde 1862, como lo menciona Gregory (2012).

En su forma moderna, la evaluación psicológica se originó en estudios de laboratorio sobre la discriminación sensorial, las habilidades motrices y el tiempo de reacción. Galton (1822-1911) elaboró la primera batería de pruebas, una curiosa colección de mediciones sensoriales y motrices (Gregory, 2012).

Aunque Sir Francis Galton estaba más interesado en los problemas de la evolución humana que en la psicología en sí, como lo refleja en sus dos trabajos de mayor influencia: Genio hereditario, análisis empírico que pretendía demostrar la importancia de los factores genéticos para la consecución de la excelencia, e Indagaciones sobre la facultad humana y su desarrollo, otra serie de ensayos que destacaban las diferencias individuales en las facultades mentales. Boring (1950) considera que este último trabajo representó el inicio de las pruebas mentales y la llegada de la psicología científica de las diferencias individuales (citado en Gregory, 2012).

james McKeen Cattell presentó el desarrollo de la evaluación moderna en un trabajo clásico titulado Pruebas y mediciones mentales (Gregory, 2012), en donde el término “test mental” se utiliza por primera vez en la bibliografía psicológica. Este artículo describe una serie de pruebas que cada año se aplicaban a los estudiantes universitarios para determinar su nivel intelectual. Las pruebas incluían medición de la fuerza muscular, velocidad de movimiento, sensibilidad al dolor, agudeza visual y auditiva, discriminación de peso, tiempo de reacción, memoria y aspectos similares. Compartía la opinión respecto a la posibilidad de obtener una medida de las funciones intelectuales con el uso de instrumentos de discriminación sensorial y tiempo de reacción (Anastasi & Urbina, 1998). El mismo autor, en 1892, publicó On the perception of small diferences (Sobre la percepción de diferencias menores), en el que introdujo análisis estadísticos detallados de los errores de juicio hechos por sujetos en los experimentos psicofísicos tradicionales (Brennan, 1999). Presentó a la agenda de la evaluación moderna los propósitos y las aplicaciones de sus instrumentos:

“La psicología no puede alcanzar la certeza y exactitud de las ciencias físicas, a menos que se base en la experimentación y las mediciones. La aplicación de una serie de pruebas y mediciones mentales a un gran número de individuos permitirá avanzar en esa dirección. Los resultados tendrían un considerable valor científico en el descubrimiento de la constancia de los procesos mentales, su interdependencia y su variación en circunstancias diferentes. Además, los individuos encontrarían que sus pruebas son interesantes y, quizá, útiles respecto al entrenamiento, el estilo de vida o la indicción de enfermedad. El valor científico y práctico de dichas pruebas podría aumentar considerablemente si se adoptara un sistema uniforme, de manera que las determinaciones realizadas en momentos y lugares diferentes pudieran compararse y combinarse” (Cattell, 1980; citado por Gregory, 2012).

Algunos años más tarde, Clark Wissler, que por cierto fue alumno de James Cattell, probablemente el de mayor influencia en la historia inicial de la evaluación psicológica, demostró que prácticamente no había ninguna tendencia a que las puntuaciones de las pruebas mentales, aplicadas a 300 alumnos de la Universidad de Columbia y la Universidad de Barnad, se correlacionaran con el logro académico, obtenido a través de los puntajes académicos de los alumnos. Con la publicación de los desalentadores resultados de Wissler (1901), los psicólogos experimentales abandonaron el uso de tiempo de reacción y la discriminación sensorial como medidas de inteligencia (Wissler, 1901; citado en Gregory, 2012).

Aunque el avance de una metodología objetiva en la psicología fue un gran progreso, pioneros como Wundt, Galton, Cattell y Wissler demostraron que era posible someter a la mente al escrutinio y la medición científica (Gregory, 2012); sin embargo, el gran problema del inicio de la psicología experimental evidentemente, fue confundir los procesos sensoriales simples con la inteligencia.

El vacío generado por el abandono a la tradición de Galton no duró mucho tiempo; en Europa se realizaron avances importantes y significativos en el desarrollo de la evaluación psicológica. Emil Kraeplin (1856-1926) psiquiatra alemán, considerado el fundador de la psiquiatría científica, la psicofarmacología y la genética psiquiátrica, fundador del Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie (Centro de investigación para la psiquiatría) en 1917 (Eysenck, Arnold, & Meili, 1982), estaba (1895) interesado sobre todo en la evaluación clínica de pacientes psiquiátricos, por lo cual, preparó una serie de pruebas para medir lo que consideraba factores básicos en la caracterización del individuo. Las pruebas que empleaban, principalmente operaciones aritméticas, estaban destinadas a medir los efectos de la práctica, la memoria, la susceptibilidad a la fatiga y la distracción (Anastasi & Urbina, 1998).

En la misma Alemania, otro científico, Hermann Ebbinghaus (1850-1909), en su obra Ueber das Gedächtnis (sobre la memoria) de 1885, describe su metodología y sus descubrimientos, incluyendo su famosa curva de retención de la memoria que muestra el olvido con el tiempo desde la adquisición inicial (Brennan, 1999). Posteriormente (1897), publicó un método para probar la capacidad mental de los niños de escuela, el test de terminación de Ebbinghaus, aplicó a escolares pruebas de cálculo aritmético, memoria y completar oraciones; esta última, que era la más compleja, fue la única que mostró una clara correspondencia con el desempeño del escolar (Anastasi & Urbina, 1998).

En un artículo publicado en Francia en 1895, Binet y Henri criticaron el hecho de que casi todas las pruebas disponibles eran sensoriales y se concentraban indebidamente en habilidades especializadas simples. Además, argumentaban que en la medición de las funciones más complejas no se requiere de gran precisión, ya que, en tales funciones, las diferencias individuales son mayores. Propusieron una amplia y variada lista de test que cubrían funciones como la memoria, la imaginación, la atención, la comprensión, la susceptibilidad a la sugestión, la apreciación estética y muchos otros, en los que se puede reconocer las tendencias que a la postre condujeron al desarrollo de las famosas escalas de inteligencia de Binet (Anastasi & Urbina, 1998).

En 1904, el Ministerio de Educación comisionó a Binet para que estudiara procedimientos para la educación de niños retardados. Fue en relación a estos objetivos que preparó, en colaboración con Simon, la primera escala de Binet-Simon (Binet-Simon, 1905, citado en Anastasi & Urbina, 1998).

Esta escala, conocida como la escala de 1905, constaba de 30 problemas o test arreglados de forma creciente. El nivel de dificultad se estableció empíricamente aplicándolos a 50 niños normales de 3 a 11 años y algunos niños y adultos retardados. En la segunda escala, la de 1908, aumentó el número de test, se eliminaron algunos de la primera que resultaron insatisfactorios y fueron agrupados en niveles de edad sobre la base de desempeño de alrededor de 300 niños normales entre 3 y 13 años. De este modo, en el nivel de tres años se ubicaron todos los test que pasaban del 80 al 90 por ciento de los niños normales de tres años, en el nivel de cuatro años, los que aprobó el mismo porcentaje de niños de esa edad y así sucesivamente hasta los 13 (Anastasi & Urbina, 1998).

En 1911, año en que Binet murió intempestivamente, apareció la tercera revisión de la Escala Binet-Simon, que no presentaba mayores modificaciones, salvo revisiones menores y algunos cambios en la localización de algunos test, la adición de otros varios niveles de edad y la extensión de la escala a nivel adulto. El término de “nivel mental” fue sustituido por el de “edad mental”, cuya fácil comprensión indudablemente contribuyó a popularizar los test de inteligencia” (Anastasi & Urbina, 1998).

En 1916, se publicó la primera revisión que prepararon Terman y sus colaboradores en la Universidad de Stanford de las Escalas Binet-Simon (Terman, 1916, citado en Anastasi & Urbina, 1998). Los cambios y adiciones incluidos fueron tantos que representaron finalmente un nuevo instrumento […] la escala completa se estandarizó con una muestra estadounidense formada aproximadamente por 1,000 niños y 400 adultos, se proporcionaron instrucciones detalladas para su aplicación y calificación y se empleó el CI por primera vez en una prueba psicológica (Anastasi & Urbina, 1998).

La Escala Stanford-Binet en su segunda revisión publicada en 1937 fue aumentada y re-estandarizada con una nueva muestra de la población estadounidense. Sin embargo, pese a los esfuerzos por conseguir una muestra representativa de la población, la muestra de 3,184 examinados tenía un nivel socioeconómico superior al de la población de los Estados Unidos, contenía un exceso de casos urbanos y sólo incluía a blancos. La tercera revisión, publicada en 1960, incorpora en una sola forma los mejores reactivos de las dos anteriores (Anastasi & Urbina, 1998).

La edición actual, la Stanford-Binet SB-IV, de esta reconocida escala representa su revisión más extensa (Delaney y Hopkins, 1987; Thorndike, Hagen y Sattler 1986a, 1986b, citados en Anastasi & Urbina, 1998), que a la vez conserva las ventajas principales de las ediciones anteriores como un instrumento clínico de aplicación individual, refleja los avances tanto en las conceptuaciones teóricas de las funciones intelectuales como en la metodología para la elaboración de pruebas. Al mismo tiempo, el contenido cubierto se extendió más allá de la orientación predominantemente verbal de las formas anteriores para cubrir de manera adecuada las tareas cuantitativas, espaciales y de memoria a corto plazo. El instrumento actual se diseñó para aplicarse de los dos años a la edad adulta, y dado que cada tipo de reactivo se utiliza en un rango de edad tan amplio como es posible, se facilita la comparación en la evaluación entre niveles de edad (Anastasi & Urbina, 1998).

El test de inteligencia para adolescentes y adultos KAIT se diseñó como medida de inteligencia para edades de 11 a 85 años o mayores. Esto representó un intento para integrar la teoría de inteligencia fluida y cristalizada propuestas por Horn y Cattell con las ideas de otros teóricos que han expuesto sobre la inteligencia adulta como lo mencionan Golden (1981), Luria (1980) y Piaget (1972) (citados en Anastasi & Urbina, 1998). Incluye, además, un breve examen del estado mental para evaluar la atención y orientación en los examinados con un daño cognoscitivo, demasiado grande para enfrentar la aplicación de la batería completa (Anastasi & Urbina, 1998).

El Test Breve de Inteligencia de Kaufman, K-BIT (Kaufman & Kaufman, 1990) se diseñó como instrumento para la estimación rápida del nivel de funcionamiento intelectual; consta de un subtes verbal compuesto por 45 reactivos de vocabulario expresivo y 37 definiciones, y un subtes no verbal constituido por 48 matrices. Las tres calificaciones proporcionadas por el K-BIT se expresan de CI de desviación, además dada la extensión de los subtes, sus coeficientes de confiabilidad son mayores que en otras escalas (Anastasi & Urbina, 1998).

Coeficiente Intelectual

Nuevamente, se señala que las pruebas de inteligencia se diseñaron, en un principio, para tomar muestras de una amplia variedad de habilidades, con la finalidad de estimar el nivel intelectual general del individuo (Gregory, 2012).

Lejos de todos los intentos anteriores, fueron dos acontecimientos los que contribuyeron a unir la teoría de la inteligencia estable, con un método de evaluación (Howell, Hewards, & Swassing, 1998). El primero tiene que ver con el método objetivo desarrollado en 1905 por Binet y Simon, anteriormente mencionados, para diferenciar a los alumnos con dificultades de aprendizaje de los demás. El segundo está relacionado con la traducción al inglés de las escalas de desarrollo de la medida de la inteligencia, adaptadas por Terman, de la Universidad de Stanford, a la población americana. El instrumento se publicó en 1916 con el nombre de Escala de Inteligencia de Stanford-Binet, la cual ha sido revisada en repetidas ocasiones a lo largo del siglo XX, y se convirtió (según Howell y otros, 1998, p. 447), “en el baremo (normas establecidas) para comparar todas las demás escalas de inteligencia” (Pueyo, 1997, p. 29).

El resultado de todo ello dio lugar a la aparición de una medida única, denominada “cociente de inteligencia” o “CI”, que representa la capacidad intelectual general de las personas. De ahí que los test de CI se reconocieran como los instrumentos principales para determinar las diferencias intelectuales que existen entre los seres humanos. En lo sucesivo las técnicas psicométricas abrieron un amplio cauce a las investigaciones diferenciales de la inteligencia (Secadas, 1999, citado en Peña del Agua, 2004).

Por lo general, las personas no identifican al CI con la calificación de un instrumento en particular, si no que suele emplear el término como designación abreviada de inteligencia. Esta costumbre se ha vuelto tan común que no podemos limitarnos a ignorarla o deplorarla como una creencia popular errónea. Al considerar el valor numérico de un determinado valor CI es indispensable especificar de qué prueba se obtuvo, porque los distintos instrumentos que producen tal valor no solo difieren en su contenido, sino también en otros aspectos que influyen en la interpretación de sus puntuaciones (Anastasi & Urbina, 1998).

Primeramente, la inteligencia evaluada no debe considerarse como una explicación, sino como una descripción. El CI es sencillamente la expresión del nivel que, de acuerdo con las normas de edad disponibles, muestra un individuo en cierto momento, pero no existe un test de inteligencia que pueda explicar las causas de dicho desempeño. Por ende, atribuir el fracaso en un instrumento o en la vida cotidiana a una “Inteligencia inadecuada” es un error que nada contribuye a comprender los problemas del individuo y sí, en cambio, nos hace postergar los esfuerzos por explorar en su historia personal las verdaderas causas de su desventaja (Anastasi & Urbina, 1998).

El Segundo punto que debe recordarse es que la inteligencia no es una capacidad unitaria, sino, un compuesto de varias funciones. Las habilidades específicas incluidas en ese compuesto, así como sus pesos relativos, varían según el tiempo y el lugar; por consecuencia, pueden esperarse que las condiciones requeridas para un aprovechamiento exitoso difieran en las culturas disímiles, en distintos periodos históricos de la misma cultura e incluso en el ciclo vital del individuo, de la infancia a la etapa adulta. Una habilidad relativa tiende a aumentar o a disminuir con la edad en aquellas funciones cuyo valor destaca o menoscaba la cultura o subcultura a la que se pertenezca (Anastasi & Urbina, 1998).

En el sentido escolar, el CI puede ser un reflejo del aprovechamiento educativo previo y un predictor del rendimiento educativo subsecuente. Como las funciones enseñadas en el sistema educativo, tienen mucha importancia en las culturas modernas tecnológicamente avanzadas, la puntuación de un test de inteligencia académica también predice el desempeño en diversas ocupaciones y otras actividades cotidianas (Anastasi & Urbina, 1998).

Finalmente, las escalas de inteligencia miden la habilidad de un individuo en áreas relativamente globales como comprensión verbal, organización perceptual o razonamiento y, por lo tanto, permiten determinar el potencial para el trabajo escolar o para ciertas ocupaciones (Gregory, 2012).

Ética en la evaluación del C.I.

La aplicación y evaluación de las pruebas psicológicas, al igual que todas las actividades profesionales del psicólogo, se guían por normas éticas y profesionales que las regulan. El uso responsable y ético de estas evaluaciones psicológicas está definido en lineamientos escritos y publicados por asociaciones profesionales y gubernamentales como la Sociedad Mexicana de Psicología (2009), la Secretaría Salud (2016) la American Psychological Association (2010), entre otros.

Otro de los lineamientos para la correcta evaluación es una redacción cuidadosa y eficaz del informe de resultados, así como la retroalimentación al evaluado, informándole con sensibilidad y de manera reflexiva para esclarecerle cualquier duda o inquietud. Se debe hacer hincapié que la responsabilidad final de la aplicación de una prueba psicológica y su adecuado manejo reside en el evaluador. El profesional debe poseer el conocimiento adecuado en la aplicación, evaluación y medición.

Validación

Los esfuerzos por comprender lo que miden los test de inteligencia no solo comprenden los procedimientos estadísticos de validación de constructos, como el análisis factorial, sino también la aplicación de las técnicas de procesamiento de información a las tareas presentadas en dichos instrumentos. Esta última aproximación no se limita a considerar si la respuesta del sujeto es correcta, sino que pretende identificar los procesos elementales por los que el examinado llega a ella. Es de esperar que este análisis contribuya de manera importante a la utilización del diagnóstico de los instrumentos y a la elaboración de programas de capacitación que permitan satisfacer las necesidades del individuo (Anastasi & Urbina, 1998).

“Validación concurrente y predictiva. Los procedimientos de validación de criterio-predicción indican la predictividad de la prueba para predecir el desempeño del individuo en actividades específicas. La medida del criterio contra la que se validan los resultados del instrumento puede obtenerse aproximadamente al mismo tiempo que los resultados de la prueba o después de un intervalo establecido. […] El término predicción se utiliza en sentido amplio para referirse a la suposición que puede hacer la prueba sobre la prueba de cualquier situación, o bien en el sentido más restringido de anticipación de un intervalo” (Anastasi & Urbina, 1998)

Consideraciones finales sobre la evaluación del CI

Se recomienda hacer una pausa reflexiva del siguiente argumento:

“El rasgo más característico de los superdotados es el elevado grado de inteligencia. Sin embargo, la alta inteligencia no es suficiente para decidir la existencia de superdotación, puesto que en este constructo confluyen también otros elementos, como la creatividad. En el caso de los sujetos que presentan algún talento específico -como el musical, el matemático o el artístico-, éste aparece siempre vinculado a un grado de inteligencia al menos por encima de la media” (Peña del Agua, 2004).

Se puede entender, respecto a la temática de este estudio centrada en niños con un déficit de atención y no de capacidades sobresalientes, que desafortunadamente la inteligencia o nivel intelectual está relacionada con una desigualdad inevitable del sistema hegemónico, sobre todo si ubicamos a los niños por debajo de la media con un concepto antagónico a “superdotados”.

Se hará hincapié en señalar que, la generalización de constructos psicológicos conlleva la necesidad de estandarizar los instrumentos utilizados para su medición más allá de culturas o idiomas específicos. Puesto que el CI como concepto y/o las pruebas de inteligencia como procedimiento se fueron desarrollando en un contexto sociocultural específico en los Estados Unidos durante el período 1900-1930. Este contexto incluyó inmigración masiva, lo que conllevó a una gran diversidad étnica y racial, así como una complejidad social y urbana en adaptación. Esta última incluye la expansión de instalaciones escolares y de propósitos educativos, por otro lado, la creciente influencia de ciencia y experiencia técnica en todos los ámbitos de la vida social. Es por lo anterior que el CI parecía proporcionar una forma de orden social y una evaluación meritocrática (Fass, 1980).

En aquella época el CI ayudaba a organizar un sistema educativo que se tornó más ambicioso e “idealista” debido a autores como John Dewey y su desafiante filosofía educativa. Es por esto que se incluían pruebas de admisión en las escuelas públicas a pesar de que algunos inmigrantes y grupos raciales lo hicieran significativamente deficiente que los otros. Actualmente es un proceso de selección que persiste para el ingreso a instituciones de educación media básica, media superior y superior.

Andrés Pueyo y Colom (1999) mencionaron que un nivel elevado de inteligencia presupone una ventaja en la vida cotidiana, dado que la mayoría de las actividades diarias requieren algún tipo de razonamiento y toma de decisiones. Por el contrario, un bajo nivel supone una desventaja, especialmente en ambientes desorganizados. Sin embargo, un alto CI no garantiza el éxito en la vida, así como, un bajo CI no garantiza el fracaso (Andrés-Pueyo & Colom, 1999).

Otros modelos de inteligencia

La evidencia de que no se disponía de conclusiones bien fundadas y generalizables acerca de la inteligencia, indujo a la investigación de nuevos modelos explicativos que permitieran hacer frente a la complejidad del fenómeno; por ejemplo, por su importancia e influencia en la práctica educativa y profesional se encuentra el modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y la teoría triárquica de la inteligencia de Robert J. Sternberg, precursores de la noción de inteligencia emocional (Mora Mérida & Martín Jorge, 2007)

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), proporciona otra perspectiva acerca de cómo las habilidades de procesamiento de la información subyacen a la conducta inteligente, y amplía la conceptualización de la inteligencia al incluir siete áreas separadas del conocimiento como son lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-cinestésica, interpersonal e intrapersonal, que funcionan de manera relativamente independiente, pero que interactúan a otros niveles cuando el sujeto se dedica a la solución de problemas; el autor considera que la inteligencia debería ser definida en función de las series distintas de las operaciones de procesamiento que permiten a los individuos solucionar problemas, crear productos y descubrir un nuevo conocimiento en diversas series de actividades valoradas culturalmente (Peña del Agua, 2004).

Con la teoría triárquica de la inteligencia Sternberg (1985), sucede algo similar, establece que en los seres humanos existe una interacción entre tres tipos básicos de subteorías que interactúan y que determinan la conducta inteligente, éstas son las siguientes: la componencial comprende las habilidades propias del procesamiento de la información que subyace a la conducta inteligente; la experiencial manifiesta que los individuos muy inteligentes, en comparación con otros menos inteligentes, procesan mejor la información y realizan las tareas nuevas con mayor rapidez, e interiorizan y automatizan lo aprendido; la contextual propone que las personas inteligentes tienen gran facilidad para procesar la información de acuerdo con sus deseos personales y en relación con la vida diaria (Peña del Agua, 2004).

Es por todo lo anterior, que los aspectos o rasgos “no cognitivos” deben ser incluidos en la evaluación y descripción de la inteligencia; por ejemplo la disciplina, el entusiasmo, sociabilidad, competencia lingüística, autoconfianza, sensibilidad social, apertura a la experiencia y autoestima (Fernández, 2007).

Procesos Cognitivos

Se podría afirmar que el desarrollo del individuo está mediado por sus capacidades, genéticamente determinadas, que le garantizan la sobrevivencia, al resolver los problemas derivados de las exigencias del entorno (Najul & Witzke, 2008). En la actualidad, el concepto de deja de lado antiguas dicotomías como la de “natura y nurtura” (innato o adquirido), actualmente responde a modelo integrado en el que la ontogenia se entiende como una organización jerárquica sucesiva y ordenadamente emergente, relacionada bidireccionalmente entre la complejidad biológica y la organización psicológica, sin deja de lado la actividad genética y la neurológica, la experiencia y el entorno (Sastre-Riba, 2006).

Se generan transformaciones a nivel social relacionadas con el aprendizaje y desempeño de diferentes roles que configuran una identidad como sujeto social y, otras a nivel psicológico, en donde el transcurso del tiempo produce cambios en las emociones, personalidad, cognición y afectividad, modificando así las capacidades y funciones, así como el rendimiento de las mismas (Urbano & Yuni, 2005). No hay duda de que la estructura neural influye en las funciones psicológicas y el aprendizaje, y éstos, en aquélla (Sastre-Riba, 2006).

Al respecto, los procesos cognitivos, son estructuras o mecanismos mentales (Banyard 1995: 14, citado en Fuenmayor & Villasmil, 2008), que se ponen en funcionamiento cuando el ser humano observa, lee, escucha, etc. Estos procesos son la percepción, la atención, el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Tales procesos cognitivos desempeñan un papel fundamental en la vida diaria, pues todo el tiempo, el ser humano está percibiendo, atendiendo, pensando y utilizando la memoria y el lenguaje (Fuenmayor & Villasmil, 2008).

Por ello, la comprensión actual del desarrollo cognitivo reclama de una investigación interdisciplinar y neuropsicológica sobre la relación entre la arquitectura cerebral y el funcionamiento de los procesos cognitivos (Sastre-Riba, 2006).

Atención

Hace ya muchos años que el proceso de atención se ha considerado una función independiente e incluso, una función psicológica superior. Anteriormente existía dificultad en separarla de otras funciones, en especial de las percepciones (Rebollo & Montiel, 2006). Tradicionalmente la atención guarda gran relación con la percepción y la memoria de trabajo y, aunque en la práctica se suelen evaluar conjuntamente, no son exactamente lo mismo (Servera & Llabres, 2004). De acuerdo con Otero (1999), la percepción es solo el proceso de reducción de información, en el cual, un conjunto de sensaciones es reducida a una forma más simple y organizada.

Sin embargo, la atención para algunos autores como García Sevilla (1997) señalan que no es un proceso cognitivo (Ruiz-Vargas y Botella, 1987, p. 95, citado en Servera & Llabres, 2004) sino, “el mecanismo implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica” (García Sevilla, 1997, p.14).

Para otros estudiosos del tema como Santiago, Tornay, Gómez & Elosúa (2008), es “la organizadora de la mente”, que sosteniéndose en la percepción y en los sistemas de memoria y respuesta, selecciona la información que llega del exterior para construir una experiencia psicológica y de acuerdo a ésta llevar a cabo una acción. Para Aleksandr Luria (1986) la atención es “el proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegible y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos” (Luria, 1986, p.7).

La atención se dirigirá a aquellos eventos del ambiente que impliquen una mayor intensidad emocional haciendo caso omiso de estímulos circundantes no relevantes. Esto es precisamente la atención selectiva (González Garrido & Ramos Loyo, 2006).

Definición de atención

Para la conceptualización en el presente trabajo, la atención será definida como un proceso psicológico básico y una función neuropsicológica fundamental e indispensable, que permite enfocar los sentidos sobre información relevante para la realización de una actividad, mientras inhibe otros estímulos irrelevantes del contexto (Londoño, 2009). En esta posición, alejada de los modelos tradicionales de conceder a la atención solo la función de entrada de información, realmente es un funcionamiento en vertical, de articulación y control de toda la actividad cognitiva superior. Por tanto, es condición necesaria pero no suficiente, para garantizar el procesamiento ejecutivo (Servera & Llabres, 2004).

A pesar de su funcionamiento de forma automática, no somos conscientes de ella en su totalidad. El proceso atencional es muy complejo y siempre está en interrelación con otros procesos básicos y superiores, también se presenta como una especie de filtro de la información (Gómez A. I., 2012). Entre ellos los factores neurofisiológicos (bases biológicas de la atención) y los factores cognitivos (habilidades y estrategias atencionales aprendidas), hasta el punto muy complicado establecer las diferencias. Habrá que tener en cuenta que la atención (y sus diferentes características), es uno de los elementos neurocognitivos más susceptibles a la maduración. Probablemente hasta los 16 años o más, la función del mecanismo atencional no termina de estar consolidada en el ser humano (Servera & Llabres, 2004).

Distinción entre déficit de atención y conducta de falta de atención

Posteriormente al entendimiento de la atención y los procesos con los que se interrelaciona, es posible señalar que la presencia de un déficit atencional en una persona debe suponer una disfunción generalizada en uno o más de los mecanismos de amplitud, intensidad, oscilamiento y/o control propios de la actividad de atención, que deriva de factores neurológicos y cognitivos, a menudo indiferenciados, como ya lo mencionamos (Duñó Ambrós, 2015). Cabe mencionar que, la gravedad del déficit depende del número de mecanismos afectados y del grado de afectación de cada mecanismo. El déficit conlleva cierta cronicidad, puesto que a pesar de que manipulando ciertos aspectos evolutivos, bases neurobiológicas (variables genéticas, fisiológicas, neurológicas, bioquímicas, etc.) o ambientales, sea posible atenuarlo, tiende a estar presente ante tareas que claramente requieren para su ejecución el mecanismo o mecanismos atencionales afectados (Servera & Llabres, 2004).

Por otra parte, las conductas de falta de atención, aunque en su apariencia motora y en los resultados que provocan puedan ser similares a las del déficit atencional, no se tratan de una causa estrictamente neurocognitiva sino que presentan una naturaleza evolutiva-intelectual (p.ej. la tarea o situación es demasiado compleja para el nivel de desarrollo de la persona), neurobiológicas (p.ej. déficits sensoriales, enfermedades, factores motivacionales, características temperamentales, factores transitorios, etc.) y/o ambientales (características físicas de los estímulos, de la tarea, de la situación, distractores, etc.). Las conductas de falta de atención son más globales, transitorias y variables y no se reflejan tan claramente en tareas específicas de medida atencional (Servera & Llabres, 2004).

Con lo anterior se pretende, a manera de resumen generar en el lector, la caracterización del Déficit de Atención, además de conocer los factores determinantes de la atención. Por último, hacer hincapié en que la atención está directamente implicada en los aprendizajes escolares.

Memoria

Las diferencias que suele aparecer en la literatura especializada entre modelos de memoria (estructurales, procesuales, modulares o modelos más integradores), depende de la importancia que cada autor, en cada momento, haya brindado, a los componentes invariables de la misma y a las operaciones que llevan a cabo dichos componentes; o bien, a las interacciones entre los componentes y los procesos que realizan (Atkinson y Shif-frin, 1968; Baddeley y Hitch, 1974; Cowan, 1988; Craik y Lockhart, 1972, citados en Ruiz, Guinea, & González-Marqués, 2006).

Por lo anterior, las ideas de codificación, almacenamiento y recuperación de la información suelen aparecer entrelazadas en dichos modelos. Por lo tanto, en el presente estudio, para tratar de establecer una concepción un poco más integradora (pero sin profundizar en los procesos operacionales), diremos que la memoria es la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la información, básica en el aprendizaje y en el pensamiento (Etchepareborda & Abad-Mas, 2005). “La capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual” (Viramonte, 2000: 31, citado en Fuenmayor & Villasmil, 2008), por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello.

El sistema de la memoria está integrado por tres procesos básicos: – Codificación de la información, es el proceso en donde se prepara la información para que se pueda guardar. La información puede codificarse como una imagen, sonidos, experiencias, acontecimientos o ideas significativas, por ejemplo. Las circunstancias que rodean este momento resultan fundamentales para el éxito o fracaso de la memoria, pues resulta importante en este proceso inicial, la atención, la concentración y el estado emocional del sujeto. – Almacenamiento de la información, se caracteriza por el ordenamiento, categorización o titulación de la información mientras se desarrolla el proceso en curso. Se requiere de estructuras intelectuales que apoyen a la persona a clasificar los datos, debido a que el almacenamiento es un sistema complejo y dinámico que cambia con las experiencias a las que el sujeto se expone. – Evocación o recuperación de la información, es el proceso que recupera la información. Al igual que en un ordenador, si ésta ha sido bien almacenada y clasificada será más fácil localizarla y utilizarla en el momento en que se solicita (Etchepareborda & Abad-Mas, 2005).

Por lo tanto, no se puede discutir que existe relación entre la memoria y la atención. Un determinado acontecimiento puede o no ser analizado o procesado con más detalle, dependiendo de si se atiende a él o no. Es por ello que, muchos de los denominados problemas de memoria son consecuencia de no prestar atención (Fuenmayor & Villasmil, 2008).

Niveles temporales de memoria

La memoria se desarrolla a través de una variable temporal. Esta situación ha permito dividirla en etapas o niveles temporales de acuerdo al momento en que se encuentre. Así, se reconocen tres tipos de niveles de memoria: inmediata, de corto plazo y de largo plazo:

Memoria inmediata: (MI) Este tipo de memoria está relacionado con lo que se denomina registro sensorial. Está vinculada con la información que no ha sido procesada y que viene de los sentidos. Esta información entra, permanece un lapso de tiempo y luego se procesa o se pierde.

Memoria mediata: la memoria de corto plazo o memoria de trabajo (MT) es la que guarda y procesa durante breve tiempo la información que viene de los registros sensoriales. Richardson, y otros (1996), la definen como un sistema complejo responsable del almacenamiento y procesamiento temporal de información. Según Baddeley (1983) el estímulo, al ser atendido y percibido, se transfiere a la memoria de trabajo. Esta memoria nos capacita para recordar la información, pero, es limitada y susceptible de interferencias. Esta flaqueza del proceso le imprime un carácter de gran flexibilidad, que permite al sujeto estar siempre abierto a la recepción de nueva información. Baddeley (1983) describe la MT como un mecanismo de almacenamiento temporal que permite retener a la vez algunos datos de información, compararlos, contrastarlos, o en su caso, relacionarlos entre sí.

Memoria de largo plazo: la memoria diferida o memoria a largo plazo (MLP) almacena el conocimiento en forma verbal y visual, cada uno independiente aunque se encuentren de manera interconectada (Tulving, 1972). Corresponde a todo lo que sabemos o lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. La MLP es de gran capacidad, pero presenta limitaciones con respecto al acceso y recuperación de la información. Esta contiene diferentes tipos de asociaciones básicas entre estímulos y reacciones aprendidas. Los vínculos entre los estímulos condicionados y las reacciones condicionadas, y entre signos y comportamientos (Etchepareborda & Abad-Mas, 2005).

Memoria de trabajo

El constructo “memoria de trabajo” está inspirado en los modelos estructurales de memoria en los que se distinguía, como ya se ha comentado, la MCP y la MLP. En este modelo se incluye la amplitud de memoria (MS), la cual, supone la cantidad de material (verbal, numérico, o figurativo) que puede recordar un individuo de manera inmediata, en el orden en el que ha sido presentada (Colom & Flores-Mendoza, 2001). La memoria de trabajo (MT) es una capacidad cognitiva relevante para el rendimiento intelectual (Burgaleta Díaz, 2011).

La MT tiene la capacidad de procesar rápidamente la información aparte de permanecer en conexión con la MLP, la cual, le permite acceder a los conocimientos y experiencias pasadas que el sujeto haya tenido. De esta manera, con las aportaciones de esa información se operaría con mayor precisión en la resolución de los problemas planteados.

Dentro del enfoque de la MT se asume que el rendimiento en tareas de memoria depende de la habilidad del individuo para manipular unidades pequeñas de información (función ejecutiva). Es necesaria para mantener los objetivos en la resolución de problemas. Diferentes capacidades en la MT provocan diferencias en la resolución de problemas. Una interferencia en la MT se traduce en bajo rendimiento en las tareas de razonamiento. También es necesaria en la compresión del lenguaje (almacena la información sobre un texto pronunciado o leído mientras se codifica el resto). Sobre la información que ha sido almacenada por un tiempo breve, los procesos de comprensión trabajan sobre ellos, para producir un significado coherente para el texto completo. La MT es necesaria para la comprensión de frases y el posterior almacenamiento en la MLP (Etchepareborda & Abad-Mas, 2005).

Comprensión Verbal

Dentro de este marco, ha de considerarse que el proceso se da a partir de la asociación entre procesos fonológicos, visuales y semánticos, permitiendo dar inicio al trabajo indisociable de dos formas de procesamiento: la decodificación de la palabra y la comprensión e interpretación de los mensajes, que leen o escuchan. La comprensión verbal en una capacidad que resulta básica para el aprendizaje y el correspondiente éxito escolar.

El lenguaje, en términos funcionales de comprensión verbal, implica el desarrollo sintáctico y semántico (Mejía-Quintero & Escobar-Melo, 2012). La sintaxis estudia la forma en que las palabras se combinan para formar frases o enunciados correctos o aceptables y la semántica se refiere al significado de las palabras u oraciones construidas (Santrock, 2001). En cuanto a la sintaxis (orden de las palabras en frases u oraciones), los niños tempranamente dominan los fundamentos del orden de las palabras, pero necesitan mayor tiempo para dominar las formas más complejas como artículos, adjetivos y conjunciones. Por otro lado, en cuanto al desarrollo semántico (significado de las palabras y las oraciones), afirma que entre los dos y los seis años de edad, el niño promedio aprende de seis a diez palabras por día, lo que significa que para los seis años tiene un léxico de 8000 a 14000 palabras. (Woolfolk, 1999). Por lo tanto, establecer relaciones entre las palabras y los conceptos puede resultar difícil a partir de una cierta cantidad de información que se trata o a partir de un cierto nivel de complejidad en dichas relaciones (Monfort & Monfort, 2013).

Las investigaciones realizadas por Sellés (2006) señalan que uno de los principales facilitadores del proceso de aprendizaje lector es tener un adecuado nivel del lenguaje oral y haber desarrollado ciertos procesos cognitivos básicos. Causa redundancia mencionar la importancia del proceso perceptual y atencional, pues es clara su intervención en el proceso de lectura. Los niños deben comprender lo que hablan o lo que les hablan para, posteriormente, adquirir la capacidad de dotar de significado las palabras que leen. Frecuentemente, aparecen asociados al trastorno dificultades en la lectura que se relacionarían con el fallo en las funciones ejecutivas, siendo posible que exista también una relación entre estas últimas y un bajo desempeño en tareas de conciencia fonológica (Pérez Mariño, 2015).

La MT es otro proceso cognitivo básico importante dentro del desarrollo de estos, pues la capacidad de conservar la información verbal en memoria de trabajo es esencial para aprender y, en concreto, para aprender a leer, repetir y memorizar información verbal (Sellés Nohales, 2006).

Recordemos que la lectura es un proceso mediante el cual los niños tienen acceso al nivel más avanzado de mediatización de los procesos psicológicos, pues por medio de ella se genera la capacidad de hacer consciencia sobre los fenómenos e implicaciones que tiene el idioma y el lenguaje en su desarrollo (Bohórquez Montoya, Cabal Álvarez, & Quijano Martínez, 2014).

Los niños con déficit significativo en su vocabulario suelen tener dificultades en la adquisición de conocimientos trasmitidos culturalmente y no basados en la experiencia propia; esto va a afectar probablemente más a su comprensión lectora, pero también a la comprensión de información oral compleja, por ejemplo: el noticiario, un documental en la clase de biología o las explicaciones del profesor en clase (Monfort & Monfort, 2013).

Razonamiento perceptual

El razonamiento perceptual es la capacidad de analizar, comparar, evaluar, ordenar, clasificar, hacer inferencias, hacer juicios, aplicar adecuadamente los conocimientos, trascender la información recibida, generar nuevas ideas y resolver problemas (Mejía-Quintero & Escobar-Melo, 2012). Es decir, la organización de la información que se le presenta perceptualmente al individuo, por medio del razonamiento abstracto.

"El pensamiento significa manipular y transformar la información en la memoria. Esto a menudo se hace para formar conceptos, razonar, pensar críticamente y resolver problemas" (Santrock, 2006 p.75). Lo que se debe tener en cuenta con claridad es, si el individuo no logra organizar la información de las propiedades de estructura, de patrón o de forma, a nivel perceptual, se entiende que se le dificultará integrarla, ya que no podrá discriminar la información que se le presenta.

El anterior término de evaluación de este proceso cognoscitivo (WISC-III) era el Índice de organización perceptual. Según American Psychological Association (2010) el IOP es un proceso que permite que propiedades como la estructura, el patrón y la forma se impongan en los sentidos para ofrecer una organización perceptual. Aunque el término del IOP está en desuso, no deja de estar presente lo que se pretende medir en el IRP de la WISC IV.

Velocidad de procesamiento

Desde el marco de las diferencias individuales y al igual que los otros elementos cognitivos, el principal interés en el procesamiento de información radica en el intento por descomponer los procesos mentales presuntamente implicados en la resolución de problemas complejos, como una forma de avanzar en la comprensión de la capacidad cognitiva (Burgaleta Díaz, 2011).

Por su parte, la rapidez o velocidad de procesamiento (VP) se puede definir como el tiempo que le lleva a una persona hacer un proceso mental. La VP se suele entender el tiempo necesario para procesar información de diferentes tipos y grados de complejidad (Jensen, 2006). Tiene que ver con la velocidad en la que una persona capta y reacciona a la información que recibe, ya sea por vía visual (letras y números), auditiva (lenguaje) o del movimiento.

El estudio de la VP, inicialmente surge tras encontrar correlaciones significativas entre el CIT y ciertos parámetros de potenciales evocados, es decir, los sujetos con CI alto presentaban latencias más cortas que los sujetos con CI bajo, lo cual se interpretó como una evidencia de que las diferencias individuales en la conducta inteligente tenían un sustrato biológico en la velocidad del procesamiento de la información en el cerebro (Cosculluela, Andrés, & Tous, 1992).

Los modelos de procesamiento de la información asumen que los procesos mentales cursan en un tiempo determinado. La manera en que se mide es a través del incremento del tiempo de reacción (TR) en función del tamaño de la información a rastrear, o una serie de estímulos que exigen una respuesta, elección o decisión particular (Burgaleta Díaz, 2011), esto proporciona un valor de velocidad de procesamiento mental ya que los componentes de decisión y de tiempo de reacción se mantienen constantes (Junqué & Jódar, 1990). La VP implica la capacidad de realizar con fluidez las tareas fáciles o ya aprendidas, a la capacidad de procesar información de forma automática y por lo tanto, rápidamente.

Sin embargo, una VP lenta no quiere decir que sean sujetos menos inteligentes, sino que irán más despacio haciendo determinadas tareas como leer, hacer cálculos matemáticos, escuchar y tomar apuntes o mantener conversaciones. También puede interferir en las habilidades ejecutivas, por lo que a una persona con VP lenta, tardará más tiempo en planificarse, fijarse metas, tomar decisiones, iniciar las tareas, mantener la atención (Ríos Lago, Lubrini, Periáñez Morales, Viejo Sobera, & Tirapu Ustárroz, 2012).

En resumen, la velocidad o rapidez de procesamiento cognitivo es el tiempo que transcurre desde que recibes la información hasta que la asimilas y comienzas a responder.

Escala de Inteligencia Wechsler Para Niños

David Wechsler (1896-1981) es el autor de varias escalas o test para medir inteligencia o determinar el CI de una persona, conocidas en general como Escalas Wechsler. David Wechsler (1975) mencionó que:

“Aquello que medimos con las pruebas no es lo que las pruebas miden, ni información, ni percepción espacial, ni capacidad de razonamiento. Son sólo medios para alcanzar un fin. Aquello que miden las pruebas de inteligencia es algo mucho más importante: La capacidad de un individuo para comprender el mundo a su alrededor y su ingenio para afrontar los desafíos que se le presentan” (Wechsler, Intelligence defined and undefined: A relativistic appraisal, 1975).

Esta visión integradora de comprensión y apoyo, debería estar presente en toda evaluación de inteligencia.

En un apartado anterior, ya se había señalado que hace 45 años Wechsler (1971) publica que “la inteligencia es uno de los fenómenos psicológicos que mejor conocemos y del que tenemos más información al compararlo con otros muchos fenómenos psicológicos” (Wechsler, 1971). Tal vez debido a que las escalas de inteligencia preparadas por David Wechsler incluyen tres variaciones sucesivas de la aplicación individual, una para adultos, una para niños escolares y otra para preescolares (WAIS, WISC y WIPPSI). La Escala de inteligencia de Weschler para adultos, por ejemplo, es el test más frecuentemente utilizado en la evaluación de la inteligencia en una amplia variedad de escenarios o contextos, incluyendo la práctica clínica (Úbeda Cano, Fuentes Durá, & Dasí Vivó, 2016). Además de su uso como medidas de inteligencia general, se ha investigado su posible participación como auxiliar en el diagnóstico psiquiátrico, esto partiendo de la observación de que el daño cerebral, el deterioro psicótico y los problemas emocionales pueden afectar algunas funciones intelectuales más que otras (Anastasi & Urbina, 1998).

El interés generado por estas escalas y el grado de uso por miles de publicaciones que a la fecha han apareció sobre ellas. Además de las revisiones usuales publicadas en el Anuario de Medición Mental, la investigación relativa a las escalas Wechsler se revisa periódicamente en la literatura especializada (Soto Vidal, Marques de Figueiredo, & do Nascimento, 2011, Molinero Caparrós, Mata Sierra, Calero García, García Martín, & Araque Cuenca, 2015, Úbeda Cano, Fuentes Durá, & Dasí Vivó, 2016).

Evolución de las Escala de Inteligencia de Wechsler

En 1939 se publicó la primera escala de Wechsler, conocida como la Escala de Inteligencia Wechsler-Bellevue, que pretendía ser un test de inteligencia adecuado para adultos. Wechsler en 1939, señalaba que las pruebas anteriores se habían diseñado ante todo para escolares y que posteriormente se habían adaptado para aplicarse a adultos agregando simplemente reactivo más difíciles de la misma clase, por lo que su contenido solía ser de poco interés para ellos (Anastasi & Urbina, 1998).

El énfasis excesivo que la mayor parte de las pruebas pone en la velocidad, tiende a perjudicar a las personas mayores (Anastasi & Urbina, 1998). De modo similar, Wechsler creía que la manipulación relativamente rutinaria de las palabras recibía un peso excesivo en los test tradicionales de inteligencia. Además, llamó la atención al hecho de que las normas de edad mental no se aplican a los adultos y señaló que se incluyeron muy pocos adultos en las muestras de estandarización de los test individuales de inteligencia (Anastasi & Urbina, 1998).

La prueba original de Wechsler-Bellevue estaba destinada a proporcionar respuesta a esas objeciones. En forma y contenido, la escala estableció el patrón básico para las subsecuentes escalas de inteligencia de Wechsler, cada una de las cuales agregó a su vez ciertas mejoras a su predecesora (Anastasi & Urbina, 1998).

En 1949 se preparó la Escala de Inteligencia para Niños de Wechsler (WISC) como extensión descendente de la Wechsler-Bellevue (Seashore, Wesman y Doppelt, 1950, citados en Anastasi & Urbina, 1998).

En 1955 el propio Wechsler-Bellevue fue sustituido por la Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler (WAIS), que corregía algunas deficiencias técnicas de la escala anterior en relación con el tamaño y la representatividad de la muestra normativa y la confiabilidad de los subtest (Anastasi & Urbina, 1998).

La más pequeña de la serie de Wechsler, publicada en 1967, es la Escala de Inteligencia para edades Preescolar y Primaria de Wechsler (WPPSI), diseñada originalmente para edades de 4 a 6 años y medio como extensión descendiente del WISC, que a su vez se diseñó para edades de 5 a 15 años (Anastasi & Urbina, 1998).

La primera edición del WISC fue criticada porque su contenido no estaba lo suficientemente orientado hacia los niños. En la edición revisada (WISC-R), publicada en 1974 y diseñada para niños de 6 a 16 años, se hicieron esfuerzos especiales por reemplazar o modificar aquellos reactivos orientados a los adultos para que su contenido se acercara más a las experiencias infantiles comunes. […] Otros cambios incluyeron la eliminación de reactivos que podrían ser diferencialmente similares para grupos particulares de niños, así como la inclusión de más mujeres y personas negras en el contenido pictórico de los subtes. Algunos subtes incrementaron su longitud para aumentar su confiabilidad y además se introdujeron mejoras en los procedimientos de aplicación y calificación (Anastasi & Urbina, 1998).

El WAIS-R, el WISC-III y el WPPSI-R comparten muchas características, incluyendo su organización básica en escalas verbal y de ejecución, cada una de las cuales consta de un mínimo de cinco subtest y proporcionan un CI Total, lo que ayuda a establecer un buen rapport. Se han hecho esfuerzos por evitar el conocimiento especializado. Los primero reactivos son lo suficientemente sencillos como para ser aprobados por la gran mayoría de los examinados, a menos que sean mentalmente retardados o que tengan problemas de orientación de la realidad, en cuyo caso el aplicador puede decidir descontinuar el examen (Anastasi & Urbina, 1998).

Desde de la publicación de la prueba original Wechsler-Bellevue se ha formulado una gran cantidad de escalas abreviadas o formas cortas de las escalas Wechsler con el objeto de reducir sustancialmente el tiempo de aplicación y hacer una estimación del CI de la escala completa que puede evaluarse con términos de las normas publicadas. […] su uso y desarrollo para propósitos de identificación rápida se ha visto estimulado por el hecho de diversas combinaciones de subtest muestran una correlación superior .90 con CI de la escala completa. Se ha llevado a cabo una extensa investigación para identificar las combinaciones de dos, tres, cuatro y cinco subtes que predicen de manera más efectiva las puntuaciones obtenidas de la parte verbal, ejecución y los CI de la escala completa. (Matarazzo, 1972; McCusker, 1994; Sattler, 1988, 1992 citado por (Anastasi & Urbina, 1998)).

La Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-Cuarta Edición

La Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-Cuarta Edición es un instrumento clínico de aplicación individual para la evaluación de la capacidad cognoscitiva de niños desde los 6 años 0 meses hasta los 16 años 11 meses de edad. La WISC – IV es una adaptación de las anteriores escalas de Wechsler (Wechsler, 2003). Esta versión de la escala […] proporciona subpruebas y puntuaciones compuestas que representan el funcionamiento intelectual en dominios cognoscitivos específicos, así como una puntuación compuesta que representa la capacidad intelectual general, el CI total (Wechsler, 2007).

Se trata de un nuevo instrumento clínico de aplicación individual que permite evaluar el funcionamiento cognitivo general que ayudaría a evaluar eficazmente a población con:

· Trastornos del lenguaje y/o habla

· Trastornos de la audición o sordera

· Trastorno del desarrollo

· Retraso mental moderado

· Altas capacidades Trastorno del Espectro Autista

· Mutismo selectivo

· Aquellos que proceden de diferentes entornos culturales o lingüísticos diferentes al nuestro (Cantero Caja, 2011).

Es importante señalar que los intereses de hacer la cuarta revisión del WISC se encaminaron a la actualización de los fundamentos teóricos del instrumento, entre ellos, el razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento (Jiménez, 2007). Entre las novedades que presenta el WISC-IV con respecto a las versiones anteriores de la prueba se encuentran: (a) Mejora de las propiedades psicométricas (b) mayor conocimiento de las características del desarrollo cognoscitivo e intelectual; (c) modificaciones en las instrucciones para hacerlas más comprensibles; (d) incremento en el número de los reactivos de enseñanza, muestra y práctica; y (e) actualización de los diseños de la libreta de estímulos para hacerlos más llamativos, atractivos e interesantes para los niños (Jiménez, 2007)

El WISC-IV puede utilizarse como herramienta psicoeducativa, para obtener una evaluación completa del funcionamiento cognoscitivo general (Wechsler, 2007). También es posible usarla como parte de una evaluación para identificar la inteligencia sobresaliente, el retraso mental y las fortalezas y debilidades cognoscitivas (Wechsler, 2007). Los resultados pueden servir como guía para la planeación de tratamientos y las decisiones de colocación en ambientes clínicos y educativos, y puede proporcionar información clínica inapreciable en la valoración neuropsicológica y con propósitos de investigación (Wechsler, WISC-IV Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-IV. Manual técnico, 2007).

El test de WISC-IV es una excelente prueba para la exploración de las capacidades cognoscitivas y probablemente el de inteligencia más utilizado a nivel mundial (Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, 2005).

Este test está constituido por 15 subpruebas: 10 que se conservan del WISC-III y cinco subpruebas nuevas […], conceptos con dibujos, sucesión de números y letras, matrices, registros y razonamiento con pistas (Wechsler, 2007) y la eliminación de otras Laberintos, Rompecabezas e Historietas en versiones anteriores (Jiménez, 2007).

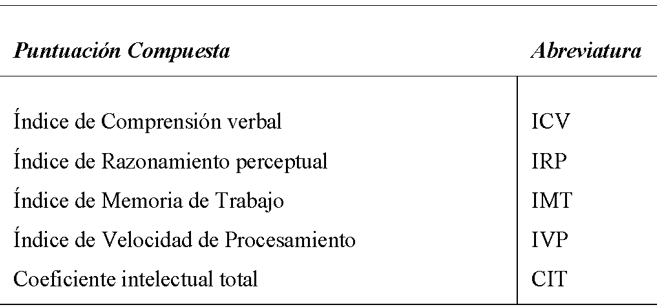

Con el WISC-IV se puede obtener un total de cinco puntuaciones compuestas; proporciona un CIT para representar la capacidad cognoscitiva general del niño. Otras cuatro puntuaciones adicionales para representar el funcionamiento del niño en dominios más independientes del funcionamiento cognoscitivo: el Índice de Comprensión verbal, el Índice de Razonamiento perceptual (anteriormente llamado Índice de organización perceptual, IOP), el Índice de Memoria de trabajo (antes llamado Índice de Libertad de la distractibilidad, ILD), y el Índice de Velocidad de procesamiento (Wechsler, 2007).

Figura 1. Abreviaturas de las puntuaciones de la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-IV

El Índice de Velocidad de procesamiento (IVP) fue introducido por primera vez en la Escala de Inteligencia de Wechsler, Tercera Edición (WISC-III). Las versiones previas de la escala Wechsler presentaron un debate importante entre los autores que habían encontrado perfiles particulares para los niños con TDAH y los que se oponían a ellos. Sin embargo, y a pesar de que el WISC-IV parece una prueba más apropiada que sus predecesoras para dilucidar esta cuestión, la todavía escasez de trabajos llevados a cabo con ella ha hecho que aún no se disponga de datos concluyentes al respecto (Bustillo & Servera, 2015).

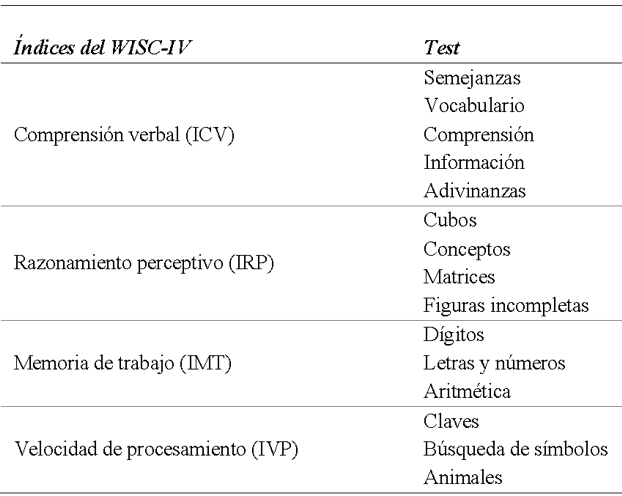

Es bebido a los diferentes índices y perfiles derivados del WISC-IV son una herramienta clínica útil para ayudar a los clínicos en el diagnóstico del TDAH (Bustillo & Servera, 2015), la interpretación de los resultados contenida en el presente trabajo está basada en el método propuesto por Flanagan & Kaufman (2012) Claves para la evaluación con el WISC-IV. Este método utiliza un sistema de asignación de categorías descriptivas en función de la puntuación obtenida, tal y como se resume en la tabla siguiente donde se presentan los quince test agrupados por índices:

Figura 2. Test de la Escala Wechsler de inteligencia para niños cuarta edición agrupados por índices (adaptado de Wechsler, 2007)

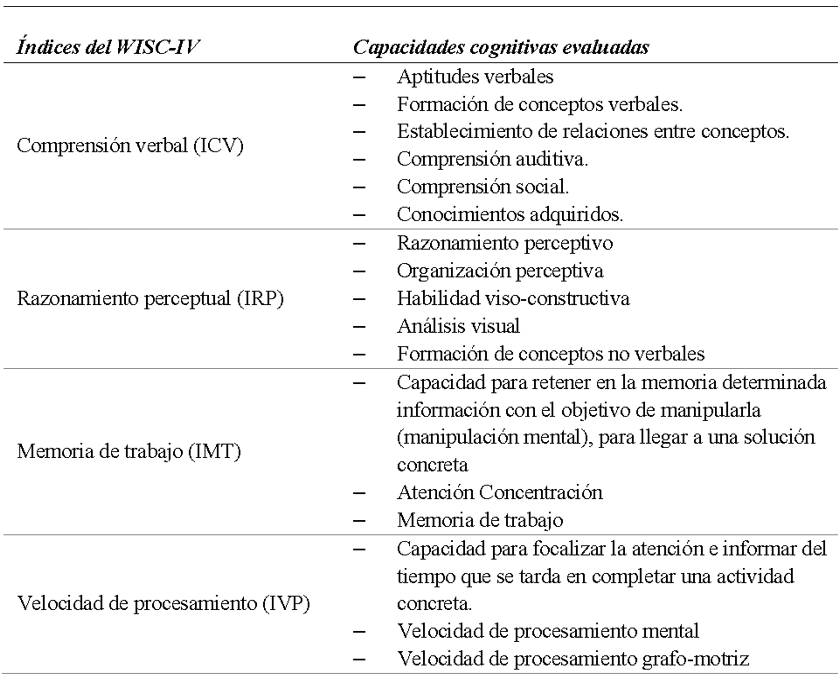

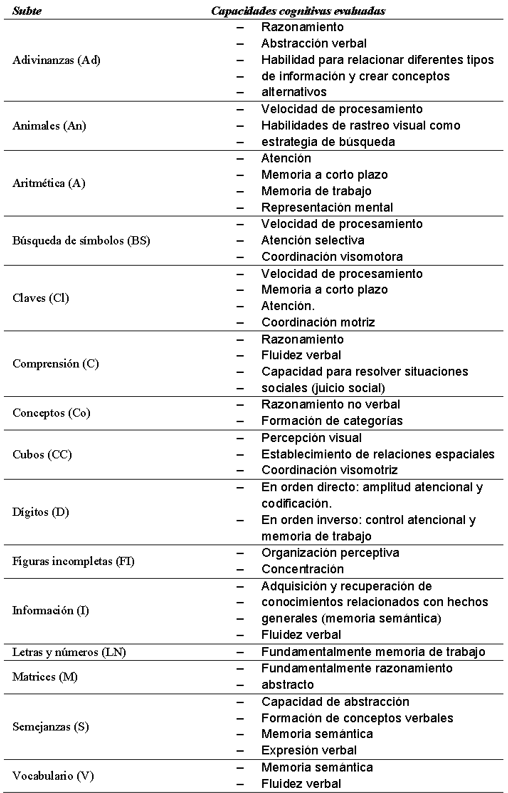

Índice de Comprensión Verbal (ICV). Este evalúa aptitudes de razonamiento y comprensión verbal. Está compuesto por cinco subtes, tres son obligatorios (Semejanzas, Vocabulario y Comprensión) y dos optativos (Información y Adivinanzas). El único subte de este índice que no estaba en el WISC-R es el de Adivinanzas, compuesto por 24 ítems que miden razonamiento analógico general, conocimientos y pensamiento alternativo (Wechsler, 2007). Este es muy similar al subte de adivinanzas del test K-ABC (Kaufman & Kaufman, 1997).

Índice de Razonamiento Perceptual (IRP). Es un índice nuevo que se superpone en parte al Cociente Intelectual Manipulativo (CIM) del WISC-R. Evalúa razonamiento fluido, forma de razonamiento que implica ser capaz de manejar conceptos abstractos, reglas, generalizaciones y relaciones lógicas (Sternberg, 1995, Carroll, 1997). Está compuesto por cuatro subtes: Cubos, Conceptos, Matrices y Figuras Incompletas. Los tres primeros son obligatorios para calcular la puntuación de este índice, mientras que Figuras Incompletas es opcional (Wechsler, WISC-IV Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-IV. Manual técnico, 2007). Los subtest de Conceptos y Matrices son nuevos en relación al WISC-R.

El subte de Matrices está formado por 28 ítems que evalúan completamiento visual, clasificación, razonamiento analógico y razonamiento serial. Evalúa razonamiento fluido e inteligencia general (Raven, Raven, & Court, 1998). Es además una prueba libre de cultura. El subte de Conceptos está compuesto también por 28 ítems que evalúan razonamiento abstracto y razonamiento fluido. La secuencia de la prueba refleja el incremento de las habilidades de razonamiento (Flavell, 1985). Los ítems más sencillos se resuelven por representaciones concretas (categorías básicas) y los más complejos por representaciones abstractas (funcionalidad de los objetos) (Wechsler, WISC-IV Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-IV. Manual técnico, 2007). Es una prueba similar a la de Conceptos en Imágenes de la Escala de Wechsler para Niños menores de 6 años (WPPSI-III).

Índice de Memoria de Trabajo (IMT). Evalúa la capacidad de mantener información activa en la conciencia, realizar operaciones y dar una respuesta (Swanson & Berninger, 1996, Unsworth & Engle, 2007). Está compuesto por los subtests Dígitos (directos e inversos), Letras y Números, y Aritmética. Los dos primeros son obligatorios para calcular la puntuación del índice mientras que el tercero es opcional (Wechsler, Escala Wechsler de Inteligencia para Niños. Manual de Aplicación, 2007). Dígitos y Aritmética ya formaban parte del WISC-R mientras que el subtest “Letras y Números” es nuevo. La tarea de Letras y Números consiste leer al sujeto una lista de cifras y de letras desordenadamente y él tiene que repetir primero los números en orden ascendente y luego las letras en orden alfabético. Consta de 10 elementos con tres intentos cada uno. Esta prueba mide aptitudes de formación de secuencias, manejo de información mentalmente, atención, memoria auditiva a corto plazo, imaginación viso-espacial y velocidad de procesamiento (Crowe, 2000, Sattler, 2001).

Índice de Velocidad de Procesamiento (IVP). Evalúa la rapidez del sujeto a la hora de procesar la información. Se considera con gran relación con la lectura (Kail & Hall, 1994) y con la memoria de trabajo (Kail, 2000). Está compuesto por los subtes Búsqueda de Símbolos, Claves y Animales. Los dos primeros subtes son obligatorios para calcular el índice, mientras que el de Animales es optativo (Wechsler, 2007). El subte de Claves ya formaba parte del WISC-R, mientras que los otros dos son nuevos. Búsqueda de Símbolos requiere velocidad de procesamiento, memoria visual a corto plazo, coordinación viso-motora, flexibilidad cognitiva, discriminación visual y concentración (Kaufman, 1994, Sattler, 2001). Hay dos formas de búsqueda (A y B) que se adaptan a edades diferentes.

El subte de animales es optativo. La tarea consiste en que el sujeto ha de observar un grupo de distintos dibujos, unos ordenados y otros desordenados espacialmente, y debe buscar y marcar en un tiempo determinado los dibujos que se le indican (Flanagan & Kaufman, 2012).

A continuación, como se muestra en la figura 3, se pueden observar las capacidades cognitivas que evalúan cada uno de los cuatro índices con sus abreviaturas correspondientes, de lado izquierdo:

Figura 3. Capacidades cognitivas evaluadas por cada índice del WISC – VI (adaptado de Wechsler, 2007)

En la figura 4 mostrada a continuación, se observan las capacidades cognitivas que evalúan cada uno de los quince subtes, con sus abreviaturas correspondientes de lado izquierdo:

Figura 4. Capacidades cognitivas evaluadas por cada subtest del WISC – VI (adaptado de Wechsler, 2003)

Haciendo una síntesis, podemos aseverar que la prueba WISC-IV ofrece amplios beneficios para la evaluación de la inteligencia en niños y adolescentes, pero sólo es una herramienta que nos permite tener una aproximación al funcionamiento cognoscitivo e intelectual del individuo, por lo tanto, ninguna prueba psicológica y menos de inteligencia es absoluta para ofrecer una interpretación completa de este medida, siempre hay que recurrir a otras fuentes de información para extraer conclusiones sobre un individuo (Jiménez, 2007). El WISC – IV es un instrumento importante en la identificación de niños con diferentes alteraciones (Osuna, 2017).

Evaluaciones clínicas con WISC-IV

A continuación, se presentan algunos hallazgos relacionados con la aplicación del WISC-IV en poblaciones con circunstancias clínicas particulares.

Se ha observado que los niños con retraso mental leve obtienen puntuaciones significativamente menores en todos los índices que los niños sin retraso mental (Osuna, 2017). Niños con retraso mental moderado obtienen puntuaciones menores en todos los índices en comparación con los niños con retraso mental leve. Hay que señalar que los niños con retraso mental leve y moderado obtienen puntuaciones inferiores a las obtenidas por el grupo control (Wechsler, 2003).

Respecto a niños con trastorno del aprendizaje, estudios han señalan que niños con trastorno de la lectura obtienen puntuaciones menores en todos los índices en comparación con niños sin trastorno de lectura (Osuna, 2017). También han demostrado que en niños trastorno de la lectura y de la expresión escrita, las diferencias de medias de todos los índices, exceptuando el IRP, fueron significativas (Wechsler, 2003), por otra parte, en niños con trastorno de cálculo, las puntuaciones medias de todos los índices también son significativamente menores a excepción del IVP (Osuna, 2017). Niños con trastorno de la lectura, de la expresión escrita y el cálculo, las puntuaciones en todos los índices son inferiores en comparación con las obtenidas por el grupo control (Wechsler, 2003).

En el caso que nos compete, en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se han observado un incremento moderado en el IVP y un efecto menor en los índices ICV, IMT y CIT (Wechsler, 2003, Osuna, 2017).

CONCLUSIONES

La inteligencia ha sido un concepto ampliamente estudiado y debatido dentro de la psicología y otras disciplinas, evolucionando a lo largo de la historia en su definición, medición y aplicación. Desde los primeros intentos de cuantificar las diferencias individuales en la capacidad cognitiva, pasando por los modelos psicométricos del coeficiente intelectual (CI), hasta la aparición de teorías más integradoras como las inteligencias múltiples de Gardner o la teoría triárquica de Sternberg, la comprensión de la inteligencia ha transitado un camino de constante reformulación.

Uno de los hallazgos clave en la medición de la inteligencia es que el CI, aunque útil como indicador de ciertas habilidades cognitivas generales, no debe considerarse la única medida de la inteligencia humana. Estudios han demostrado que factores como el contexto sociocultural, el acceso a la educación y la estimulación ambiental influyen significativamente en el desarrollo intelectual. Además, los modelos contemporáneos sugieren que la inteligencia no es una capacidad unitaria, sino un conjunto de habilidades diferenciadas que interactúan entre sí.

La evolución de los instrumentos de medición de la inteligencia, desde las escalas de Binet-Simon hasta la moderna Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños (WISC-IV), refleja la necesidad de adaptar los enfoques de evaluación a los avances teóricos y a la diversidad cognitiva de la población. Estas herramientas han permitido identificar no solo fortalezas y debilidades cognitivas, sino también proporcionar información valiosa para el diagnóstico y apoyo en contextos educativos y clínicos.

Por otro lado, el estudio de los procesos cognitivos ha demostrado que la inteligencia es una capacidad dinámica y maleable. Factores como la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la comprensión verbal juegan un papel fundamental en el rendimiento intelectual y en la adaptación a diferentes entornos de aprendizaje. Asimismo, la atención y el razonamiento perceptual son elementos esenciales para el desarrollo cognitivo, lo que resalta la importancia de estrategias educativas que potencien estas habilidades.

En conclusión, la inteligencia debe ser comprendida como una característica multifacética e influenciada por diversos factores biológicos, psicológicos y ambientales. Su medición y evaluación deben realizarse con responsabilidad y ética, evitando caer en reduccionismos o determinismos que limiten el potencial de las personas. El futuro de la investigación en este campo seguirá explorando nuevas formas de entender la inteligencia, integrando avances en neurociencia y psicología cognitiva para desarrollar métodos de evaluación más inclusivos y representativos de la complejidad del intelecto humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Adalio CJ, Owens EB, McBurnett K, Hinshaw SP, Pfiffne LJ. Processing Speed Predicts Behavioral Treatment Outcomes in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predominantly Inattentive Type. J Abnorm Child Psychol [Internet]. 2017 [cited 2025 Mar 7];46(4):701–11. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10802-017-0336-z

2. Aguilar Cárceles MM, Morillas Cueva L. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH): aspectos jurídico-penales, psicológicos y criminológicos. Madrid: Dykinson; 2014.

3. Ajuriaguerra J. Manual de psiquiatría infantil. 4th ed. Barcelona: Masson; 2002.

4. Álvarez-Arboleda LM, Rodríguez-Arocho WC, Moreno-Torres MA. Evaluación neurocognoscitiva de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Perspect Psicol. 2003;85–92.