doi: 10.56294/mw2023207

ORIGINAL

Higher education as barriers without limits in Colombia

La educación superior como barreras sin límites en Colombia

Ronald

Yesid Palencia Buelvas1 ![]() *, Wilder Smith Pérez Domínguez2

*, Wilder Smith Pérez Domínguez2 ![]() , Yeimys Judith Díaz Herrera3

, Yeimys Judith Díaz Herrera3 ![]() , Juan David Ardila Suárez4

, Juan David Ardila Suárez4 ![]()

1Fundación Trabajando por la Educación y el Desarrollo de Colombia, El Carmen de Bolívar, Colombia.

2Docente Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia.

3Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia.

4Universidad de Investigación y Desarrollo, Bucaramanga, Colombia.

Citar como: Palencia Buelvas RY, Pérez Domínguez WS, Díaz Herrera YJ, Ardila Suárez JD. Higher education as barriers without limits in Colombia. Seminars in Medical Writing and Education. 2023; 2:207. https://doi.org/10.56294/mw2023207

Enviado: 14-11-2022 Revisado: 28-02-2023 Aceptado: 20-05-2023 Publicado: 21-05-2023

Editor: PhD.

Prof. Estela Morales Peralta ![]()

Autor para la correspondencia: Ronald Yesid Palencia Buelvas *

ABSTRACT

Introduction: higher education in Colombia faces multiple challenges that limit access and educational quality. From its colonial roots to the present, socioeconomic and structural barriers persist that restrict educational equity.

Method: an exhaustive bibliographic review was carried out based on relevant academic sources obtained from databases such as Scopus, Web of Science and Google Scholar. Inclusion and exclusion criteria were applied to select documents relevant to the Colombian context.

Results: economic, social and educational barriers that affect access to higher education were identified. Socioeconomic inequality influences students’ academic achievement, while public policies have attempted to mitigate these problems without achieving equitable access. Likewise, the high dropout rates reflect the insufficiency of strategies to guarantee student permanence.

Conclusions: higher education in Colombia continues to be inaccessible to large sectors of the population due to structural and socioeconomic factors. Despite advances in coverage, equity and educational quality remain pending challenges. More effective public policies and greater investment in educational inclusion programs are required to overcome these barriers.

Keywords: Higher Education; Barriers; Equity; Access; Dropout; Colombia.

RESUMEN

Introducción: la educación superior en Colombia enfrenta múltiples desafíos que limitan el acceso y la calidad educativa. Desde sus raíces coloniales hasta la actualidad, persisten barreras socioeconómicas y estructurales que restringen la equidad educativa.

Método: se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva basada en fuentes académicas relevantes obtenidas de bases de datos como Scopus, Web of Science y Google Scholar. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar documentos pertinentes al contexto colombiano.

Resultados: se identificaron barreras económicas, sociales y educativas que afectan el acceso a la educación superior. La desigualdad socioeconómica influye en los logros académicos de los estudiantes, mientras que las políticas públicas han intentado mitigar estos problemas sin lograr un acceso equitativo. Asimismo, las altas tasas de deserción reflejan la insuficiencia de estrategias para garantizar la permanencia estudiantil.

Conclusiones: la educación superior en Colombia continúa siendo inaccesible para amplios sectores de la población debido a factores estructurales y socioeconómicos. A pesar de los avances en cobertura, la equidad y la calidad educativa siguen siendo desafíos pendientes. Se requieren políticas públicas más efectivas y una mayor inversión en programas de inclusión educativa para superar estas barreras.

Palabras clave: Educación Superior; Barreras; Equidad; Acceso; Deserción; Colombia.

INTRODUCCIÓN

En la complejidad de la sociedad y la economía de Colombia, la educación superior emerge como un elemento crucial tanto para el desarrollo individual como para el progreso colectivo. Sin embargo, a pesar de su importancia, este nivel educativo también se convierte en una barrera imponente para muchos colombianos. En un país donde la desigualdad y la falta de acceso a oportunidades persisten como desafíos arraigados, la educación superior se convierte en un símbolo ambivalente: por un lado, promete ascenso social y movilidad económica; por otro, presenta obstáculos infranqueables para quienes carecen de los recursos adecuados.

En esta revisión, se explorará cómo la educación superior se ha transformado en un escenario donde convergen diversas barreras, desde las económicas y geográficas hasta las culturales y sociales. Se analizará cómo estas barreras limitan el acceso de amplios sectores de la población colombiana a una educación de calidad y, por ende, a oportunidades equitativas de desarrollo personal y profesional.

Historia de la educación superior en Colombia

La historia de la educación superior en Colombia se entrelaza con una compleja red de influencias históricas, políticas y socioeconómicas que han moldeado su evolución a lo largo de los siglos. Desde sus raíces coloniales hasta las reformas modernas, el sistema educativo superior colombiano ha experimentado transformaciones significativas que reflejan tanto los desafíos inherentes como los intentos por adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad (Mejía, 1992; López, Carias & Tovar Briñez, 2023; Flores & Díaz González, 2023; Latouche, 2023).

En sus inicios, la educación superior en Colombia siguió el modelo impuesto por la colonización española, caracterizado por una orientación predominantemente eclesiástica y liberal. La fundación de instituciones educativas como la Universidad Santo Tomás y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá durante los siglos XVI y XVII, reflejaba la exclusividad del acceso a la educación superior, reservada para un reducido grupo de estudiantes pertenecientes a órdenes religiosas y familias aristocráticas (Rodríguez y Burbano, 2012).

Sin embargo, a lo largo de los siglos posteriores, la educación superior en Colombia experimentó una serie de cambios impulsados por procesos políticos y sociales. Tras la disolución de la Gran Colombia, la reforma educativa liderada por Mariano Ospina Rodríguez introdujo un carácter confesional a la educación, con un marcado protagonismo de la Iglesia Católica (Jaramillo, 1989; Pacheco, 2002). Este período estuvo marcado por la limitación de la libertad de enseñanza y un enfoque en la educación técnica y científica.

Un hito importante en la historia de la educación superior colombiana fue el ascenso al poder de Alfonso López Pumarejo en 1934. Su gobierno representó un cambio de rumbo en la política educativa, buscando estrechar los vínculos entre la formación académica y las necesidades económicas del país, especialmente durante el proceso de industrialización. Se promovió la autonomía administrativa y académica de las universidades, se asignaron recursos para mejorar la calidad y la práctica docente, y se fomentó la construcción de infraestructuras universitarias (Jaramillo, 1989).

En la última década, la educación superior colombiana ha enfrentado desafíos y oportunidades adicionales. Se ha fortalecido la formación técnica y tecnológica, y se han implementado medidas para mejorar la calidad y la acreditación de las instituciones (Melo-Becerra et al., 2017). La creación del Viceministerio de Educación Superior ha sido un paso importante hacia una mayor supervisión y regulación del sector.

La historia de la educación superior en Colombia es un relato de continuidad y cambio, marcado por la influencia de diferentes actores y contextos históricos. A lo largo de los siglos, el sistema educativo ha evolucionado en respuesta a las demandas y desafíos de la sociedad colombiana, reflejando un constante esfuerzo por adaptarse y mejorar en un entorno dinámico y en constante cambio.

Acceso a la educación superior en Colombia

El acceso a la educación superior en Colombia se erige como un desafío complejo y multifacético, reflejando tanto las inequidades estructurales como las barreras sociales, económicas y educativas que enfrentan los jóvenes en su búsqueda de oportunidades educativas. Las citas proporcionadas evidencian la existencia de una situación de extrema inequidad, donde el acceso a la educación superior está condicionado por las condiciones socioeconómicas, étnicas y educativas previas de los estudiantes (Mora, 2016).

En particular, los jóvenes provenientes de estratos socioeconómicos bajos y grupos étnicos enfrentan mayores dificultades para acceder a la educación superior, dado que suelen contar con una formación previa de baja calidad que limita sus posibilidades de competir por cupos en universidades públicas (Gómez y Célis, 2009). Esta situación se ve agravada por la escasez de cupos ofertados y la limitada capacidad de endeudamiento, obligando a muchos estudiantes a conformarse con instituciones de calidad cuestionable o a optar por estudios técnicos y tecnológicos (Márquez, 2023).

A pesar de los esfuerzos institucionales y el aumento en las tasas de cobertura, persisten grandes desafíos en materia de acceso a la educación superior en Colombia. La heterogeneidad en la calidad de los programas ofrecidos, la inequidad en el acceso y la insuficiencia de cupos continúan siendo problemas vigentes (Melo-Becerra et al., 2017). Estas dificultades se reflejan en las cifras, donde solo el 53,94 % de los estudiantes entre los 17 y los 21 años lograron ingresar a la educación superior en el año 2021 (Universidad del Rosario, 2023).

A pesar de los avances registrados, las tasas de cobertura aún no logran satisfacer plenamente la demanda educativa, como lo evidencia el hecho de que solo 4 de cada 10 estudiantes que terminan el bachillerato logran acceder a la educación superior (SNIES, 2023). Esta realidad plantea un desafío significativo para el Estado colombiano, que tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el acceso a la educación superior como un derecho fundamental (Orozco, 2010).

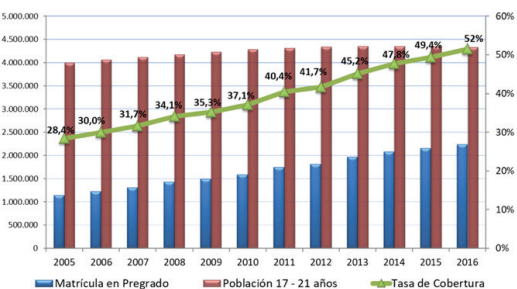

El principal indicador que se utiliza para evaluar el acceso a la educación superior en Colombia es la tasa de cobertura o tasa bruta de matrícula (TBM). Esta tasa compara el número de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior con la población en el rango de edad correspondiente para acceder a la educación superior.

Hasta el 2016, según datos del MEN, se observó un incremento tanto en el número de estudiantes matriculados como en la tasa de cobertura en Colombia. Esto significa que un mayor porcentaje de la población en edad de cursar estudios superiores está accediendo a la educación universitaria. En el último año, Colombia ha alcanzado una tasa de cobertura superior al 50 %, lo que indica que el sistema de educación superior del país se considera masificado (figure 1), ya que más de la mitad de la población en el rango de edad correspondiente está matriculada en instituciones de educación superior.

Figura 1. Cobertura de la Educación Superior en Colombia

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – MEN (2016)

El papel de las políticas públicas

El papel de las políticas públicas en la educación superior colombiana ha sido fundamental en la configuración y el desarrollo del sistema educativo del país. A lo largo de las décadas, diversas leyes, decretos y políticas han buscado promover la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación superior, así como garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones de enseñanza superior (Pozo Herrera, 2023; Guailla Muñoz, 2023).

Una de las principales normativas que ha delineado el marco legal de la educación superior en Colombia es la Ley 30 de 1992, la cual establece los principios generales y las políticas para la organización del sistema de educación superior. Esta ley reconoce la autonomía universitaria como un principio fundamental y promueve la diversificación de la oferta educativa, la calidad académica, la pertinencia social y la internacionalización de las instituciones de educación superior.

Además, la Ley 749 de 2002 estableció el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), con el fin de recopilar, analizar y difundir información sobre las instituciones de educación superior y sus programas académicos. Esta herramienta ha sido crucial para la planificación y la toma de decisiones en el ámbito educativo, permitiendo una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector.

Otra normativa relevante es el Decreto 1295 de 2010, el cual regula el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), con el objetivo de promover la calidad y la mejora continua de las instituciones y programas educativos. Este sistema establece criterios y procedimientos para la acreditación de las instituciones de educación superior, así como mecanismos de seguimiento y evaluación de su desempeño académico.

En cuanto a la financiación de la educación superior, la Ley 100 de 1993 creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), que destina recursos para el financiamiento de la educación superior de los estratos 1, 2 y 3. Además, el Gobierno Nacional ha implementado programas de becas y créditos educativos, como el Programa Ser Pilo Paga, para facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación superior.

Las políticas públicas en la educación superior colombiana han jugado un papel crucial en la configuración y el desarrollo del sistema educativo del país. A través de leyes, decretos y programas específicos, el Estado ha buscado promover la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación superior, garantizando el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones de enseñanza superior (de Carvalho Rangel et al., 2023; Landrove Infante et al., 2023).

MÉTODO

Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica, se realizó una exhaustiva búsqueda de fuentes académicas relevantes relacionadas con el tema de la educación superior en Colombia. Se utilizaron diversas bases de datos especializadas, incluyendo Scopus, Web of Science y buscadores abiertos como Google Scholar, utilizando términos de búsqueda como “educación superior”, “Colombia”, “acceso”, “equidad”, y otros relacionados. Se establecieron criterios de inclusión que consideraron la relevancia de los documentos en función de su temática, año de publicación y credibilidad de las fuentes.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión para la selección de fuentes bibliográficas se basaron en la pertinencia del contenido para el tema de estudio y la credibilidad de las fuentes. Se excluyeron aquellas fuentes que no estaban disponibles en idioma español o inglés, así como aquellas que no abordaban específicamente el contexto de la educación superior en Colombia.

Análisis y síntesis de la información

Una vez recopilada la información relevante de las fuentes seleccionadas, se procedió a su análisis y síntesis. Se identificaron patrones, tendencias y discrepancias en los enfoques teóricos y metodológicos utilizados por los autores. Se agruparon los hallazgos según temas y se elaboraron matrices comparativas para facilitar la comprensión y la interpretación de los datos.

Limitaciones del estudio

Es importante destacar que esta revisión bibliográfica se basa exclusivamente en fuentes secundarias y no incluye datos primarios. Además, la selección de fuentes podría estar sujeta a sesgos inherentes al proceso de búsqueda y selección de documentos. Sin embargo, se han tomado medidas para minimizar estos sesgos mediante la aplicación de criterios de inclusión claros y la revisión exhaustiva de la literatura disponible.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La historia de la educación superior en Colombia revela una evolución marcada por la exclusividad y la limitación del acceso a lo largo de los siglos. Desde sus inicios coloniales, donde el acceso estaba reservado para unas pocas élites religiosas y sociales, hasta las reformas modernas destinadas a ampliar la participación, persisten barreras profundas que dificultan el acceso para muchos.

La discusión sobre el acceso a la educación superior en Colombia revela la persistencia de desigualdades estructurales que limitan el acceso de ciertos grupos, como aquellos de estratos socioeconómicos bajos y comunidades étnicas. A pesar de los esfuerzos institucionales y las mejoras en las tasas de cobertura, la falta de cupos, la calidad cuestionable de algunas instituciones y la insuficiencia de recursos financieros siguen siendo obstáculos significativos.

El análisis del papel de las políticas públicas en la educación superior colombiana muestra cómo el Estado ha intentado abordar estas barreras mediante la implementación de leyes, decretos y programas para promover la equidad, la calidad y el acceso. Sin embargo, persisten desafíos en la efectividad y la implementación de estas políticas, lo que subraya la complejidad de superar las barreras estructurales que limitan el acceso a la educación superior en Colombia.

Ahora, teniendo esto presente, se pone de manifiesto una realidad preocupante: la educación superior a Colombia está lejos de ser equitativa y asequible para todos, ya que se reflejan una serie de obstáculos arraigados que afectan a muchos colombianos, independientemente de su origen socioeconómico, género, etnia, entre otros.

Barreras económicas

La evidencia proporcionada por la OCDE (2016) y Amaya de Ochoa (2002) destaca la profunda influencia que la desigualdad socioeconómica ejerce en el acceso a la educación superior en Colombia. Los resultados de las pruebas SABER revelan que el origen socioeconómico y el nivel educativo de los padres de familia son determinantes en los logros académicos de los estudiantes en el país. Esta realidad subraya cómo las condiciones económicas y sociales de los hogares colombianos pueden convertirse en una barrera infranqueable para muchos jóvenes que aspiran a acceder a la educación superior.

Además, Amaya de Ochoa (2002) profundiza en las consecuencias devastadoras de esta inequidad en el acceso a la educación superior. La falta de acceso a los bienes públicos, como la educación y el conocimiento, no solo agudiza las disparidades sociales y económicas, sino que también debilita las condiciones de paz y perpetúa el atraso social y económico del país. Este panorama refleja cómo las barreras económicas en el acceso a la educación superior no solo afectan la movilidad social individual, sino que también socavan el desarrollo nacional y la competitividad en un mundo globalizado.

Además, la observación de Cárdenas (2013) sobre las políticas públicas de educación superior en Colombia resalta las limitaciones de los mecanismos existentes para mitigar las barreras económicas. Si bien se ofrecen dos vías para que los estratos bajos accedan a la educación superior, a través de la universidad pública o mediante la oferta privada con apoyo financiero del Icetex, estas opciones resultan insuficientes para abordar la magnitud del problema. La dependencia de la capacidad de pago o de la asunción de deudas a largo plazo constituye una barrera económica adicional que excluye a muchos estudiantes de bajos ingresos de acceder a oportunidades educativas equitativas.

Calidad educativa

El debate sobre la calidad de la educación superior en Colombia, como en muchos otros lugares del mundo, es complejo y multifacético. Como señalan Arredondo (1992) y Bernasconi (2009), la calidad de la educación no puede definirse de manera absoluta, sino que es relativa y está determinada por factores sociales, históricos y contextuales. Este enfoque reconoce que la calidad educativa no es un concepto estático, sino que evoluciona en función de los objetivos y las necesidades de la sociedad.

En el contexto colombiano, la diversificación de las ofertas educativas, impulsada por una creciente demanda de estudiantes, ha llevado al crecimiento explosivo de la educación superior privada, como menciona Brunner (2010). Si bien esta expansión puede ofrecer más opciones para los estudiantes, también plantea desafíos en términos de garantizar la calidad y la equidad en todas las instituciones, tanto públicas como privadas.

Los desafíos sociales planteados por Garbanzo (2007), especialmente en términos de equidad, son fundamentales para comprender la calidad de la educación superior en Colombia. La calidad educativa no solo implica ofrecer programas académicos rigurosos, sino también garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a oportunidades educativas de calidad y equitativas. La equidad educativa debe ser un componente central en la búsqueda de la excelencia académica.

La globalización, como señala López (2006), presenta tanto oportunidades como desafíos para las instituciones de educación superior en Colombia. Si bien puede facilitar la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos, también puede acentuar la inequidad al concentrar la riqueza y los recursos en manos de unos pocos. En este contexto, la calidad de la educación superior debe abordarse desde una perspectiva global, que reconozca y responda a las desigualdades tanto a nivel nacional como internacional.

La UNESCO (2009) destaca la importancia de expandir el acceso a la educación superior sin comprometer la calidad. Este desafío es especialmente relevante en Colombia, donde se busca ampliar la cobertura educativa para garantizar que un mayor número de jóvenes tenga la oportunidad de acceder a la educación superior. Sin embargo, este proceso debe ir de la mano de sistemas de evaluación rigurosos y actividades de promoción de la calidad dentro de las instituciones, para garantizar que la expansión del acceso no se traduzca en una disminución de los estándares académicos.

Entonces, la calidad de la educación superior en Colombia no puede entenderse de manera aislada, sino que debe considerarse en relación con la equidad, la diversificación de las ofertas educativas, los desafíos sociales y los fenómenos globales como la globalización. Solo abordando estos aspectos de manera integral y colaborativa se podrá garantizar una educación superior de calidad y equitativa para todos los colombianos.

Deserción

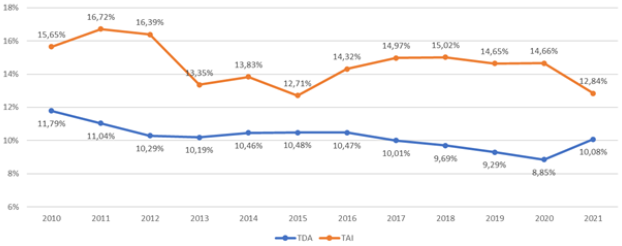

El preocupante incremento en las tasas de deserción en la educación superior en Colombia hasta el año 2021, como se evidencia la figura 2, proporcionada por el Ministerio de Educación (2023), es un fenómeno que merece una atención urgente y acciones correctivas por parte de las autoridades educativas y la sociedad en general.

Figura 2. Tasa de deserción anual (TDA) y tasa de ausencia intersemestral (TAI)

Fuente: Ministerio de Educación (2023) Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior - SPADIES

La deserción escolar no solo representa una pérdida individual para los estudiantes que abandonan sus estudios, sino que también tiene implicaciones significativas a nivel social y económico. La deserción reduce las oportunidades de empleo y desarrollo profesional de los individuos, contribuyendo a la reproducción de la desigualdad social y económica en el país. Además, impacta negativamente en la productividad y competitividad del país en un mundo globalizado que demanda mano de obra calificada y especializada.

El aumento en la deserción escolar no es un fenómeno aislado, sino que refleja problemas subyacentes en el sistema educativo y en la sociedad en general. Factores como la falta de acceso a oportunidades educativas de calidad, la inequidad socioeconómica, la falta de apoyo académico y financiero, y los desafíos personales y familiares pueden contribuir al abandono escolar de los estudiantes.

Es especialmente preocupante el incremento en la deserción en el nivel técnico profesional, que presenta el mayor aumento en comparación con otros niveles educativos. Este fenómeno puede estar relacionado con la falta de relevancia y pertinencia de los programas de formación técnica para el mercado laboral actual, así como con la falta de apoyo y recursos para los estudiantes que optan por esta modalidad educativa.

Es crucial que las autoridades educativas y los responsables de formular políticas tomen medidas para abordar las causas subyacentes de la deserción escolar y para brindar apoyo y recursos adecuados a los estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios. Esto puede incluir la implementación de programas de apoyo académico y socioemocional, el fortalecimiento de la orientación vocacional y profesional, la mejora de la calidad y pertinencia de los programas educativos, y la ampliación del acceso a becas y ayudas financieras para los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La educación superior en Colombia enfrenta desafíos significativos que ponen en tela de juicio su accesibilidad y calidad para todos los ciudadanos. Desde sus raíces coloniales, donde el acceso era exclusivo para una élite, hasta la actualidad, persisten barreras profundas que limitan el ingreso y la permanencia de muchos en este nivel educativo.

Las desigualdades socioeconómicas, como evidencian estudios de la OCDE (2016) y Amaya de Ochoa (2002), son factores determinantes que restringen el acceso a la educación superior. La influencia del origen familiar y el nivel educativo de los padres en los logros académicos de los estudiantes subraya una realidad preocupante: las condiciones económicas y sociales condicionan fuertemente las oportunidades educativas.

El panorama se complica con el incremento alarmante de la deserción escolar, según datos del Ministerio de Educación (2023). Este fenómeno, especialmente pronunciado en el nivel técnico profesional, no solo priva a los individuos de oportunidades de desarrollo personal y profesional, sino que también perpetúa la desigualdad y afecta la competitividad del país.

La diversificación de la oferta educativa, impulsada por una creciente demanda de estudiantes, ha generado un crecimiento explosivo de la educación superior privada, como menciona Brunner (2010). Sin embargo, este crecimiento plantea desafíos en términos de garantizar la calidad y la equidad en todas las instituciones, tanto públicas como privadas.

Es necesario tomar medidas integrales y coordinadas para abordar estas preocupaciones. Mejorar el acceso a oportunidades educativas de calidad, fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos, implementar programas de apoyo académico y socioemocional, y promover la colaboración entre diferentes actores son pasos cruciales hacia una educación superior más inclusiva y equitativa en Colombia.

Superar estos desafíos requerirá un compromiso colectivo y sostenido de la sociedad en su conjunto. Solo mediante un enfoque integral y políticas efectivas podremos avanzar hacia una educación superior que brinde oportunidades equitativas y de calidad para todos los colombianos.

CONCLUSIONES

La situación de la educación superior en Colombia refleja una compleja red de desafíos que afectan tanto el acceso como la calidad de este nivel educativo. Desde las profundas desigualdades socioeconómicas que limitan las oportunidades de los jóvenes hasta el preocupante aumento de la deserción escolar, existe una clara urgencia de acción para abordar estos problemas de manera integral.

Las barreras económicas, la falta de acceso a oportunidades educativas de calidad y la creciente deserción escolar son solo algunos de los obstáculos que enfrentan los colombianos en su búsqueda de una educación superior equitativa y significativa. Es evidente que se necesitan políticas públicas efectivas y medidas concretas para promover un acceso más inclusivo y garantizar una educación de calidad para todos.

Es esencial que el gobierno, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto trabajen juntos para implementar soluciones prácticas y sostenibles. Esto incluye no solo ampliar el acceso a oportunidades educativas, sino también mejorar la calidad y pertinencia de los programas educativos, brindar apoyo integral a los estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios y promover la equidad en todos los aspectos de la educación superior.

La educación superior no solo es un derecho fundamental, sino también un motor clave para el desarrollo individual y el progreso colectivo de Colombia. Al abordar las barreras existentes y comprometerse con la construcción de un sistema educativo más inclusivo y equitativo, el país puede avanzar hacia un futuro donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y contribuir al crecimiento y la prosperidad de la nación.

REFERENCIAS

1. Amaya de Ochoa, G. (2002). Cobertura e inequidad en la Educación Superior en Colombia. Educación y Educadores.

2. Arredondo, V.M. (1992). Conceptualización y estrategias para mejorar la educación superior. Estudios y Ensayos.

3. Bernasconi, A. (2009). Gestión de la calidad en las universidades: ¿por dónde partir? ¿Cuáles son las dimensiones claves? Conferencia presentada en la Vil jornada universitaria: calidad de los aprendizajes y formación universitaria, desafíos y estrategias. Universidad Católica de Uruguay.

4. Brunner, J. (2010). Gobernanza universitaria: tipología, dinámicas y tendencias. Revista de educación,355, 137-159.

5. Cárdenas, M. (2013). La Política Pública de Acceso a la Educación Superior para los Estratos Socioeconómicos Bajos (Tesis de maestría). Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.

6. Congreso de Colombia (1992) Ley 30 de 1992, por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf

7. Congreso de Colombia (2002) Ley 749 de 2002, por el cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86432_Archivo_pdf.pdf

8. Congreso de la República (2010) Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la ley 1188 de 1008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39363

9. de Carvalho Rangel , J. P., Alvarez Valdivia, I. M. ., & Morodo Horrillo, A. . (2023). Teacher training for inclusive education of students with hearing disabilities in the Angolan context. Pedagogical Constellations, 2(1), 48-61. https://doi.org/10.69821/constellations.v2i1.15

10. El País (2023) Estos son los obstáculos de ingreso a la universidad en Colombia en los estratos 1, 2 y 3. https://www.elpais.com.co/educacion/estos-son-los-obstaculos-de-ingreso-a-la-universidad-en-colombia-en-los-estratos-1-2-y-3-2427.html

11. Flores, G., & Díaz González, L. L. (2023). Diagnosis of assertive communication among UNES teachers: Implications for educational quality. Pedagogical Constellations, 2(2), 27-40. https://doi.org/10.69821/constellations.v2i2.13

12. Garbanzo, G.M. (2007). Calidad y equidad de la educación superior pública. Aspectos por considerar en su interpretación. Educación, 31 (2), 11-27.

13. Gómez, V., Celis, J. (2009) Crédito educativo, acciones afirmativas y equidad social en la educación superior en Colombia. Revista de estudios sociales.

14. Guailla Muñoz, Y. E. . (2023). Gamification strategies for understanding biological concepts in first-year high school students. Pedagogical Constellations, 2(1), 38-47. https://doi.org/10.69821/constellations.v2i1.7

15. Jaramillo Uribe, J. (1989). La educación durante los gobiernos liberales, 1930-1946. En Á. Tirado Mejía (director científico y académico), Nueva historia de Colombia (vol. IV, pp. 87-110). Bogotá: Planeta.

16. Landrove Infante, A., Proenza Pupo, J. R., & Ortiz Fernández, Y. . (2023). Motor games to develop coordinative capacities, rhythm and coordination in students with mild intellectual disabilities. Pedagogical Constellations, 2(1), 64-74. https://doi.org/10.69821/constellations.v2i1.16

17. Latouche, P. (2023). Emotional intelligence and academic performance in criminalistics students at UNES. Pedagogical Constellations, 2(2), 50-70. https://doi.org/10.69821/constellations.v2i2.19

18. López, F. (2006). Escenarios mundiales de la educación superior: análisis global y estudio de casos (1a ed.). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

19. López, M. ., Geraldina Carias, F. ., & Tovar Briñez, E. . (2023). Diagnosis of training needs in playful strategies for teaching reading in primary education. Pedagogical Constellations, 2(2), 10-26. https://doi.org/10.69821/constellations.v2i2.26

20. Márquez Ortiz, JA (2023) El acceso a la educación superior en Colombia: un asunto de justicia social, vol. 1, núm. 11. Bogotá. Sección Educativa. Guadalajara.

21. Melo-Becerra, LA., Ramos-Forero, JE., Hernández-Santamaría, PO. (2017) La educación superior en Colombia: situación actual y análisis de eficiencia. Desarrollo y Sociedad. Universidad de los Andes, núm. 78, pp. 59-111.

22. Ministerio de Educación (2023) Estadísticas de deserción y permanencia en educación superior SPADIES 3.0 – Indicacores 2021. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Estadisticas-de-desercion/#:~:text=Para%20el%20a%C3%B1o%202021%20este,sistema%20no%20culmina%20sus%20estudios.

23. Mora, A. (2016) L seudorrevolución educativa: desigualdades, capitalismo y control en la educación superior en Colombia, 1ra. Ed. Bogotá,

24. OECD (2016). Education in Colombia, Reviews of National Policies for Education. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264250604-en

25. Orozco S., L. E. (2010). La política de cobertura: eje de la revolución educativa, 2002-2008. Bogotá: Ediciones Uniandes

26. Pacheco Arrieta, I. F. (2002). Evolución legislativa de la educación superior en Colombia. Educación culpable, educación redentora. Digital Observatory for Higher Education in Latin America and the Caribbean, IES/2002/ED/PI/30. Iesalc - Unesco.

27. Pozo Herrera, G. . (2023). The training of values since developing teaching in the Physical Education class. Pedagogical Constellations, 2(1), 28-37. https://doi.org/10.69821/constellations.v2i1.8

28. Rodríguez G., R., & Burbano, G. (2012). Historia de la universidad e historia de la educación superior en América Latina (presentado en Educación Superior: Debates y Desafíos, Cátedra Manuel Ancízar 2012-1). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

29. SNIES (2023) El ministerio de Educación Nacional pone a disposición la información estadística de educación superior 2022. https://snies.mineducacion.gov.co/portal//416243:El-Ministerio-de-Educacion-Nacional-pone-a-disposicion-la-informacion-estadistica-de-educacion-superior-2022#:~:text=02%20de%20agosto%20de%202023,%2C73%25%20respecto%20a%202021.

30. UNESCO. (2009). Conferencia mundial de educación superior2009: la nueva dinámica de la educación superior y la búsqueda del cambio social y el desarrollo. Disponible en: http://www.intec.edu.do/pdf/Comunicado%20CMES%202009.pdf

31. Universidad del Rosario (2023) Menos de la mitad de los bachilleres en Colombia logra acceder de inmediato a la educación superior. https://urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/nuestra-u/menos-de-la-mitad-de-los-bachilleres-en-colombia-logra-acceder-de-inmediato-la-educacion.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de esta investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización: Ronald Yesid Palencia Buelvas, Wilder Smith Pérez Domínguez.

Curación de datos: Yeimys Judith Díaz Herrera, Juan David Ardila Suárez.

Análisis formal: Wilder Smith Pérez Domínguez, Juan David Ardila Suárez.

Investigación: Ronald Yesid Palencia Buelvas, Yeimys Judith Díaz Herrera.

Metodología: Wilder Smith Pérez Domínguez, Juan David Ardila Suárez.

Dirección del proyecto: Ronald Yesid Palencia Buelvas.

Recursos: Yeimys Judith Díaz Herrera.

Software: Juan David Ardila Suárez.

Supervisión: Wilder Smith Pérez Domínguez.

Validación: Ronald Yesid Palencia Buelvas, Yeimys Judith Díaz Herrera.

Visualización: Juan David Ardila Suárez.

Redacción - borrador original: Ronald Yesid Palencia Buelvas, Yeimys Judith Díaz Herrera.

Redacción - corrección de pruebas y edición: Wilder Smith Pérez Domínguez, Juan David Ardila Suárez.