doi: 10.56294/mw2023210

REVISIÓN

Interdisciplinary collaboration in medical education: intersections between educational psychology and health sciences

Colaboración interdisciplinaria en la educación médica: intersecciones entre psicología educativa y ciencias de la salud

Alfredo

Javier Pérez Gamboa1 ![]() *

*

1Centro de Investigación en Educación, Naturaleza, Cultura e Innovación para la Amazonia, Caquetá, Florencia, Colombia.

Citar como: Pérez Gamboa AJ. Interdisciplinary collaboration in medical education: intersections between educational psychology and health sciences. Seminars in Medical Writing and Education. 2023; 2:210. https://doi.org/10.56294/mw2023210

Enviado: 12-11-2022 Revisado: 24-02-2023 Aceptado: 17-05-2023 Publicado: 18-05-2023

Editor: PhD.

Prof. Estela Morales Peralta ![]()

Autor para la correspondencia: Alfredo Javier Pérez Gamboa *

ABSTRACT

The study aimed at a semi-systematic review of the literature published between 2018 and 2022 on interdisciplinary collaboration in medical education, focusing on the intersection between educational psychology and health sciences. This approach sought to identify significant trends, critical gaps, and future opportunities. The findings show that integrating theoretical systems of educational psychology enriches student learning and prepares them for complex clinical and organizational challenges. Among the strategies, it was observed that those based on self-regulated learning and stress management were shown to improve academic performance and resilience. However, their long-term impact needs to be evaluated. In addition, it was found that the design of collaborative learning environments encourages interaction between disciplines, promoting transversal skills such as effective communication and decision-making under pressure. However, implementation faced challenges, such as the lack of teacher training in interdisciplinary methodologies and adaptation to diverse cultural contexts. Gaps were identified in measuring these collaborations’ effectiveness and exploring emerging technologies, such as artificial intelligence and virtual reality. It is concluded that interdisciplinary collaboration is essential for comprehensive medical education, but more research is needed to maximize its impact on developing competent and resilient professionals.

Keywords: Self-Regulated Learning; Interdisciplinary Collaboration; Medical Education; Educational Psychology; Student Resilience.

RESUMEN

El estudio se encaminó a la revisión semi-sistemática de la literatura publicada entre 2018 y 2022 sobre la colaboración interdisciplinaria en la educación médica, con enfoque en la intersección entre la psicología educativa y las ciencias de la salud. Esta aproximación buscó identificar tendencias significativas, brechas críticas y oportunidades futuras. Los hallazgos evidencian que la integración de los sistemas teóricos de la psicología educativa enriquece el aprendizaje de los estudiantes y los prepara para desafíos clínicos y organizacionales complejos. Entre las estrategias se observó que las basadas en el aprendizaje autorregulado y la gestión del estrés demostraron mejorar el rendimiento académico y la resiliencia, aunque se requiere evaluar su impacto a largo plazo. Además, se comprobó que el diseño de entornos de aprendizaje colaborativo fomenta la interacción entre disciplinas, promoviendo habilidades transversales como la comunicación efectiva y la toma de decisiones bajo presión. Sin embargo, la implementación enfrentó desafíos, como la falta de formación docente en metodologías interdisciplinarias y la adaptación a contextos culturales diversos. Se identificaron brechas en la medición de la efectividad de estas colaboraciones y en la exploración de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la realidad virtual. Se concluye que la colaboración interdisciplinaria es fundamental para una educación médica integral, pero se necesitan más investigaciones para maximizar su impacto en la formación de profesionales competentes y resilientes.

Palabras clave: Aprendizaje Autorregulado; Colaboración Interdisciplinaria; Educación Médica; Psicología Educativa; Resiliencia Estudiantil.

INTRODUCCIÓN

La educación médica ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, las cuales se han expresado en integración de nuevas tecnologías, métodos de enseñanza y una mayor consciencia epistemológica fuera de las disciplinas naturales.(1,2,3,4) Estos importantes movimientos han sido impulsados principalmente por la creciente complejidad de los sistemas de salud y por las demandas de una sociedad que espera profesionales más competentes y empáticos.(5,6,7,8)

Además, el escenario post-pandémico ha resaltado que, en la construcción de nuevas normalidades sanitarias, los especialistas de la salud deben estar preparados para trabajar en equipos interdisciplinarios.(9,10) En este contexto, la colaboración entre disciplinas ha emergido como una estrategia clave para abordar los desafíos contemporáneos de la formación médica. Particularmente, la intersección entre la psicología educativa y las ciencias de la salud ha cobrado especial relevancia. Estos marcos conjuntos, si bien relativamente incipientes, ofrecen nuevas perspectivas para comprender y mejorar los procesos de aprendizaje,(11,12,13) la motivación de los estudiantes,(14,15,16,17) y la adquisición de habilidades clínicas esenciales.(18, 19,20)

Históricamente, la educación médica se ha centrado en la transmisión de conocimientos técnicos y científicos, lo que relegó a un segundo plano procesos psicológicos complejos que son fundamentales para el desempeño profesional.(21,22,23) Sin embargo, investigaciones recientes, como las de Patel et al.(24) y Burgener,(25) han demostrado que el éxito en la práctica médica no solo depende del dominio de habilidades técnicas, sino también de la capacidad para gestionar emociones propias y ajenas, comunicarse efectivamente en diferentes roles y trabajar en entornos colaborativos desde posturas democráticas.

En este sentido, la psicología educativa ha comenzado a desempeñar un papel crucial, aportando teorías y herramientas que enriquecen la formación de los futuros profesionales de la salud. En tal sentido, enfoques como el aprendizaje basado en competencias y la educación emocional han demostrado ser efectivos para mejorar tanto el rendimiento académico como el bienestar de los estudiantes. En atención a estos hallazgos realizados en otros campos afines, la educación médica ha comenzado a incorporar preceptos e instrumentos prácticos para atenuar las deficiencias de los modelos biomédicos verticalistas que habían dominado la enseñanza previamente.

A pesar de estos avances, la integración de la psicología educativa en la educación médica no ha estado exenta de desafíos. En primer lugar, la falta de diálogo entre disciplinas ha dificultado la creación de marcos conceptuales compartidos. En segundo lugar, la resistencia al cambio en los modelos pedagógicos tradicionales ha limitado la adopción de enfoques innovadores.(26,27,28,29) Finalmente, la escasa formación de los educadores en metodologías interdisciplinarias ha obstaculizado la implementación de prácticas colaborativas efectivas. Estas limitaciones no solo dificultan la generalización de los hallazgos, sino que también restringen la implementación de prácticas innovadoras en diferentes contextos educativos.(30, 31,32)

En este escenario, surge la necesidad de un análisis crítico que permita comprender cómo la colaboración interdisciplinaria entre la psicología educativa y las ciencias de la salud ha influido en la educación médica en los últimos años. Este estudio busca aportar un vacío clave en la literatura sobre la integración de la psicología educativa a la educación médica. Para ello, se persiguió una racionalidad metodológica pensada para identificar tendencias, brechas y oportunidades futuras.

En definitiva, se busca proporcionar una base sólida para el diseño de intervenciones más efectivas y adaptadas a las necesidades actuales de la formación médica. Esta intencionalidad se sustenta en que, al explorar esta intersección, no solo se enriquece el debate académico, sino que también se contribuye a la preparación de profesionales de la salud mejor equipados para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Por ende, este artículo se propone ofrecer una visión integral de cómo la colaboración interdisciplinaria puede transformar la educación médica, destacando la importancia de integrar perspectivas psicológicas y científicas para formar profesionales más competentes, resilientes y comprometidos con la atención centrada en el paciente. A través de este análisis, se espera sentar las bases para futuras investigaciones y prácticas educativas que prioricen la interdisciplinariedad como un pilar fundamental en la formación de los profesionales de la salud. Asimismo, se busca fomentar un diálogo más profundo entre las disciplinas, promoviendo la creación de marcos teóricos y metodológicos compartidos que permitan superar las limitaciones actuales y maximizar el impacto de estas colaboraciones.

MÉTODO

El diseño del estudio se estructuró a partir de los preceptos de la revisión semi-sistemática, fundamentalmente dirigido a explorar la colaboración interdisciplinaria en la educación médica. Con un enfoque particular hacia la intersección entre la psicología educativa y las ciencias de la salud, se siguió una metodología rigurosa y bien estructurada que permitiese atenuar las insuficiencias de este tipo de diseños, los cuales son ideales en campos poco abordados o en contextos de emergencia de nuevas ideas y marcos conceptuales.

Este proceso se dividió en varias etapas encaminadas a la identificación, el análisis y la síntesis de los hallazgos obtenidos por los estudios más relevantes publicados entre 2018 y 2022 en la base de datos Scopus. A continuación, se describen los procedimientos metodológicos de cada etapa.

Etapa 1. Definición del objetivo y preguntas de investigación

El primer paso consistió en definir claramente el objetivo de la revisión: analizar cómo la colaboración interdisciplinaria entre la psicología educativa y las ciencias de la salud ha influido en la educación médica en el periodo 2018-2022. Además, se estableció un criterio temporal auxiliar para valorar dicho escenario en función de la evolución de las ideas, las referencias de estudios seminales y el marco histórico proporcionado por las fuentes recabadas. A partir de este objetivo, se formularon tres preguntas de investigación específicas:

· ¿Cuáles son las principales tendencias en la colaboración interdisciplinaria en la educación médica?

· ¿Qué brechas existen en la literatura actual?

· ¿Cómo pueden las perspectivas interdisciplinarias enriquecer la formación de los profesionales de la salud?

Etapa 2. Búsqueda de la literatura

Se realizó una búsqueda exhaustiva en la base de datos Scopus a partir de términos clave en inglés y español, como “interdisciplinary collaboration”, “medical education”, “educational psychology”, “health sciences”, “collaborative learning” y “interprofessional education”. Además, se aplicaron filtros para limitar los resultados a estudios publicados entre 2018 y 2022, en revistas revisadas por pares, con énfasis en los artículos y los capítulos de libro como tipología de documento. Finalmente, con vistas a una discusión en paralelo, se utilizó una estrategia de búsqueda complementaria en Google Scholar para incluir documentos indexados en otras bases académicas reconocidas, principalmente PubMed, Web of Science y PsycINFO. Esta decisión se adoptó en vistas a paliar la limitación generada por la selección de Scopus como indexadora primaria.

Etapa 3. Selección de estudios

Los resultados de la búsqueda se sometieron a un proceso de selección en dos fases:

· Fase 1: Cribado inicial. Se revisaron los títulos y resúmenes para identificar estudios potencialmente relevantes. Se excluyeron aquellos que no abordaban directamente la colaboración interdisciplinaria en la educación médica o que no incluían perspectivas de la psicología educativa y las ciencias de la salud.

· Fase 2: Evaluación en profundidad. Los estudios seleccionados en la fase anterior se leyeron en su totalidad para evaluar su relevancia y calidad metodológica. Se aplicaron criterios de inclusión, como la claridad en la descripción de la colaboración interdisciplinaria, la rigurosidad metodológica y la pertinencia de los hallazgos.

Etapa 4. Extracción y síntesis de datos

Con fin de organizar los datos y facilitar el análisis de los fragmentos más relevantes, se diseñó una plantilla estandarizada para extraer información clave de cada estudio. Posteriormente, los datos extraídos se organizaron en categorías temáticas, como tendencias, brechas y oportunidades futuras, lo que permitió una síntesis estructurada de la información. Esta plantilla incluyó los siguientes indicadores:

· Objetivos y preguntas de investigación.

· Metodología utilizada (diseño del estudio, participantes, instrumentos de medición).

· Principales hallazgos y conclusiones.

· Limitaciones y brechas identificadas.

Etapa 5. Análisis crítico

Una vez conformadas la base de datos y la plantilla de extracción, se realizó un análisis crítico de los estudios seleccionados. Este procedimiento permitió evaluar la calidad de la evidencia y la consistencia de los hallazgos. Asimismo, se identificaron patrones y contradicciones en la literatura, lo que ayudó a destacar las tendencias más relevantes y las áreas que requieren mayor investigación.

Etapa 6. Redacción y validación

Finalmente, se redactó un informe detallado que sintetizó los hallazgos más relevantes, destacando las tendencias, brechas y oportunidades futuras. Una vez construido este informe inicial, se solicitó a seis expertos en educación médica y psicología educativa su evaluación y propuesta de sugerencias para garantizar su precisión y rigor científico. Una vez contrastadas las respuestas, se procedió a incorporarte los hallazgos de la triangulación realizada, lo que fortaleció la discusión y el proceso de comunicación científica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El primer hallazgo realizado fue la creciente relevancia de la colaboración en la educación médica, especialmente en la intersección entre la psicología educativa y las ciencias de la salud, lo que fue corroborado tanto en indicadores cuantitativos como en el análisis narrativo. En este sentido, se identificaron diversos estudios donde se destacó la influencia de la integración de perspectivas y sistemas teóricos de la psicología en la formación médica, de forma especial por su impacto en una mejor comprensión de los procesos de aprendizaje. Otras unidades de análisis inicialmente observadas fueron la motivación de los estudiantes, la adquisición de habilidades clínicas y la preparación ético-humanista de los futuros profesionistas.(33,34,35,36)

Entre estas líneas se encontró que el empleo de estrategias basadas en teorías cognitivas y emocionales, como el aprendizaje autorregulado y la gestión del estrés, puede tener un impacto positivo en el rendimiento académico y la resiliencia de los futuros profesionales de la salud.(37,38,39) Esta postura, que entra en contraposición con modelos tradicionales centrados en el entrenamiento y la transferencia de conocimientos, fue asumida como un indicador de colaboración/integración disciplinar, pero también un indicio de consolidación de cambios paradigmáticos ya observados en el campo más amplio de las ciencias de la educación.

Otra tendencia notable fue el enfoque en el diseño de entornos de aprendizaje colaborativo que fomentaron la interacción entre disciplinas, ya no clínico-médicas, sino dirigidos a la introducción de principios y procedimientos aplicados, donde la psicología educativa constituyó una importante matriz organizadora. Los aportes de estas investigaciones sugieren que los equipos interdisciplinarios compuestos por médicos docentes, psicólogos y profesionales de la salud, desarrollan metodologías más efectivas para abordar desafíos complejos, como la comunicación médico-paciente y la toma de decisiones clínicas.(40,41)

Al respecto, los datos indican que estos enfoques pueden enriquecer la formación de los estudiantes, pero dependen de una cultura de colaboración que debe trascender el ámbito académico y la reproducción de estructuras jerárquicas tradicionales. La triangulación realizada mostró dificultades marcadas para el establecimiento de matrices de intercambio basadas en la paridad intelectual y la validez mutua de las ideas, hechos que pueden ser abordados desde las propias contradicciones epistemológicas que afectan las relaciones disciplinares (Positivismo vs. Constructivismo vs. Humanismo).

Además, se identificaron otras brechas significativas en la literatura que, si bien hacen referencia al nivel metodológico, señalan las posibles falencias de continuar el avance hacia propuestas prácticas sin un previo desarrollo gnoseológico de la integración. En tal dirección, aunque hubo progresos en la implementación de prácticas interdisciplinarias, los estudios analizados carecieron de evaluaciones a largo plazo sobre su impacto en el desempeño profesional y la calidad de la atención médica. Además, se observó una falta de consenso sobre cómo medir la efectividad de estas colaboraciones, lo que dificulta la comparación entre diferentes contextos educativos y su adaptación para futuros procesos de sistematización.

A pesar de estas dificultades, es preciso reseñar que las perspectivas interdisciplinarias sí enriquecieron la educación médica al proporcionar marcos teóricos y metodológicos que tradicionalmente no se asociaban con esta. Ello se expresó en sinergias que permitieron desarrollar enfoques más holísticos y adaptados a las demandas actuales de la medicina, de forma destacada el diseño de herramientas para entender cómo los estudiantes procesan la información en entornos clínicos y organizacionales complejos, así como la evaluación de las necesidades reales de los profesionales en formación.(42,43,44)

Análisis temático

Tema 1

El primer tema organizó el análisis en torno a la creciente integración de la psicología educativa y las ciencias de la salud en la educación médica. Este enfoque interdisciplinario surgió como respuesta a la necesidad de mejorar no solo la adquisición de conocimientos técnicos, sino también las habilidades blandas y el bienestar emocional de los estudiantes de medicina. Durante este periodo, los estudios reconocieron que los procesos psicológicos, como la motivación, la autorregulación y la gestión emocional, eran fundamentales para formar profesionales de la salud más competentes y resilientes.(45,46)

Uno de los hallazgos más relevantes fue el uso de teorías cognitivas y emocionales para diseñar estrategias de aprendizaje más efectivas. Un importante ejemplo fue el aprendizaje autorregulado, el cual constituye un concepto central en la psicología educativa y que fue empleado en investigaciones aplicadas para ayudar a los estudiantes a planificar, monitorear y evaluar su propio progreso académico. De acuerdo con la literatura examinada, las estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en la autorregulación mejoran el rendimiento en exámenes y prácticas clínicas, a la vez que contribuyen a desarrollar habilidades metacognitivas esenciales para el futuro ejercicio profesional.(47)

Por otro lado, se apreció una creciente inclinación hacia la importancia de implementar programas basados en la gestión de las vivencias negativas (estrés, depresión, ansiedad). De acuerdo con los códigos directos y el análisis final realizado, estos programas mostraron resultados considerables al reducir el agotamiento emocional y mejorar la satisfacción de los estudiantes con su formación.(48)

Otro aspecto clave fue la incorporación de enfoques psicológicos para entender cómo los estudiantes procesan la información en entornos clínicos complejos. Si bien estos estudios se anclan en representaciones más apegadas al modelo biomédico de enseñanza, sus planteamientos sobre los modelos de memoria y atención evidenciaron avances en el diseño de métodos y espacios de aprendizaje que faciliten la retención y aplicación de conocimientos en situaciones reales. Este es un hallazgo fundamental, pues recalca la relevancia de adaptar las estrategias pedagógicas a las necesidades cognitivas y emocionales de los estudiantes, lo que se adscribe en la cada vez más visible línea de la formación personalizada y efectiva.(49,50)

Por último, se identificaron desafíos específicos de la educación médica, como la comunicación médico-paciente y la toma de decisiones bajo presión, cuyo abordaje se ha beneficiado de la combinación de fundamentos psicológicos y conocimientos clínicos.(51,52) Entre las líneas más recientes y cuyo futuro parece promisorio, destacaron el desarrollo de simulaciones y talleres para preparar a los estudiantes en el manejo de situaciones psicológicamente demandantes.

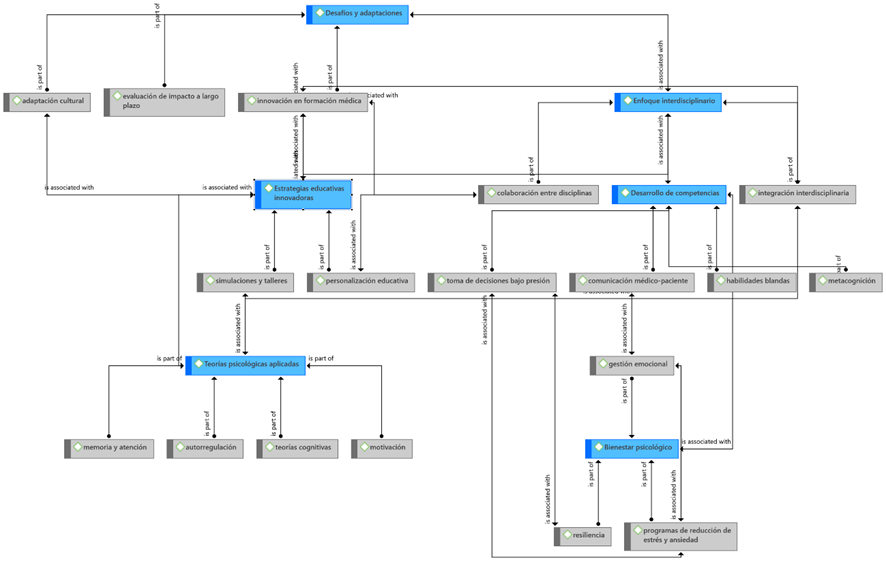

La síntesis de este tema reflejó un cambio paradigmático en la educación médica, donde la psicología educativa parece experimentar transición desde ser un complemento o recurso auxiliar, a convertirse en un pilar fundamental del desempeño profesional futuro. Sin embargo, aunque los resultados fueron prometedores, aún existe la necesidad de explorar cómo estas estrategias pueden adaptarse a diferentes contextos culturales y sistemas educativos, así como evaluar su impacto a largo plazo en la práctica profesional. En tanto esta línea de investigación apunta a una vigencia sostenida y representa una oportunidad para la innovación en la formación de los profesionales de la salud, la figura 1 muestra las seis categorías fundamentales del tema 1, sus códigos y relaciones.

Figura 1. Representación del tema 1: Integración de la psicología educativa y las ciencias de la salud en la educación médica

Tema 2

El segundo tema organizó los códigos específicos del uso de estrategias basadas en teorías cognitivas y afectivas para mejorar el rendimiento académico y la resiliencia de los estudiantes de medicina. Este tema permitió delimitar al interno de los corpus los argumentos y propuestas dirigidos a afrontar los desafíos únicos que enfrentan los futuros profesionales de la salud. Sin que perdiesen los sustentos originales, estas adaptaciones se dirigieron a la gestión de cargas académicas intensas, jornadas demandantes de práctica clínica y el afrontamiento de situaciones que exigen una adecuada regulación emocional.

El aprendizaje autorregulado constituyó uno de los conceptos clave observados, especialmente vinculado a la implementación de programas para incentivar el establecimiento de metas claras, la organización eficiente del tiempo de estudio en relación al balance de otras áreas, así como la reflexión activa sobre el progreso. Los resultados sugieren la presencia de una correlación positiva entre el desarrollo de habilidades de autorregulación y el rendimiento académico.(53,54)

Además, el análisis de la co-ocurrencia y la triangulación de fuentes mostró que también fomentan una mejor adaptación a los desafíos de la práctica clínica, promueven comportamientos proactivos en buscar retroalimentación y la corrección de errores. En este sentido, es vital mencionar que, incluso en artículos con enfoques cognitivistas y orientados al rendimiento, se pudo apreciar la creciente importancia atribuida a la contribución de estas iniciativas al crecimiento profesional de los estudiantes.

De manera similar a lo encontrado en el tema 1, la gestión del estrés y la ansiedad se convirtió en un área de interés prioritario en la introducción de estrategias innovadoras. Este interés transversal estuvo dado por el alto índice de agotamiento emocional y el aumento de la prevalencia del síndrome de burnout entre los estudiantes y profesionales de la medicina. Al analizar específicamente los diseños, en los estudios analizados se implementaron intervenciones basadas en mindfulness, la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento en relajación.(55,56)

Los resultados analizados sugieren que estas estrategias ayudaron a reducir los niveles de estrés, fortalecen la salud mental y preparan a los estudiantes para abordar de forma consciente su bienestar psicológico. Según se pudo contrastar en la triangulación, múltiples estudios reportaron que los participantes en estos programas desarrollaron su capacidad para manejar situaciones estresantes como exámenes de alto impacto, interacciones difíciles con pacientes y cuidadores, coordinación de procesos y otros escenarios con una alta carga vivencial.

Precisamente, en este tema se identificó una exploración creciente de la relación entre emociones, aprendizaje y desempeño clínico. Los estudios indican que las emociones positivas tienden a relacionarse con una mejor retención de la información y con una mayor creatividad en la resolución de problemas. Por el contrario, las emociones negativas como el miedo al fracaso y las vivencias ansioso-depresivas interfieren con los procesos atencionales y disminuyen la capacidad para tomar decisiones efectivas. Estos hallazgos sugieren que la integración de principios psicoeducativos en el diseño de entornos de aprendizaje podría fomentar un clima emocional positivo, de ahí que al interno de las estrategias se observó una mayor incorporación de actividades que promovieran la motivación intrínseca y la confianza en sí mismos.

A pesar de los avances, este tema también reveló desafíos puntuales, principalmente relacionados con que la implementación de estas estrategias requería una formación adicional para los docentes médicos, quienes no siempre cuentan con las herramientas necesarias para integrar la psicoeducación en sus procesos de enseñanza.(57,58,59) Además, se identificó la necesidad de personalizar estas intervenciones para adaptarlas a las necesidades individuales de los estudiantes, ya que la respuesta individual difiere ante las mismas técnicas en función de complejas configuraciones de factores biopsicosociales.

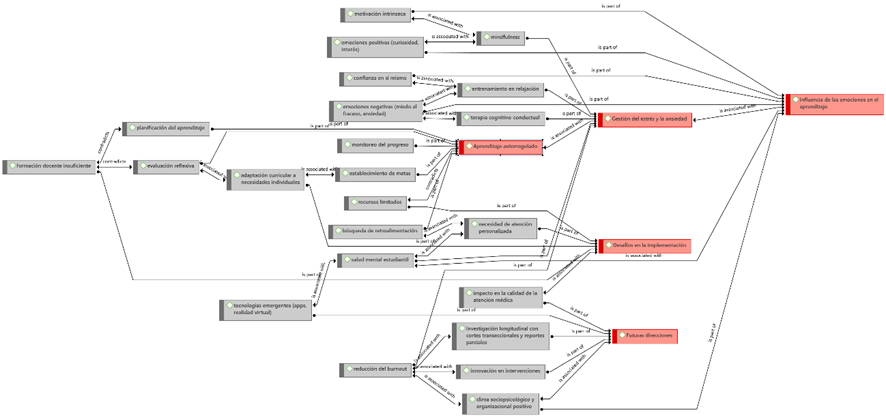

Por último, se identificó que las investigaciones futuras deben dirigirse a explorar cómo combinar estas estrategias con tecnologías emergentes como las aplicaciones móviles, el metaverso y las plataformas de realidad virtual, en tanto la transformación digital facilitaría que estas fueran más efectivas.(60,61,62,63,64,65) Asimismo, es preciso estudiar cómo estas intervenciones impactan en el rendimiento académico y en la calidad de la atención que los futuros profesionales brindan a sus pacientes. En definitiva, este tema subrayó la importancia de abordar la educación médica desde una perspectiva integral que considere el desarrollo sociopsicológico del personal asistencial. En la figura 2 se puede examinar la matriz de categorías, códigos y relaciones de este tema.

Entre las brechas identificadas, destacan la ausencia de consenso en la medición de la efectividad de estas colaboraciones y la escasa exploración del potencial de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la realidad virtual, para potenciar el aprendizaje interdisciplinario. Estas brechas representan oportunidades para futuras investigaciones, centradas en modelos escalables y evaluaciones de impacto a largo plazo.

En definitiva, la colaboración interdisciplinaria entre la psicología educativa y las ciencias de la salud es una plataforma valiosa para la formación médica integral. Sin embargo, se requiere abordar las brechas existentes y fomentar un diálogo continuo entre disciplinas, con el fin de formar profesionales más competentes y resilientes, así como promover una práctica médica más humana y efectiva.

Figura 2. Representación del tema 2: Uso de estrategias basadas en teorías cognitivas y emocionales para mejorar el rendimiento académico y la resiliencia en estudiantes de medicina

Tema 3

El tercer tema organizó los códigos relacionados con el diseño de entornos de aprendizaje colaborativo para fomentar la interacción entre disciplinas, particularmente entre la psicología educativa y las ciencias de la salud. Este enfoque, aunque no se limitó exclusivamente a principios y teorías de la psicología educativa, buscó superar los límites tradicionales de la educación médica. Las categorías principales identificadas mostraron una creciente promoción de la integración de conocimientos y habilidades de diferentes áreas para abordar desafíos complejos en la formación de profesionales de la salud.(66,67)

Una de las tendencias clave identificadas fue un aumento en la creación de equipos interdisciplinarios compuestos por educadores médicos, psicólogos, especialistas en ciencias de la salud y, en algunos casos, incluso estudiantes. Las propuestas estudiadas mostraron diseños pensados para desarrollar metodologías de enseñanza de manera conjunta. Estos diseños combinan principios operativos dirigidos a la transmisión de conocimientos técnicos en contextos que faciliten el desarrollo de habilidades transversales, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la toma de decisiones bajo presión.(68,69) Una de las tipologías más empleadas y utilizadas en las referencias fue el diseño de simulaciones clínicas, donde se observó que los estudiantes debían colaborar con profesionales de otras disciplinas para resolver casos crecientemente complejos, hecho argumentado por múltiples estudios en función de la experiencia de primera mano en cuanto a la importancia de la interdisciplinariedad en la práctica médica real.

Uno de los hallazgos más significativos en este tema fue que los entornos colaborativos mejoraron la capacidad de los estudiantes para entender y aplicar conceptos desde múltiples perspectivas.(70) Al interactuar con psicólogos, los estudiantes de medicina adquirieron herramientas para comprender mejor las emociones y comportamientos de los pacientes, lo que enriqueció su capacidad para establecer relaciones terapéuticas efectivas. Por otro lado, los estudios sugieren que los profesionales de la psicología, incluso sin especialización en el área educativa, podrían beneficiarse de una comprensión más amplia de las demandas específicas del entorno clínico para adaptar sus enfoques teóricos a las necesidades prácticas de la educación médica.(71)

Además, las fuentes señalan que estos entornos fomentan una cultura de aprendizaje más inclusiva y participativa.(72) De forma específica, la introducción de relaciones de mentoría y tutoría favorece que los estudiantes no solo aprendan de los docentes, sino de sus pares. Las técnicas más empleadas en la operacionalización fueron las discusiones grupales, los proyectos colaborativos y la retroalimentación entre compañeros. Un hallazgo crítico es que este enfoque promovió de forma efectiva habilidades socioemocionales como la empatía, la escucha activa y la resolución de conflictos.

Sin embargo, la implementación de estos entornos presentó desafíos relacionados con dificultades en la coordinación entre profesionales de diferentes disciplinas, debido a diferencias en terminología, metodologías y prioridades. Además, se identificó que la falta de tiempo y recursos podía limitar la capacidad de los docentes para diseñar y mantener estos entornos de manera efectiva.(73)

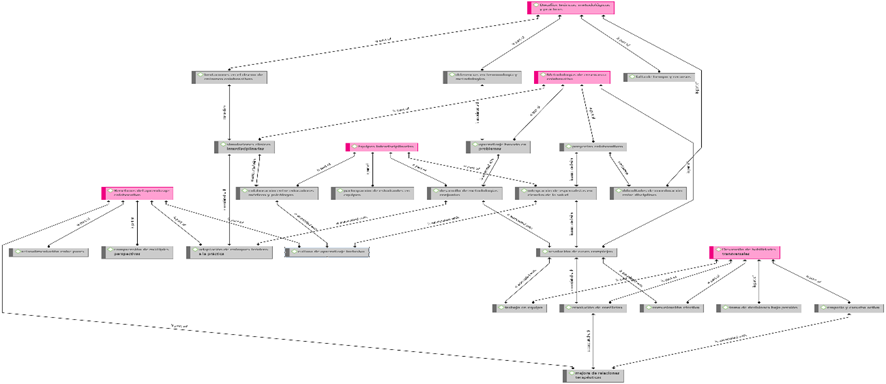

Futuras investigaciones podrían explorar cómo estos entornos colaborativos pueden integrarse en la adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial o la realidad virtual, para potenciar la interacción entre disciplinas.(74) Además, sería valioso estudiar el impacto a largo plazo de estas metodologías en la práctica profesional, evaluando si los estudiantes que participaron en estos entornos muestran una mayor capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios y abordar problemas complejos en su vida laboral.(75) En síntesis, la colaboración entre la psicología educativa y las ciencias de la salud constituye un importante espacio interdisciplinar para fundamentar las bases de una práctica médica más humana, efectiva y colaborativa.(76) En la figura 3 se muestra la matriz correspondiente al tema.

Figura 3. Representación del tema 3: Diseño de entornos de aprendizaje colaborativo e interdisciplinario en la educación médica

CONCLUSIONES

La revisión semi-sistemática realizada reveló tendencias, brechas y oportunidades clave. En primer lugar, se concluye que la integración de perspectivas psicológicas en la formación médica enriquece el aprendizaje y a la vez prepara a los estudiantes para los desafíos complejos de la práctica clínica. En segundo lugar, se destacó el impacto positivo de estrategias basadas en teorías psicoeducativas en el rendimiento académico y la resiliencia de los estudiantes. Sin embargo, la falta de evaluaciones a largo plazo limita la comprensión de su influencia en el desempeño clínico futuro. Además, el diseño de entornos de aprendizaje colaborativo emergió como una tendencia prometedora, fomentando habilidades transversales como la comunicación efectiva y la toma de decisiones bajo presión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Xu M, Luo Y, Zhang Y, Xia R, Qian H, Zou X. Game-based learning in medical education. Frontiers in Public Health. 2023;11:1113682. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1113682

2. Sanabria Martínez MJ. Construir nuevos espacios sostenibles respetando la diversidad cultural desde el nivel local. Región Científica. 2022;1(1):20222. https://doi.org/10.58763/rc20222

3. Chan KS, Zary N. Applications and Challenges of Implementing Artificial Intelligence in Medical Education: Integrative Review. JMIR Medical Education. 2019;5(1):e13930. https://doi.org/10.2196/13930

4. Han ER, Yeo S, Kim MJ, Lee YH, Park KH, Roh H. Medical education trends for future physicians in the era of advanced technology and artificial intelligence: an integrative review. BMC Medical Education. 2019;19(1):460. https://doi.org/10.1186/s12909-019-1891-5

5. Masud T, Ogliari G, Lunt E, Blundell A, Gordon AL, Roller-Wirnsberger R, et al. A scoping review of the changing landscape of geriatric medicine in undergraduate medical education: curricula, topics and teaching methods. European Geriatric Medicine. 2022;13(3):513–28. https://doi.org/10.1007/s41999-021-00595-0

6. Doukas DJ, Ozar DT, Darragh M, De Groot JM, Carter BS, Stout N. Virtue and care ethics & humanism in medical education: a scoping review. BMC Medical Education. 2022;22(1):131. https://doi.org/10.1186/s12909-021-03051-6

7. Gonzalez-Argote J, Lepez CO, Castillo-Gonzalez W, Bonardi MC, Cano CAG, Vitón-Castillo AA. Use of real-time graphics in health education: A systematic review. EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology. 2023;9(1). https://doi.org/10.4108/eetpht.v9i.3209

8. Doobay-Persaud A, Adler MD, Bartell TR, Sheneman NE, Martinez MD, Mangold KA, et al. Teaching the Social Determinants of Health in Undergraduate Medical Education: a Scoping Review. Journal of General Internal Medicine. 2019;34(5):720–30. https://doi.org/10.1007/s11606-019-04876-0

9. Rabinowitz DG. On the arts and humanities in medical education. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine. 2021;16(1):4. https://doi.org/10.1186/s13010-021-00102-0

10. Wald HS, McFarland J, Markovina I. Medical humanities in medical education and practice. Medical Teacher. 2019;41(5):492–6. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0142159X.2018.1497151

11. Ruiz Díaz De Salvioni VV. Estrategias innovadoras para un aprendizaje continuo y efectivo durante emergencias sanitarias en Ciudad del Este. Región Científica. 2023;2(1):202338. https://doi.org/10.58763/rc202338

12. Schmidt HG, Mamede S. How cognitive psychology changed the face of medical education research. Advances in Health Sciences Education. 2020;25(5):1025–43. https://doi.org/10.1007/s10459-020-10011-0

13. Ganotice FA, Chan KMK, Chan SL, Chan SSC, Fan KKH, Lam MPS, et al. Applying motivational framework in medical education: a self-determination theory perspectives. Medical Education Online. 2023;28(1):2178873. https://doi.org/10.1080/10872981.2023.2178873

14. Wu H, Li S, Zheng J, Guo J. Medical students’ motivation and academic performance: the mediating roles of self-efficacy and learning engagement. Medical Education Online. 2020;25(1):1742964. https://doi.org/10.1080/10872981.2020.1742964

15. Arroix Jiménez T, Sánchez Castillo V, Colala Troya AL, Pérez Gamboa AJ. The use of methods in teaching History: a mixed exploratory study at the Ciego de Ávila University, Cuba. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2023;2:529. https://doi.org/10.56294/sctconf2023529

16. Sarkis AS, Hallit S, Hajj A, Kechichian A, Karam Sarkis D, Sarkis A, et al. Lebanese students’ motivation in medical school: does it change throughout the years? A cross-sectional study. BMC Medical Education. 2020;20(1):94. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02011-w

17. Gómez Cano CA. Ingreso, permanencia y estrategias para el fomento de los Semilleros de Investigación en una IES de Colombia. Región Científica. 2022;1(1):20226. https://doi.org/10.58763/rc20226

18. Milota MM, Van Thiel GJMW, Van Delden JJM. Narrative medicine as a medical education tool: A systematic review. Medical Teacher. 2019;41(7):802–10. https://doi.org/10.1080/0142159X.2019.1584274

19. Tavakoly Sany SB, Behzhad F, Ferns G, Peyman N. Communication skills training for physicians improves health literacy and medical outcomes among patients with hypertension: a randomized controlled trial. BMC Health Services Research. 2020;20(1):60. https://doi.org/10.1186/s12913-020-4901-8

20. Dhar P, Rocks T, Samarasinghe RM, Stephenson G, Smith C. Augmented reality in medical education: students’ experiences and learning outcomes. Medical Education Online. 2021;26(1):1953953. https://doi.org/10.1080/10872981.2021.1953953

21. Buja LM. Medical education today: all that glitters is not gold. BMC Medical Education. 2019;19(1):110. https://doi.org/10.1186/s12909-019-1535-9

22. Castillo VS, Cano CAG, Gonzalez-Argote J. Telemedicine and mHealth Applications for Health Monitoring in Rural Communities in Colombia: A Systematic Review. EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology. 2023;9(1). https://doi.org/10.4108/eetpht.9.3400

23. Tsuei SHT, Lee D, Ho C, Regehr G, Nimmon L. Exploring the Construct of Psychological Safety in Medical Education. Academic Medicine. 2019;94(11S):S28–35. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002897

24. Patel S, Pelletier-Bui A, Smith S, Roberts MB, Kilgannon H, Trzeciak S, et al. Curricula for empathy and compassion training in medical education: A systematic review. Lamm C, editor. PLoS ONE. 2019;14(8):e0221412. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221412

25. Burgener AM. Enhancing Communication to Improve Patient Safety and to Increase Patient Satisfaction. The Health Care Manager. 2020;39(3):128–32. https://doi.org/10.1097/HCM.0000000000000298

26. Borges Machín AY, González Bravo YL. Educación comunitaria para un envejecimiento activo: experiencia en construcción desde el autodesarrollo. Región Científica. 2022;1(1):202213. https://doi.org/10.58763/rc202213

27. Ashokka B, Ong SY, Tay KH, Loh NHW, Gee CF, Samarasekera DD. Coordinated responses of academic medical centres to pandemics: Sustaining medical education during COVID-19. Medical Teacher. 2020;42(7):762–71. https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1757634

28. Emanuel EJ. The Inevitable Reimagining of Medical Education. JAMA. 2020;323(12):1127. https://doi.org/10.1001/jama.2020.1227

29. De La Croix A, Veen M. The reflective zombie: Problematizing the conceptual framework of reflection in medical education. Perspectives on Medical Education. 2018;7(6):394–400. https://doi.org/10.1007/s40037-018-0479-9

30. Abd-alrazaq A, AlSaad R, Alhuwail D, Ahmed A, Healy PM, Latifi S, et al. Large Language Models in Medical Education: Opportunities, Challenges, and Future Directions. JMIR Medical Education. 2023;9:e48291. https://doi.org/10.2196/48291

31. Pottle J. Virtual reality and the transformation of medical education. Future Healthcare Journal. 2019;6(3):181–5. https://doi.org/10.7861/fhj.2019-0036

32. Ricardo Jiménez LS. Dimensiones de emprendimiento: Relación educativa. El caso del programa cumbre. Región Científica. 2022;1(1):202210. https://doi.org/10.58763/rc202210

33. Thibault GE. Humanism in Medicine: What Does It Mean and Why Is It More Important Than Ever? Academic Medicine. 2019;94(8):1074–7. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002796

34. Rattani A, Kaakour D, Syed RH, Kaakour AH. Changing the channel on medical ethics education: systematic review and qualitative analysis of didactic-icebreakers in medical ethics and professionalism teaching. Monash Bioethics Review. 2021;39(1):125–40. https://doi.org/10.1007/s40592-020-00120-2

35. Valencia Celis AU, Rosas Patiño G, Sánchez Castillo V. Conceptual approaches for the construction of a knowledge management model in eco-scientific education. Bibliotecas Anales de Investigación. 2023;19(3):1. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85191579365&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=112b628b08c617b703f5b036ed86dbbe&sot=a&sdt=a&s=AU-ID%2858502591000%29+AND+PUBYEAR+IS+2023&sl=38&sessionSearchId=112b628b08c617b703f5b036ed86dbbe&relpos=1

36. Shamim MS, Torda A, Baig LA, Zubairi N, Balasooriya C. Systematic development and refinement of a contextually relevant strategy for undergraduate medical ethics education: a qualitative study. BMC Medical Education. 2021;21(1):9. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02425-6

37. Hill MR, Goicochea S, Merlo LJ. In their own words: stressors facing medical students in the millennial generation. Medical Education Online. 2018;23(1):1530558. https://doi.org/10.1080/10872981.2018.1530558

38. Gómez Cano CA, Sánchez Castillo V, Ballen Losada Y, Bermudez Monje MA. Análisis de los riesgos asociados a la prestación de servicios en sala de enfermedades respiratorias durante la pandemia COVID-19 en el Hospital María Inmaculada. Salud, Ciencia y Tecnología. 2022;123. https://doi.org/10.56294/saludcyt2022123

39. Yusoff MSB, Hadie SNH, Yasin MAM. The roles of emotional intelligence, neuroticism, and academic stress on the relationship between psychological distress and burnout in medical students. BMC Medical Education. 2021;21(1):293. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02733-5

40. Rubanovich CK, Cheung C, Mandel J, Bloss CS. Physician preparedness for big genomic data: a review of genomic medicine education initiatives in the United States. Human Molecular Genetics. 2018;27(R2):R250–8. https://doi.org/10.1093/hmg/ddy170

41. Neufeld A, Malin G. Exploring the relationship between medical student basic psychological need satisfaction, resilience, and well-being: a quantitative study. BMC Medical Education. 2019;19(1):405. https://doi.org/10.1186/s12909-019-1847-9

42. Machuca-Contreras F, Canova-Barrios C, Castro MF. Una aproximación a los conceptos de innovación radical, incremental y disruptiva en las organizaciones. Región Científica. 2023;2(1):202324. https://doi.org/10.58763/rc202324

43. Herrera-Aliaga E, Estrada LD. Trends and Innovations of Simulation for Twenty First Century Medical Education. Frontiers in Public Health. 2022;10:619769. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.619769

44. Tan CJW, Cai C, Ithnin F, Lew E. Challenges and innovations in undergraduate medical education during the COVID-19 pandemic – A systematic review. The Asia Pacific Scholar. 2022;7(3):1–9. https://doi.org/10.29060/TAPS.2022-7-3/OA2722

45. Van Houten-Schat MA, Berkhout JJ, Van Dijk N, Endedijk MD, Jaarsma ADC, Diemers AD. Self-regulated learning in the clinical context: a systematic review. Medical Education. 2018;52(10):1008–15. https://doi.org/10.1111/medu.13615

46. Kaufman DM. Teaching and Learning in Medical Education: How Theory can Inform Practice. En: Swanwick T, Forrest K, O’Brien BC, editores. Understanding Medical Education. 1a ed. Wiley; 2018. p. 37–69. https://doi.org/10.1002/9781119373780.ch4

47. Hayat AA, Shateri K, Amini M, Shokrpour N. Relationships between academic self-efficacy, learning-related emotions, and metacognitive learning strategies with academic performance in medical students: a structural equation model. BMC Medical Education. 2020;20(1):76. https://doi.org/10.1186/s12909-020-01995-9

48. Papapanou M, Routsi E, Tsamakis K, Fotis L, Marinos G, Lidoriki I, et al. Medical education challenges and innovations during COVID-19 pandemic. Postgraduate Medical Journal. 2022;98(1159):321–7. https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2021-140032

49. Mangione S, Chakraborti C, Staltari G, Harrison R, Tunkel AR, Liou KT, et al. Medical Students’ Exposure to the Humanities Correlates with Positive Personal Qualities and Reduced Burnout: A Multi-Institutional U.S. Survey. Journal of General Internal Medicine. 2018;33(5):628–34. https://doi.org/10.1007/s11606-017-4275-8

50. Baniasadi T, Ayyoubzadeh SM, Mohammadzadeh N. Challenges and Practical Considerations in Applying Virtual Reality in Medical Education and Treatment. Oman Medical Journal. 2020;35(3):e125–e125. https://doi.org/10.5001/omj.2020.43

51. Rana W, Mukhtar S, Mukhtar S. Mental health of medical workers in Pakistan during the pandemic COVID-19 outbreak. Asian Journal of Psychiatry. 2020;51:102080. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102080

52. Légaré F, Adekpedjou R, Stacey D, Turcotte S, Kryworuchko J, Graham ID, et al. Interventions for increasing the use of shared decision making by healthcare professionals. Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group, editor. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018;2018(7). https://doi.org/10.1002/14651858.CD006732.pub4

53. Chang C, Colón-Berlingeri M, Mavis B, Laird-Fick HS, Parker C, Solomon D. Medical Student Progress Examination Performance and Its Relationship With Metacognition, Critical Thinking, and Self-Regulated Learning Strategies. Academic Medicine. 2021;96(2):278–84. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003766

54. Matcha W, Uzir NA, Gasevic D, Pardo A. A Systematic Review of Empirical Studies on Learning Analytics Dashboards: A Self-Regulated Learning Perspective. IEEE Trans Learning Technol. 2020;13(2):226–45. https://doi.org/10.1109/TLT.2019.2916802

55. Daya Z, Hearn JH. Mindfulness interventions in medical education: A systematic review of their impact on medical student stress, depression, fatigue and burnout. Medical Teacher. 2018;40(2):146–53. https://doi.org/10.1080/0142159X.2017.1394999

56. DeMauro AA, Jennings PA, Cunningham T, Fontaine D, Park H, Sheras PL. Mindfulness and Caring in Professional Practice: an Interdisciplinary Review of Qualitative Research. Mindfulness. 2019;10(10):1969–84. https://doi.org/10.1007/s12671-019-01186-8

57. Álvarez Contreras DE, Díaz Pérez CM, Herazo Morales R. Factores académicos asociados al proceso de investigación formativa en las instituciones educativas del sector oficial de Sincelejo, Sucre. Región Científica. 2023;2(1):202319. https://doi.org/10.58763/rc202319

58. Gaur U, Majumder MAA, Sa B, Sarkar S, Williams A, Singh K. Challenges and Opportunities of Preclinical Medical Education: COVID-19 Crisis and Beyond. SN Compr Clin Med. 2020;2(11):1992–7. https://doi.org/10.1007/s42399-020-00528-1

59. Alsoufi A, Alsuyihili A, Msherghi A, Elhadi A, Atiyah H, Ashini A, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on medical education: Medical students’ knowledge, attitudes, and practices regarding electronic learning. Kotozaki Y, editor. PLoS ONE. 2020;15(11):e0242905. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242905

60. Miranda Larroza MM, Sanabria Zotelo ME. Estrategias didácticas en plataformas educativas: experiencia de docentes de Licenciatura en Administración en universidad pública de Paraguay. Región Científica. 2023;2(1):202330. https://doi.org/10.58763/rc202330

61. Ahuja AS, Polascik BW, Doddapaneni D, Byrnes ES, Sridhar J. The digital metaverse: Applications in artificial intelligence, medical education, and integrative health. Integrative Medicine Research. 2023;12(1):100917. https://doi.org/10.1016/j.imr.2022.100917

62. Bracq MS, Michinov E, Jannin P. Virtual Reality Simulation in Nontechnical Skills Training for Healthcare Professionals: A Systematic Review. Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare. 2019;14(3):188–94. https://doi.org/10.1097/SIH.0000000000000347

63. Barteit S, Guzek D, Jahn A, Bärnighausen T, Jorge MM, Neuhann F. Evaluation of e-learning for medical education in low- and middle-income countries: A systematic review. Computers & Education. 2020;145:103726. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103726

64. Coyne E, Rands H, Frommolt V, Kain V, Plugge M, Mitchell M. Investigation of blended learning video resources to teach health students clinical skills: An integrative review. Nurse Education Today. 2018;63:101–7. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.01.021

65. Jiménez Gómez JL, Carmona Suarez EJ. Construcción del pensamiento computacional mediante la incorporación de la educación STEM en el currículo de secundaria del departamento del Quindío (Colombia). Región Científica. 2023;2(1):202326. https://doi.org/10.58763/rc202326

66. Liao HC, Wang Y huei. Storytelling in Medical Education: Narrative Medicine as a Resource for Interdisciplinary Collaboration. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(4):1135. https://doi.org/10.3390/ijerph17041135

67. White-Davis T, Edgoose J, Brown Speights JS, Fraser K, Ring JM, Guh J, et al. Addressing Racism in Medical Education: An Interactive Training Module. Family Medicine. 2018;50(5):364–8. https://doi.org/10.22454/FamMed.2018.875510

68. Guraya SY, Barr H. The effectiveness of interprofessional education in healthcare: A systematic review and meta‐analysis. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2018;34(3):160–5. https://doi.org/10.1016/j.kjms.2017.12.009

69. Hilburg R, Patel N, Ambruso S, Biewald MA, Farouk SS. Medical Education During the Coronavirus Disease-2019 Pandemic: Learning From a Distance. Advances in Chronic Kidney Disease. 2020;27(5):412–7. https://doi.org/10.1053/j.ackd.2020.05.017

70. Low XM, Horrigan D, Brewster DJ. The effects of team-training in intensive care medicine: A narrative review. Journal of Critical Care. 2018;48:283–9. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2018.09.015

71. Jacob R, Li T yan, Martin Z, Burren A, Watson P, Kant R, et al. Taking care of our future doctors: a service evaluation of a medical student mental health service. BMC Medical Education. 2020;20(1):172. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02075-8

72. Latif M, Hussain I, Saeed R, Qureshi M, Maqsood U. Use of Smart Phones and Social Media in Medical Education: Trends, Advantages, Challenges and Barriers. Acta Informatica Medica. 2019;27(2):133. https://doi.org/10.5455/aim.2019.27.133-138

73. O’Doherty D, Dromey M, Lougheed J, Hannigan A, Last J, McGrath D. Barriers and solutions to online learning in medical education – an integrative review. BMC Medical Education. 2018;18(1):130. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1240-0

74. Castillo-Gonzalez W, Piñera-Castro HJ, Vitón-Castillo AA, Lepez CO, Gonzalez-Argote J, Bonardi MC, et al. The 100 most cited articles on wearable technology in the area of Medical Informatics: A bibliometric analysis using Web of Science. EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology. 2022;8(5):e5–e5. https://doi.org/10.4108/eetpht.v8i5.3171

75. Sánchez Suárez Y, Marqués León M, Hernández Nariño A, Suárez Pérez MM. Metodología para el diagnóstico de la gestión de trayectorias de pacientes en hospitales. Región Científica. 2023;2(2):2023115. https://doi.org/10.58763/rc2023115

76. Sánchez Suárez Y, Pérez Gamboa AJ, Hernández Nariño A, Díaz-Chieng LY, Marqués León M, Pancorbo Sandoval JA, et al. Hospital culture and social responsibility: a mixed study of the main lines for its development. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2023;2:451. https://doi.org/10.56294/sctconf2023451

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Curación de datos: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Análisis formal: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Investigación: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Metodología: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Administración del proyecto: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Recursos: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Software: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Supervisión: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Validación: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Visualización: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Redacción – borrador original: Alfredo Javier Pérez Gamboa.

Redacción – revisión y edición: Alfredo Javier Pérez Gamboa.