doi: 10.56294/mw2024440

REVISIÓN

Updating of the conceptual framework related to blood transfusion

Aspectos éticos y regulatorios relacionados con la transfusión sanguínea

Elena López González1 ![]() *, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta1

*, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta1 ![]() *, Anadely Gámez Pérez1

*, Anadely Gámez Pérez1 ![]() *, Lázaro Silva Ramos1

*, Lázaro Silva Ramos1 ![]() *, Catherine Milagros Fajardo Borges2

*, Catherine Milagros Fajardo Borges2 ![]() *, Joaquín Ernesto Laureiro González3

*, Joaquín Ernesto Laureiro González3 ![]() *

*

1Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa, Hospital General Docente “Comandante Pinares”. San Cristóbal. Artemisa, Cuba.

2Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa, Filial de Ciencias Médicas Manuel Piti Fajardo, Departamento de Posgrado e Investigaciones. Artemisa, Cuba.

3Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa. Artemisa, Cuba.

Citar como: López González E, Rodríguez Orta C de los Ángeles, Gámez Pérez A, Silva Ramos L, Fajardo Borges CM, Laureiro González JE. Updating of the conceptual framework related to blood transfusion. Seminars in Medical Writing and Education. 2024; 3:440. https://doi.org/10.56294/mw2024440

Enviado: 09-08-2023 Revisado: 11-11-2023 Aceptado: 13-03-2024 Publicado: 14-03-2024

Editor: PhD.

Prof. Estela Morales Peralta ![]()

Autor para la correspondencia: Elena López González *

ABSTRACT

Introduction: the practice of transfusions dates back to 1492, in 1900 the ABO system was discovered, and in 1911 the doors to true blood therapy were opened. Currently, the practice of this procedure requires taking into account a group of conditions in blood banks, regarding blood donations, the processing and conservation of blood and its derivatives before being transfused.

Objective: describe the ethical and regulatory aspects related to blood transfusion.

Method: compiled information from literature published in recognized scientific databases such as Google Scholar, Redalyc, SciELO, Ebook Central, Scopus, Dspace. Includes scientific articles or books published from 2019 to the present. In the process of transfusion medicine, various processes and their conditions were observed based on the quality and improvement of this practice.

Results: once the act of transfusion is performed, the occurrence of adverse reactions to the transfusion must be observed, as established by hemovigilance programs. It was recommended to use the transfusion committee as a fundamental tool to achieve a balance between the benefits and risks of transfusions, and thus achieve greater blood safety, minimize transfusion errors, and raise quality, complying with the indicators established for health centers related to this practice.

Conclusions: the bibliographic review managed to compile the most up-to-date characteristics of the ethical and regulatory aspects related to blood transfusion, for the best professional and technical performance of doctors and students.

Keywords: Blood Therapy; Hemovigilance; Transfusion Committee.

RESUMEN

Introducción: la práctica de las transfusiones data de 1492, en 1900 se descubre el sistema ABO, y en 1911 se abrieron las puertas a una verdadera terapia sanguínea. En la actualidad en la práctica de este procedimiento exige tener en cuenta un grupo de condiciones en los bancos de sangre, respecto a las hemodonaciones, el procesamiento y conservación de la sangre y sus derivados antes de ser transfundidos.

Objetivo: describir los aspectos éticos y regulatorios relacionados con la transfusión sanguínea.

Método: recopiló información de literatura publicada en bases de datos científicas reconocidas como Google Scholar, Redalyc, SciELO, Ebook Central, Scopus, Dspace. Incluye artículos científicos o libros publicados desde 2019 a la actualidad. En el proceso de medicina transfusional se observaron diversos procesos y sus condiciones basado en la calidad y su mejoramiento de esta práctica.

Resultados: una vez que se realiza el acto de transfundir, debe observarse la ocurrencia de reacciones adversas a la transfusión, tal y como lo establecen los programas de hemovigilancia. Se recomendó utilizar el comité transfusional como herramienta fundamental para lograr equilibrar los beneficios y riesgos de las transfusiones, y así lograr mayor seguridad sanguínea, reducir al mínimo los errores en la transfusión, y elevar la calidad, cumplir con los indicadores establecidos para los centros de salud relacionados con esta práctica.

Conclusiones: la revisión bibliográfica logró realizar una recopilación de las características más actualizadas de los aspectos éticos y regulatorios relacionados con la transfusión sanguínea, para el mejor desempeño profesional y técnico de los médicos y estudiantes.

Palabras clave: Terapia Sanguínea; Hemovigilancia; Comité Transfusional.

INTRODUCCIÓN

La historia de la TS es tan antigua como la historia de las civilizaciones. Se encuentran en referencia desde el apogeo de los pueblos Egipto y Romanos, la sangre se administraba vía oral, se creía de esta manera se podía transmitir lo fortaleza y la juventud. Es conocida la transfusión que recibió el papa Inocencio III, en 1492, a quien le dieron de beber la sangre de dos jóvenes cuando él se hallaba envejecido y enfermo. Fallecieron desangrados los dos jóvenes donantes, y por supuesto también el paciente.(1)

Tiempo después se iniciaron las trasfusiones experimentales directas, entre animales. Se transfundía sangre de una especie a otra y en ocasiones entre las mismas especies, al observar buenos resultados de forma accidental algunos médicos intentaron transfundir sangre de animales en seres humanos. Todos estos experimentos produjeron tantos fracasos que en 1677 se prohibieron las transfusiones en Francia, Italia e Inglaterra.(1)

Al obstetra británico James Blundell a quien se atribuye la primera transfusión con sangre humana en 1818 en mujeres con hemorragias post parto al mejorar las técnicas y utilizar instrumentos más avanzados e insistir en el uso exclusivo de sangre humana.(1)

En el año 1900 se contestarían estas interrogantes, con el descubrimiento de Karl Landsteiner,(2) de los grupos sanguíneo sistema ABO. Apenas en 1911 se inició las prácticas de las pruebas cruzadas, abriéndose las puertas a la terapia sanguínea. En 1940 se descubre el sistema Rhesus y cada vez más se encuentran nuevos antígenos de superficie del eritrocito.(1)

Poco antes de la segunda guerra mundial se comienza a utilizar recipientes cerrados con anticoagulantes, para conservar la sangre, evitando la contaminación y preservándola con hielo. Es durante la guerra que se descubre la transmisión de hepatitis viral por medio de la transfusión, y por primera vez, en Alemania se fraccionó la sangre y se utilizó el plasma que podía ser conservado durante más tiempo para su administración en el campo de batalla. En la historia de la transfusión el uso de sangre ha sido necesidad indispensable para el tratamiento de casos cada vez más complejos y de mayor riesgo.(1)

Bancos de sangre (BS)

En 1949 Frederic Durán funda el primer BS.(1,3) Existen elementos básicos para conceptualizar un BS. Enumeran entre ellos el descubrimiento de los grupos sanguíneos, así como el desarrollo de las soluciones anticoagulantes necesarias para la colección de la sangre, el perfeccionamiento de los equipos de infusión de sangre como las bolsas plásticas con anticoagulantes y los equipos desechables que permiten la conservación de la sangre durante varias semanas en refrigeración, denominándose como una institución donde se colecta sangre, se producen los hemoderivados, además de regular y asegurar la transfusión de los mismos a los pacientes que lo necesiten.(4)

Un BS es una sección derivada de un laboratorio clínico donde se almacenan y procesan muestras sanguíneas extraídas de un donante, y son dirigidas a un paciente que requiera de estas. De una muestra sanguínea pueden ser extraídos plasma, eritrocitos, plaquetas etc. según sea el requerimiento biológico del paciente a transfusionar.(5)

Los bancos de sangre tienen como principio la obtención eficiente y oportuna de componentes sanguíneos inocuos y de calidad suficiente. Uno de sus objetivos debe ser el adecuado aseguramiento de todos los procesos para la obtención de componentes sanguíneos que permita ofrecer un alto grado de seguridad tanto al donante y al receptor (paciente) como al personal del banco de sangre, con la minimización de los riesgos de la exposición a sangre humana. Los componentes sanguíneos deben mantener su integridad biológica y su esterilidad durante su procesamiento hasta su transfusión.(6)

Dentro de sus funciones están la captación, registro, selección, retención, educación de los donantes; y la extracción de sangre, separación en componentes, análisis inmunohematológicos y serológicos, almacenamiento y distribución.( 6)

Donación de sangre

Una donación de sangre es un proceso por el cual un donante está dispuesto a dejarse extraer sangre (donar sangre) que se almacenará en un BS. Luego esta unidad de sangre donada servirá para la TS y productos sanguíneos. La donación de sangre constituye un suceso altruista y necesario para la salud global. La donación sanguínea o hemodonación es un servicio gratuito, responsable, y voluntario. Es un acto de generosidad, pero de ninguna manera será un acto obligatorio o remunerado.(7)

La OMS recomienda que se recolecte el 100 % de sangre de donantes voluntarios no remunerados, lo cual es primordial para lograr un suministro de sangre segura y confiable.(8) La donación de sangre es una acción que para ser segura debe ser con prioridad altruista, debido a que cuando las personas acuden de manera voluntaria para donar su sangre tienen cierta certeza de que se encuentran sanos y cumplen con los requisitos solicitados por las unidades de transfusión sanguínea. A diferencia de aquellos que realizan la donación por reposición o remuneración, ya que existe el gran riesgo de omitir o negar información importante sobre su estado de salud con el objetivo de no ser rechazados y recibir el pago o cubrir la sangre que algún familiar recibió en una unidad médica.(9)

Los principios éticos siempre han estado presentes en la colección, el procesamiento y la transfusión de la sangre y sus componentes. De manera general estos están orientados a la protección del donante y del receptor de sangre.(4)

DESARROLLO

La sociedad internacional de transfusión de sangre elaboró el código de ética para la donación y transfusión de sangre en el año 1980, que fue aprobado por la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1989. La donación de sangre voluntaria no es un simple lujo idealista, es una cuestión primordial de ética. Por este motivo, en consenso se ratificaron los principios éticos de voluntariedad, anonimato y altruismo del donante de sangre. El desempeño de la actividad de los BS requiere de forma vital para su éxito de la aplicación correcta y oportuna de los principios de la bioética.(10)

La donación voluntaria es una acción desprendida por el solo hecho de ayudar a otros a los que no se conoce, no sólo es la más generosa y la más ética, es el pilar de los servicios modernos de donación y transfusión sanguínea, sino también es la más segura, en cuanto a el riesgo de transmitir infecciones, asimismo, los servicios de transfusión asumen el compromiso de definir que cada donación se utiliza con el completo cuidado y de manera racional, eficaz y justificada. De lo que se infiere que se exige cumplir con responsabilidad la aplicación del proceso de hemovigilancia o seguimiento de pacientes para determinar RATs, así como la eventualidad de posibles transmisiones de enfermedades infecciosas.(11)

La donación de sangre es un acto en que el principio de la beneficencia tiene un propósito dual: no causar daño al donante ni al receptor de la sangre. De este modo, en el interrogatorio, el examen físico y los estudios de laboratorio que se realizan al donante se persiguen detectar antecedentes, síntomas, signos o parámetros de laboratorio que puedan dañar a cualquiera de ellos.(11)

El método de autoexclusión del donante, quien después de recibir una información escrita de algunas de las posibles causas que pueden invalidarlo como donante (pertenecer a grupos de riesgo como drogadictos, promiscuos, etc.), puede declinar el acto de la donación o señalar en el boletín informativo que su sangre es de riesgo. De este modo se evita al donante tener que responder preguntas embarazosas.(11)

Se rige por una serie de principios médicos y éticos, plasmados en disposiciones legales, con la finalidad de garantizar un producto sanguíneo seguro; por ello que antes de ser considerado como donante apto, es evaluado previamente, identificándolo plenamente, con una evaluación física completa y la entrevista personal, dirigida a captar factores de riesgo tanto para el donante como para el receptor.(11,12,13,14)

El consentimiento informado escrito, donde el donante da seguridad y veracidad a la seguridad de su donación, es utilizado cada vez con mayor frecuencia.(15)

Donación de sangre en Cuba. Programa Nacional de Sangre

El programa cubano de sangre posee 48 bancos (13 provinciales y 35 municipales) y 164 servicios de transfusiones, avala la producción de hemoderivados, los cuales han contribuido a elevar los indicadores de salud en el país y otras 22 naciones.

Garantizar la autosuficiencia de sangre, componentes y derivados con la máxima calidad y seguridad figuran entre las principales funciones de ese programa de medicina transfusional, que incluye además el control de los donantes, la producción y la hemovigilancia.

Actualmente funcionan laboratorios en los bancos provinciales, donde se realiza el pesquisaje de las infecciones y se detecta a tiempo cualquier anomalía.(16)

La donación voluntaria y no remunerada ha caracterizado la donación de sangre en Cuba, o sea, se practica la donación de sangre altruista, para lo cual en el mundo se hacen cada vez más llamados de conciencia. Gracias a este logro el país se satisface de los productos sanguíneos para apoyar proyectos tan humanitarios como el trasplante, la cirugía cardiovascular, la oncología y otros. Esto se debe al carácter universal y gratuito del sistema de salud y a la educación alcanzada en Cuba, así como la participación activa de los organismos de masas y de todo el pueblo en esta tarea.(17)

Cuba posee singular situación con el acceso a la sangre segura y su disponibilidad dentro de los países en desarrollo a nivel mundial. Lo anterior está condicionado en lo fundamental por el modelo de desarrollo de carácter socialista que posee, donde la salud es un derecho de todos los ciudadanos y una responsabilidad del estado, que regula, financia y presta los servicios de salud. De esta manera, los principales propósitos que la OMS recomienda para los programas nacionales de transfusiones de sangre, se alcanzaron en Cuba desde hace algunos años.(18)

Dentro de estos propósitos se pueden citar como ejemplo los siguientes: el país está dentro de los 62 naciones a nivel mundial, de estos solo cinco en la región de las Américas, que comunican el total de donaciones provenientes de voluntarios no remunerados, con total autosuficiencia nacional para sangre y productos de la sangre y la realización universal, con carácter obligatorio, de las pruebas de laboratorio para detectar enfermedades infecciosas transmitidas por la sangre, tales como el virus de inmunodeficiencia humana, los de la hepatitis B y C y el agente causal de la sífilis, como ha recomendado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro para el control estatal de medicamentos, equipos y dispositivos médicos (CECMED).(18)

Cuba alcanzó desde hace algunos años los propósitos recomendados por la OMS para los programas nacionales de transfusiones y refrendados en la “Declaración de Melbourne” de 2009, entre ellos: el 100 % de donantes voluntarios altruistas, el tamizaje a la totalidad de las donaciones para las enfermedades infecciosas transmitidas por transfusión y los índices de suficiencia para las transfusiones;(19) sin embargo, y a pesar de que en números globales, la sangre es un recurso suficiente en relación con la cantidad de unidades de sangre colectadas y número de unidades de componentes sanguíneos transfundidos, existen variaciones periódicas en la disponibilidad de sangre en los diferentes territorios del país. Estas desviaciones temporales están básicamente condicionadas por el ritmo no sistemático de colección de donaciones, que generan por un lado períodos de escasez, sobre todo de componentes lábiles de la sangre de grupo Rh D negativo y por el otro, periodos de exceso de sangre que llevan al empleo ineficiente de los recursos de los centros de recolección y de las unidades de transfusión.(18)

Sangre y hemocomponentes

La sangre constituye la materia prima esencial para los BS. Es colectada en una bolsa con anticoagulante durante la donación. Puede almacenarse y transfundirse sin modificaciones a un paciente y es lo que se conoce como transfusión de “sangre completa”; sin embargo, la sangre se puede usar de manera más efectiva si se procesa en componentes, como concentrados de glóbulos rojos, concentrados de plaquetas, plasma y crioprecipitado. También hemoderivados y otros productos biológicos para terapias en la medicina transfusional. De esta manera, puede satisfacer las necesidades de más de un paciente.(20)

El fraccionamiento de la sangre total a componentes y su tamizaje serológico e inmunohematológico, constituyen procesos determinantes de la disponibilidad de sangre. 21 La OMS 22 reporta que 86 % de las donaciones de sangre total colectadas en el mundo se fraccionan. Este indicador muestra variaciones notables entre los países: los desarrollados con índices superiores al 95 % y los de bajos ingresos apenas alcanzan el 50 %.(21)

El fraccionamiento de la sangre es el proceso mediante el cual se efectúa la separación de una unidad de sangre total fresca en sus componentes, aplicando para ello un método de separación que se basa en una sedimentación activa, el objetivo es la separación de la sangre, en un intervalo breve de tiempo, en diferentes capas (masa eritrocitaria, plasma y capa leuco plaquetaria). Este método requiere del uso de una centrífuga refrigerada, que parte de una centrifugación diferencial, que involucra a la fuerza centrífuga relativa (velocidad); la duración de la centrifugación, que es el tiempo determinado por minuto expresado en revoluciones por minuto (rpm); el peso molecular de cada componente sanguíneo, además de otros factores, como temperatura, aceleración y desaceleración, al igual que el sistema de bolsas de plástico para la recolección de la sangre.(6)

La extracción de sangre total de un donante y su posterior procesamiento para obtener componentes, requiere de una estricta observación de las técnicas adecuadas para garantizar el cuidado, tanto del donante como del receptor. Los métodos clásicos para la preparación de componentes, demandan una gran actividad manual y están sufriendo cambios significativos a medida que se incorpora la automatización, desde la obtención de componentes parcial hasta totalmente automatizados.(20)

Tradicionalmente se han utilizado para el fraccionamiento de la sangre, los métodos manuales, que tienen como base la centrifugación diferencial, la cual se sustenta en los diferentes pesos específicos de sus componentes. La sangre entera es centrifugada y los componentes se separan por la diferencia de densidad de cada uno de ellos.(21)

La automatización del fraccionamiento, puede realizarse en los procesos de producción de componentes de la sangre, ya que durante todo el proceso se realizan varias acciones manuales repetitivas que pueden ser realizadas por equipos automáticos. Tiene el potencial de aumentar la eficacia y la estandarización de la preparación de componentes sanguíneos y disminuye la variabilidad para una producción más consistente, obteniéndose productos de alta calidad (fortalece las buenas prácticas de manufactura). El incremento de los rendimientos y la productividad, permite aumentar la cobertura de solicitudes de hemocomponentes en especial la de concentrados plaquetarios. Reduce los pasos manuales y el tiempo efectivo de trabajo manual (racionalización de procedimientos), mejora así la disponibilidad del personal para otras actividades al minimizar los procedimientos operativos; entre otras ventajas.(22)

La literatura describe los sistemas automatizados Atreus, Reveos, y Overnight, con la aplicación de un software de soporte permite una estricta trazabilidad del proceso de producción de los componentes de la sangre, la cual si se conecta con el sistema de gestión del área de fraccionamiento, la transmisión de los resultados minimiza los errores de transcripción. Se valoran también las ventajas económicas y se recomienda que la implementación del fraccionamiento automatizado con este tipo de sistemas, se realice en los servicios de sangre después de un análisis exhaustivo de la cantidad de donantes voluntarios altruistas y fidelizados de sangre atendidos.(19)

Transfusiones de sangre (TS)

La TS se define como la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto (donante) a otro (receptor),(23) Es una terapia de reemplazo que depende de los requerimientos del receptor. Debe ser un acto selectivo ya que los diversos elementos celulares o de plasma son esenciales para el mantenimiento del equilibrio, y por tanto su uso debe ser racional.(12)

La TS es un procedimiento terapéutico bien consolidado para tratar a los pacientes con anemia con más de 100 años de historia. Sin embargo, la sangre es un recurso escaso y su uso está asociado con el riesgo de efectos adversos infecciosos, inmunológicos y no inmunológicos. Ciertamente, las transfusiones pueden salvar vidas, pero a veces son innecesarias e incluso pueden ser perjudiciales. Es por esto que son continuos los esfuerzos para que la transfusión de sangre sea indicada en aquellos pacientes que se favorezcan de su relación riesgo/beneficio.(24) Antes de prescribir una TS es importante, además, individualizar la terapia en el contexto clínico, identificar la causa y establecer el objetivo terapéutico, así como cumplir con la normativa y contar con los documentos pertinentes en el expediente clínico del paciente.(25)

Reacción adversa de la transfusión (RAT)

Una RAT es una respuesta indeseada e imprevista asociada a la transfusión de sangre, sus componentes o derivados, que se presenta durante o después de la transfusión y afecta la seguridad del paciente-receptor.(26,27)

Las RATs pueden clasificarse de acuerdo a su etiología en inmunológicas y no inmunológicas, e inmediatas y tardías de acuerdo al tiempo de ocurrencia. Las reacciones inmediatas ocurren dentro de las 24 horas después de la transfusión e incluso en el propio acto transfusional.(26)

Las RATs se pueden asociar con la calidad o seguridad de los componentes sanguíneos, o bien, con factores propios de cada paciente, de manera que el mismo componente sanguíneo al ser transfundido a otro receptor, no causaría problema alguno.(27)

Con el objetivo de disminuir estos eventos adversos se han implementado programas de hemovigilancia, que no es más que el conjunto de procedimientos que establece la necesidad de tener un control organizado sobre los efectos o reacciones adversas que se manifiestan en los donantes y los receptores de sangre, para esto se precisa de la notificación y análisis de las reacciones adversas en la cadena transfusional, así como el uso racional y científico de la transfusión.(28)

La autora asume para la presente investigación, la clasificación de las RATs que aparece en el ABC transfusional, 2da. Edición de 2016(26) la cual se establece según la tabla 1, y se profundiza en cada una de ellas.

|

Tabla 1. Clasificación de las reacciones adversas asociadas a la transfusión |

||

|

|

Inmunológicas |

No inmunológicas |

|

Reacciones adversas inmediatas |

Hemólisis aguda Anafilaxia Urticaria Reacción febril no hemolítica Daño pulmonar agudo |

Contaminación bacteriana Hemólisis no inmune Sobrecarga circulatoria Sobrecarga de citrato Sobrecarga de potasio Hipopotasemia Trastornos hemostáticos Hipotermia Hipotensión aguda Embolismo aéreo |

|

Reacciones adversas tardías |

Hemólisis retardada Síndrome hiper hemolítico Púrpura postransfusional Reacción de injerto contra huésped Aloinmunización Refractariedad a las plaquetas Inmunomodulación |

Transmisión de infecciones Sobrecarga de hierro |

|

Fuente: Tomada de ABC transfusional, 2da. Edición, 2016(26) |

||

Hemovigilancia (HV)

La HV es definida por la OMS como “el conjunto de procedimientos de vigilancia que cubre toda la cadena transfusional, desde el donante, los procesos de producción de sus componentes hasta el receptor y su seguimiento. Incluye el monitoreo, reporte, investigación y análisis de los eventos adversos ocasionados por la donación, los procesos y la transfusión, con el objetivo de prevenir su ocurrencia o recurrencia”. Su objetivo es el mejoramiento continuo de la seguridad y calidad de la cadena transfusional.(29)

Constituye un sistema de vigilancia en salud especializado en la información relacionada con la transfusión, aparece contemplado en la estrategia sanitaria cubana del 2006 al 2015 y en el plan de acción para el acceso universal a la sangre segura de la OPS del 2014.(28)

La HV impacta positivamente en la cadena transfusional al incrementar su seguridad y calidad, disminuir la frecuencia y gravedad de los eventos adversos y los errores. Brinda otros beneficios como asesorar a las autoridades sanitarias; fomentar la capacitación y la investigación; brindar bases de datos reales y datos no existentes anteriormente; mejora toda la práctica transfusional; incrementa la confianza y satisfacción de donantes, receptores y de la población. Recientemente se plantea que disminuye los gastos en la cadena transfusional.(29)

Surgió en 1992, en Francia y Japón, este último la dió a conocer años después, ante el incremento de los riesgos transfusionales. En 1996 se extendió al Reino Unido y posteriormente a otros países. En Norteamérica existe en Estados Unidos y en Canadá; en Latinoamérica y el Caribe, solo Brasil y Colombia poseen programas de HV estructurados, por lo que solo estos y Cuba, informan sistemáticamente las RAT. La OMS planteó la necesidad de que los pueblos con escasos recursos implementen estos programas.(29)

En la actualidad se habla de hemovigilancia activa (HVA), un sistema que evalúa los efectos adversos postransfusionales no detectados por el sistema de hemovigilancia convencional. Es un sistema puesto en práctica en numerosos países, incluida Cuba. La HVA implica una pesquisa más exhaustiva con los pacientes transfundidos demostrando la importancia que tiene el sistema de detección de RATs, no sólo desde el punto de vista de la recogida pasiva de datos, sino también del protocolo de una búsqueda activa de estas reacciones. Investigadores de Alicante, España, coinciden en que queda mucho por recorrer en el camino hacia una seguridad total del acto transfusional, ya que los sistemas actuales de hemovigilancia pueden mejorarse con la introducción de nuevos aspectos que ayuden a investigar posibles efectos adversos inmediatos y tardíos. Uno de los objetivos más importantes sería consolidar una práctica heterogénea en un sistema unificado de detección y análisis de incidencias que nos permita «aprender» de la experiencia y disponer de una base sólida de información, y que nos ayude en la toma de decisiones.(28)

El error en la transfusión sanguínea (TS)

Los fallos y errores en TS probablemente existen desde que se consideró la transfusión como parte del tratamiento médico. Pero su reconocimiento y registro son procesos más recientes.(30)

En países de todo el mundo, los errores en el servicio de medicina transfusional, representan un 45 y 60 % que ocurren en la fase preanalítica principalmente. A nivel mundial, las entidades sean públicas o privadas que manejan los procesos de transfusión sanguínea, juegan un papel importante en la seguridad del paciente ya que son las que deben garantizar la salud y la supervivencia del ser humano, cuando este necesite de sus servicios, mas, la transfusión entraña el riesgo de eventos adversos, principalmente los relacionados a errores humanos, RATs y transmisión de infecciones. La causa principal de reacciones graves y muerte se debe a la transfusión del tipo de sangre equivocado, y esto está directamente relacionado a cierto tipo de errores en todo el proceso, tales como la inadecuada identificación de paciente, las muestras sanguíneas o las bolsas de sangre; errores de muestreo y rotulado; errores de laboratorio; errores administrativos; almacenamiento y manipulación inapropiados de la sangre, falta de vigilancia del paciente durante la transfusión, etc.(31)

Los errores se comunican menos que las RATs o las infecciones. Los sistemas de HV tienden cada vez más a registrar los incidentes en cualquier punto de la cadena transfusional, y a incluir el registro de incidentes sin consecuencias para el paciente porque han sido detectados antes de producir el daño.(14)

Comité transfusional (CT)

La necesidad de regular la práctica de la MT y la TS o sus componentes surgió en la década de 1930, a consecuencia de un incremento en las enfermedades transmitidas por la sangre, las RATs y la aparición de nuevas enfermedades. Con el propósito de determinar las indicaciones para la transfusión y vigilar el uso racional de la sangre y sus componentes, se creó una figura de tipo administrativa denominada “comité de transfusión”, el cual debería operar en forma independiente, tener atribuciones de tipo regulatorio y establecer su competencia en cada unidad hospitalaria en forma individual.(32)

La TS conlleva riesgos de provocar efectos nocivos en el receptor. Es necesaria, la vigilancia del proceso de manipulación para la utilización como procedimiento hospitalario. Por lo cual, los Comités de Transfusión representan “una herramienta para la calidad y la seguridad transfusional.”(33)

En el ABC transfusional(26) se hace explicita la recomendación de la OMS en cuanto a utilizar mecanismos para controlar y mejorar la seguridad del proceso de transfusión, por ejemplo estableciendo comités de MT y hemovigilancia en los hospitales, también denominados comités de sangre o de transfusiones.

Muchos países han adoptado estas estructuras, las cuales pueden tener nombres análogos: comité de medicina transfusional,(34) comité hospitalario de medicina transfusional,(35) comités de sangre,(36) comité de transfusión,(37) comité transfusional hospitalario,(38) comité de transfusión sanguínea,(39) y otros.

Al respecto, la normatividad del Reino Unido, la Comunidad Europea y algunos países de América Latina establecen la obligatoriedad de tener CT en todas las instituciones hospitalarias en donde se practica la medicina transfusional, con el apoyo de referentes de este proceso en cada hospital y el trabajo multidisciplinario de las profesiones que intervienen en el acto transfusional, las cuales responden por el suministro de la sangre y el monitoreo del proceso, la realización de auditorías, la aplicación de las Guías de Práctica Clínica adoptadas e implementadas en consenso de expertos según criterios clínicos y de laboratorio para el uso de la sangre y los fluidos de reemplazo o alternativas transfusionales; de igual manera, se debe dar respuesta a los planes de mejora y desarrollo con actividades de capacitación y entrenamiento a todo el personal involucrado en el proceso transfusional dinamizando los programas de hemovigilancia dentro de la institución hospitalaria.(38) Desde 1996 se establece la necesidad de la estructuración de un CT dentro de la agrupación mexicana para el estudio de hematología publicando sus lineamientos en el año 2000 aunque ya existían propuestas en publicaciones del año precedente.(40)

Jiménez y Pineda,(37) plantearon que el principal objetivo del CT es el de mejorar el cuidado del paciente que se transfunde. Para ello, precisa del apoyo y la colaboración del director del banco de sangre y de los especialistas médicos que requieren con más frecuencia la transfusión de sangre para sus pacientes. El comité se ocupa, entre otras funciones, de auditar el uso de sangre alogénica y autóloga mediante la elaboración de una guía transfusional. Esta guía transfusional debe ser elaborada y aprobada por los diversos especialistas médicos de la institución para que su aplicación tenga credibilidad. El propósito principal del comité es, en todo momento, educativo y no punitivo. Las auditorías de la práctica transfusional deben ser llevadas a cabo de una forma firme y consistente. Además, el ciclo de una auditoría debe completarse con el seguimiento de las medidas correctivas y la aplicación de un programa educacional. La evaluación de la práctica transfusional potencia el conocimiento y la capacidad de autocrítica de los profesionales médicos, proporciona información fundamental acerca del manejo de los pacientes, reduce el riesgo de problemas legales, disminuye el costo, asegura el cumplimiento de las regulaciones oficiales, contribuye al adecuado suministro de sangre y ayuda a recopilar documentación acerca del cuidado del paciente.

Se recomienda utilizar el CT como herramienta fundamental para lograr equilibrar los beneficios y riesgos de las transfusiones, lo cual constituye una estrategia más eficaz para el uso apropiado de la sangre y sus componentes.(41)

Es posible consultar en la literatura varias versiones de normas para el funcionamiento de los comités transfusionales. Cuba no se exceptúa de esto. Núñez Mesa, Pérez Cabarco, Armenteros Medina, y Ug Guevara(36) afirman que en Camagüey, donde se transfunden miles de litros de componentes sanguíneos en el año, había reorganizado en 2003 los CT en función de racionalizar de manera lógica y científica el uso de hemocomponentes. El mismo artículo refiere las tareas específicas de estos comités, los cuales coinciden con las adoptadas actualmente en la mayor parte de las instituciones. El cumplimiento estricto de todas éstas funciones permite mejorar los indicadores de la terapéutica transfusional, lo cual provoca mayores beneficios que riesgos en los pacientes receptores de sangre, lo que ayuda a obtener un mayor grado de satisfacción en la población, traduciéndose en el incremento de la calidad de los servicios.

En el ABC transfusional(26) se afirma que el 100 % de los hospitales con servicios de transfusión tienen establecido un CT, y se definen claramente las tareas del mismo. El programa nacional de sangre(16) ha desarrollado los CT de los hospitales, cuya misión es garantizar el suministro de una sangre segura y se hacen esfuerzos por el sistema sanitario cubano y las organizaciones de masas para captar más voluntarios que donen, al menos, dos veces por año.

Seguridad sanguínea

En el 2014, los países de la región de las Américas aprobaron el plan de acción para el acceso universal a sangre segura para el período 2014-2019 y la resolución correspondiente, en la que se insta a los estados miembros a implementar dicho plan y a la directora de la OMS a que monitoree y evalúe su ejecución e informe periódicamente a los cuerpos directivos. La meta del plan es promover el acceso universal a la sangre segura, basado en la donación voluntaria altruista no remunerada, utilizando sistemas de calidad y hemovigilancia a través de servicios de sangre organizados en modelos eficientes y sostenibles. Este plan definió cuatro líneas estratégicas de acción con el objetivo de mantener los logros alcanzados y asumir nuevos desafíos para alcanzar la autosuficiencia, la seguridad, la eficiencia, la disponibilidad y el acceso universal a la sangre y sus componentes.(42)

En el 2017 se realizó el examen de mitad de período, donde se observó que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe contaban con entidades nacionales específicas para coordinar la respuesta a las necesidades de sangre e implementar normas de calidad y de seguridad, así como un avance lento en la reorganización de los servicios de sangre en redes; sin embargo, continúa la necesidad de contar con políticas y planes nacionales de sangre actualizados con un enfoque integral, además de comisiones nacionales intersectoriales funcionales que faciliten la implementación.(43)

El plan de acción para el acceso universal a sangre segura buscaba mejorar el acceso y la disponibilidad de sangre segura con base en donaciones voluntarias no remuneradas. En el año 2017, los países de América Latina y el Caribe avanzaron en la colecta de sangre a más de 10 millones de unidades por año; de estas, el 46 % provino de donantes voluntarios no remunerados, con un leve incremento sobre el 44,2 % del 2015. Esta colecta, además, situó en 17,7 unidades la tasa de donación de sangre por 1 000 habitantes para el 2017. Se realizaron, además, avances importantes en la calidad y la seguridad de la sangre con la implantación del tamizaje serológico de marcadores de infección transfusional y de los programas de evaluación externa de la calidad en serología, seguidos de otros avances en sistemas de información, planes estratégicos y de legislación. La vigilancia de servicios y la vigilancia de eventos relacionados con la donación y la transfusión, así como el monitoreo del plan de acción, presentaron menor avance. En 2019, aunque no se alcanzaron las metas para los indicadores propuestos, sí se evidenciaron mejorías en casi todos ellos.(44)

Las comunicaciones en la literatura internacional en cuanto a medidas para aumentar la seguridad sanguínea son abundantes. Existen grandes adelantos en la seguridad de la sangre que se transfunde en la región de las Américas, aumentando el tamizaje de las unidades de sangre para la detección de marcadores de infección, y que también la calidad del tamizaje había mejorado en la región. Las actividades de adiestramiento, el desarrollo de pautas estandarizadas para los procedimientos, la adopción de estándares de calidad y el uso de estuches para pruebas de tamizaje apropiados ayudaron a mejorar el desempeño de los laboratorios. No obstante, sigue siendo un desafío lograr que la seguridad y calidad de la sangre alcancen los niveles deseados.(45)

A pesar del pesquisaje de los donantes mediante pruebas que evalúan marcadores serológicos de ITT, todavía existen razones por las que puede ocurrir la transmisión: la primera y principal es la colecta de la donación de sangre durante el período de ventana (definido como el lapso durante el cual el donante está infectado con un virus, no tiene signos ni síntomas, y los resultados de la pesquisa serológica son negativos). La segunda es la existencia de donantes asintomáticos portadores crónicos de una infección transmisible con resultados negativos en las pruebas de laboratorio. La tercera está dada por infecciones con mutantes o cepas no detectables por las pruebas. Por último, los errores técnicos en el laboratorio. 46 Según la experiencia cubana, este factor es importante por cuanto depende del ser humano, debe ser objeto de una constante preocupación debido al incremento de la automatización y se debe evitar con la aplicación consecuente de una política de aseguramiento de la calidad. Para que el error humano sea de significación clínica, tiene que ocurrir que una muestra seropositiva se informe como no reactiva (falso negativo), lo que conduciría a la transfusión de componentes contaminados.(46,47)

Según estimaciones de la OMS,(48) en países de bajos ingresos las prevalencias de ITT son de 0,70 % para VIH, 2,81 % para VHB, 1 % para VHC y 0,90 % para sífilis. La prevalencia de estas ITT en donantes de sangre depende a su vez de la prevalencia de estas en la población de la cual se seleccionan los donantes, de lo eficaz que sea su reclutamiento y del proceso de selección. A nivel regional, las tasas de prevalencia de ITT para los países de Latinoamérica y el Caribe corresponden a 0,37 para VIH; 0,23 para HBsAg (antígeno de superficie de la hepatitis B); 0,15 para Anti-HBc (anticuerpo del núcleo del virus de la hepatitis B); 0,25 para VHC; 1,42 para sífilis y 0,34 para Chagas. En Ecuador, el Programa Nacional de Sangre es el encargado de consolidar la información de todos los bancos de sangre a nivel nacional a través de los “Programas de Evaluación Externa del Desempeño en Serología” y el “Programa de Control Interno” desde el 2003; y desde el 2012, el Ministerio de Salud Pública realiza el control y seguimiento del desempeño de los laboratorios de serología del hemocentro y la red de bancos de sangre a nivel nacional, encargados del tamizaje de agentes infecciosos para VIH, VHB, VHC, sífilis y Chagas. 49)

El tamizaje serológico tiene como objetivo determinar la presencia de marcadores de infección para enfermedades que han sido reconocidas como transmisibles en sangre entera o en alguno de los componentes sanguíneos. Estas pruebas de laboratorio, dependiendo de la metodología que utilicen, pueden agruparse en pruebas serológicas o pruebas moleculares. Entre las pruebas serológicas que generalmente utilizan los bancos de sangre para el diagnóstico de ITT se incluyen principalmente: ELISA (enzyme-linked-immunosorbent assay), pruebas de inmunocromatografía y pruebas de quimioluminiscencia.(50) Mientras que las pruebas moleculares se basan en tecnologías de detección de ácidos nucleicos conocidas como pruebas NAAT (del inglés, nucleic acid amplification tests), de amplio uso en el diagnóstico y detección de enfermedades infecciosas y hereditarias, por su alta sensibilidad y especificidad, y por períodos de ventana cortos.(48)

El principal problema con las ITT es el período de ventana por medio del cual se establece el tiempo que debe transcurrir desde el contacto de riesgo hasta que la enfermedad pueda ser detectada por las pruebas de laboratorio, lo que permite un riesgo residual en la transfusión de sangre. Se ha observado que cuando existen programas de tamizaje efectivos el riesgo de transmisión de ITT se reduce significativamente. Esto se ha demostrado plenamente en países donde se utilizan métodos de detección más fiables como las pruebas NAAT, que permiten la detección más temprana, aunque que tienen un mayor costo. Estas tecnologías solo se utilizan de rutina en los países desarrollados, a diferencia de los países subdesarrollados, donde además de existir mayor prevalencia de ITT, la seguridad de la sangre se ve comprometida por las limitaciones económicas para el tamizaje molecular de rutina lo que conlleva a la utilización de reactivos más baratos, pero de menor exactitud diagnóstica.(49)

El estudio de las ITT en donantes de sangre es de gran importancia para evaluar la carga de estas enfermedades en la población general y para determinar el riesgo de infección transfusional; sin embargo, el tamizaje ampliado no es una práctica universal en bancos de sangre de países de bajos ingresos, donde solo el 34 % de los laboratorios están sujetos a monitoreo externo de la evaluación de la calidad, a diferencia de los países desarrollados donde alcanza un 81 %.(49)

La prevención de la transmisión de agentes infecciosos por la infusión de sangre contaminada, es un elemento clave para la seguridad de las transfusiones de sangre, dada la capacidad de estos microorganismos de persistir durante las etapas de procesamiento y almacenamiento de la sangre; además de estar relacionadas con resultados adversos clínicamente significativos.(47)

En Cuba, como en el resto del mundo, aumentó la preocupación por las ITT desde la aparición de la pandemia VIH-SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). En la década de los 80, se desarrolla el primer sistema ELISA (técnica de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) para el diagnóstico serológico de la infección por VIH, el virus que causa el SIDA, y su confirmación por Western Blot (técnica de laboratorio utilizado para detectar una proteína específica en una muestra de sangre o tejido) que se empleó en la red de bancos de sangre. También, el posterior desarrollo de los sistemas ultramicroanalíticos (SUMA) por el Centro de Inmunoensayo para la pesquisa masiva del 100 % de las donaciones de sangre con los sistemas para VIH, VHB y VHC, lo cual le otorga a Cuba soberanía tecnológica e independencia para garantizar esta importante tarea sanitaria.(19)

Desde la mencionada década se trabaja en la aplicación consecuente y progresiva de las normas de calidad para garantizar la seguridad de los componentes sanguíneos.(50) Las medidas para aumentar la seguridad de la sangre y sus componentes incluyen la utilización de donantes voluntarios repetitivos o habituales, la selección del donante mediante cuestionarios exhaustivos, intensificación del interrogatorio médico y formularios de autoexclusión, la utilización de sistemas de alta sensibilidad para detección de marcadores serológicos de infecciones, el mantenimiento de registros computadorizados de donantes rechazados que sean compartidos por todos los centros colectores, y más reciente, la introducción de ensayos para la detección de ácidos nucleicos (NAT: nucleic acid testing), acompañados todos por rigurosos sistemas de control de calidad y trazabilidad. Otra de las vías importantes para disminuir el riesgo, es la aplicación de criterios adecuados para la transfusión, que conducen a una reducción del número de transfusiones sanguíneas a un mínimo, lo que es compatible con el uso apropiado de sangre y sus componentes.(47)

Calidad y medicina transfusional

A lo largo del tiempo, múltiples autores han aportado sus reflexiones y estudios acerca de la calidad, convirtiéndolo en un concepto de diversas dimensiones y, en consecuencia, múltiples acepciones.(51,52) La calidad se define como el grado de armonía entre la expectativa que el usuario tiene en su mente con relación a la necesidad, y la oportuna intervención que permita un mayor beneficio. En otra acepción, calidad de la atención sanitaria es el grado en que el proceso de atención incrementa la probabilidad de obtener resultados deseados por el paciente y reduce la probabilidad de resultados no deseados dado el estado del conocimiento médico. La calidad depende de la perspectiva del usuario, por lo tanto se considera que calidad es superar las expectativas de los usuarios, de manera que cumpla la satisfacción de las necesidades.(53)

La calidad de los servicios de salud está orientada a los pacientes, con un enfoque de procesos, pero sobre todo una toma de decisiones basados en hechos.(54) La calidad de la atención en los servicios de salud se ha transformado en un aspecto fundamental en la medicina actual, debido a la complejidad de dichos servicios que exigen se garantice un funcionamiento adecuado para contribuir con el estado de salud de las comunidades. Además, los avances científicos y tecnológicos han tenido un gran impacto en mejorar la cantidad y calidad de vida de la población, pero a su vez han generado dificultades. Debido a la complejidad del cumplimiento de necesidades y expectativas establecidas es motivo de interés no solo para profesionales y técnicos, sino también para los estados, gobiernos. Es habitual que se enmarque el accionar en el sector salud con cuatro palabras: equidad, eficacia, efectividad, y eficiencia.(55)

Es reconocido por todo el mundo que un incremento en la calidad de los servicios de salud, repercute de manera directa en un mejor cuidado y seguridad de los pacientes.(56) El enfoque de calidad como medio y fin para una mejora en el sistema de salud el desarrollo de cuatro acciones fundamentales: liderazgo en la gestión, rediseño de procesos, personal idóneo, y participación ciudadana.(57)

La integración de los modelos de gestión de la calidad y normatividad en los bancos de sangre y servicios transfusionales, forman parte de la seguridad para el paciente y del cumplimiento de requisitos con fin de entregar un producto confiable al usuario. Es necesario de esta forma que las instituciones de salud desarrollen e implementen sistemas de gestión de calidad, que busquen una mejora continua, rentabilidad y satisfacción al cliente.(58)

En la actualidad varias instituciones adquieren la membresía de la American Association of Blood Banks (AABB), acreditando instituciones en más de 50 países, adhiriéndose a los estándares reconocidos en el mundo, demostrado el más alto nivel de calidad y seguridad del paciente, como donante en el campo de la terapia celular y la medicina transfusional. La AABB incorpora terminología de bancos de sangre que son compatibles con los estándares ISO (Organización Internacional de Normalización) 9000 aceptados en el mundo.(58) En la actualidad se plantea la mejora continua de los servicios transfusionales mediante el diseño de sistemas de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015.(59)

Investigaciones abarcan el desarrollo de nuevas tecnologías que definen índices para la calidad transfusional. El índice de satisfacción se define como la relación porcentual entre las transfusiones solicitadas y las cumplidas, el índice de consumo de hemocomponentes en litros por cama real para una institución hospitalaria se define como la relación entre el total en litros de hemocomponentes transfundidos, entre el promedio de camas reales por año. El índice consumo hemocomponente por paciente transfundido por año, que se calcula al dividir el total hemocomponente transfundido por año entre el total pacientes transfundido por año. La tasa de consumo de hemocomponentes por cada 1000 ingresos directos, igual al total de hemocomponentes transfundidos por año, entre el total de ingresos directos por año x 1000.(60)

La literatura comunica otros índices que también implican calidad en la hemoterapia. Por ejemplo el índice de transfusiones (IT) definido como las unidades transfundidas/ total de pacientes transfundidos, el índice de transfusión adecuada (ITA) que puede calcularse teniendo en cuenta los pacientes con indicación adecuada/ pacientes transfundidos, índice de transfusión inadecuada (ITI) igual al número de pacientes con indicación inadecuada/ pacientes transfundidos, y el índice de adecuada indicación de la transfusión (IAIT) como resultado de la relación entre unidades transfundidas adecuadamente/ unidades transfundidas, los tres expresados en por ciento.(61)

Control de la calidad en Cuba

El control de la calidad en Cuba es responsabilidad fundamental del CECMED, creado desde, 1989 como autoridad reguladora para los medicamentos y los diagnosticadores, con el objetivo de asegurar que estos productos tengan la calidad, seguridad y eficacia requeridas, ya sea de fabricación nacional o importado, y para lo cual realiza funciones de evaluación, registro, inspección, control y vigilancia sobre los mismos. La vinculación del CECMED con la medicina transfusional comienza 1994 abarcando la actividad de los bancos de sangre y la producción de componentes, hemoderivados y sueros hemoclasificadores.(62)

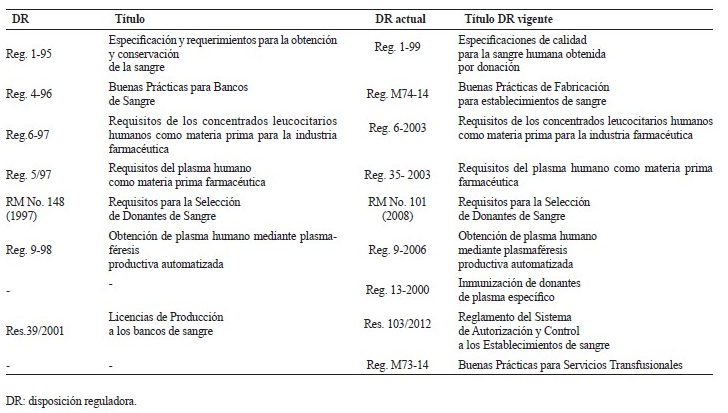

El aseguramiento de la calidad de la sangre debido a los riesgos a que se exponen los donantes, receptores y el personal de los bancos, se ha convertido en una necesidad mundial. El CECMED, consciente de la importancia capital de fortalecer los mecanismos de control sobre banco de sangre y centros de extracción, y de acuerdo a las normas internacionales vigentes, cuenta con un marco legal (figura 1) que permite la aplicación de las buenas prácticas, donde está contemplado el control de la calidad.

Figura 1. Disposiciones reguladoras de sangre

Fuente: Tomada de Sistema regulador de la sangre en Cuba. En: Anuario Científico CECMED, Año 17, pp. 25- 30. [Internet]. Enero-diciembre, 2019 (62)

Esto constituye un salto cualitativo en el incremento del nivel de seguridad calidad y eficacia de la sangre, sus componentes y derivados, pues implica un cambio en la mentalidad de los colectivos de estas instituciones, que evolucionó desde la prestación de un servicio pasivo hasta la actual aptitud activa de productor. De esta forma el CECMED contribuye de forma decisiva no solo a la elevación de la calidad de los servicios que prestan los BS, y de la cultura de calidad del personal de estos centros, sino también a la práctica de una hemoterapia más segura para la población.(62)

CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica logró realizar una recopilación de las características más actualizadas de los aspectos éticos y regulatorios relacionados con la transfusión sanguínea, para el mejor desempeño profesional y técnico de los médicos y estudiantes, así como de las indicaciones de las transfusiones y sus reacciones adversas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Murillo-Godínez G. Breve historia de la transfusión sanguínea. Rev Hematol Mex [Internet]. 2019 [citado 4 Sep 2023]; ;20(1):1-3. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/hematologia/re-2019/re191a.pdf

2. Landsteiner K. Ueber Agglutinationserscheinungen normal en menschlichen Blutes. Wiener klinische Wochenschrift 1901;14:1132-1134.

3. Ortega Chavarría MJ, Ahumada Zavala SN, Díaz Greene E, Rodríguez Weber F. Prevalencia de hepatitis B y C en donadores de sangre de un hospital privado. Acta méd. Grupo Ángeles [revista en la Internet]. 2020 Sep [citado 2023 Sep 06] ; 18( 3 ): 246-250. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032020000300246&lng=es. Epub 31-Mayo-2022. https://doi.org/10.35366/95400.

4. Genetet B, Mannon P. Problemas médico-legales. En: La Transfusión. La Habana: Ed. Científico-Técnica; 1984:682-93.

5. Castellón Espinoza MK y Solís Orozco CC. Marcadores infecciosos en los donantes de sangre. 2017 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Disponible en: https://repositorio.unan.edu.ni/8530/

6. Vite-Casanova MJ, Novelo-Garza B, Camacho Morales JL. Fraccionamiento de la sangre y su control de calidad con base en la norma NOM-253-SSA1-2012 Rev Mex Med Tran, Año 7, Núm. 1 • Enero - Abril, 2014. Disponible en: https://www.ammtac.org/docs/revistas/Vol7Num1.pdf#page=12

7. Cáceres Leguía, E. Transfusión de hemocomponentes en pacientes oncológicos de la clínica Oncosalud, periodo junio 2016 a junio de 2018. Tesis para optar el título de Licenciado en Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Universidad Norbert Wiener, Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela Profesional de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Lima, Perú, [Internet]. 2019. [citado 2023 Sep 06] ; Disponible en: http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2917/TESIS%20C%c3%a1ceres%20Eulogio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8. Echalar RJC, Fernandez MZ, Conde QJ, Bellido FN, Flores MC, Esquivel CM, Aguilar SN. Conocimientos y actitudes sobre de la donacion de sangre en la Escuela Superior de Maestros “Mariscal Sucre” Rev. Bio Scientia [revista en la Internet]. 2019 [citado 2023 Sep 06] ; 2 (4). Disponible en: https://revistas.usfx.bo/index.php/bs/article/view/287/249

9. Barbosa Martínez BG, Castro Saucedo EJ, Morales Pérez GI, Negrete González ZY, Rivera Galván A. Aspectos socioculturales relacionados con la donación de sangre voluntaria. Jóvenes en la ciencia [Internet]. 2019 [citado 2023 Sep 06]; Vol 19. Disponible en: http://repositorio.ugto.mx/bitstream/20.500.12059/9253/1/14Aspectos%20socioculturales%20relacionados%20con%20la%20donaci%c3%b3n%20de%20sangre%20voluntaria..pdf

25. Rojas Marín MZ. Conocimientos e intervenciones del personal de enfermería en la administración de hemoderivados en una institución de salud de tercer nivel en la ciudad de Bogotá. Tesis presentada como requisito de grado para optar al título de especialista en seguridad del paciente. Universidad El Bosque. Facultad de enfermería. Bogotá, [Internet]. 2022 [citado 2023 Sep 06] ; Disponible en: https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/9720/Tesishemoderivados_Bravo_Perea_Ramirez.pdf?sequence=4&isAllowed=y

11. Fernández Mendoza LE, Torres Cancino II, González Gracia I, Hoyos Mesa AJ, García Bellocq M, Medina Tápanes E. Importancia de la sangre, hemoderivados y las donaciones voluntarias de sangre. Rev. Med. Electrón. [Internet]. 2020 Feb [citado 2021 Ene 28]; 42(1): 1674-1681. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242020000101674&lng=es. Epub 28-Feb-2020

12. Ramírez Hernández H. Diferimiento y rechazo a la donación sanguínea en pre donantes atendidos en el Banco de Sangre del Hospital Regional de Loreto–2018 [Internet]. 2020 [citado 2023 Sep 06]; Disponible en: http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/993/HARRY_TM.LCAP_TESIS_TITULO_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13. Ramos Rodríguez JR, Santillán Anhuamán MA. Motivos de diferimiento en donantes potenciales que acudieron al servicio de banco de sangre del hospital Hipólito Unanue de la ciudad de Tacna en el periodo enero 2018- diciembre 2019. [Internet]. 2019 [citado 2023 Sep 06]; Disponible en: https://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12969/1597/Santillan-Anhuaman-Maricielo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14. Espinoza Diaz CI, Lima Itas Y, Valle Proaño C, Núñez Pérez M, Calderón Sánchez A, Hidalgo Noroña TM, Guzmán Acán J, Carrión Salinas E. Transfusión sanguínea en la práctica clínica e implicaciones ético-legales. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, [Internet]. 2019, [citado 2023 Sep 06]; vol. 38, núm. 6, ISSN: 0798-0264 Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/559/55964142021/55964142021.pdf

15. Paredes García VA. Conocimientos y actitudes hacia la donación voluntaria de sangre que tienen los estudiantes de enfermería y medicina de una universidad pública Lima- 2018. . [Internet]. 2019 [citado 2023 Sep 06]; Disponible en: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/10308/Paredes_gv.pdf?sequence=3&isAllowed=y

16. PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE. . [Internet]. [citado 2023 Sep 06]; Disponible en: http://www.sld.cu/sitios/hematologia/temas.php?idv=19695

17. Olivera Cuadra D, Cárdenas Carvajal M, Ferrera Morales B. La promoción de donación de sangre ante la necesidad de la obtención de un producto seguro. Medicentro Electrónica [Internet]. 2019 Jun [citado 2021 Ene 28]; 23(2): 125-129. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432019000200125&lng=es o http://scielo.sld.cu/pdf/mdc/v23n2/1029-3043-mdc-23-02-125.pdf

18. Sánchez Frenes P, Rojo Pérez N, Pérez Ulloa LE, Hernández Malpica S. Una mirada a la disponibilidad mundial de sangre y de productos de la sangre. Revista Cubana de Salud Pública. [Internet]. 2017; [citado 2023 Sep 06] ; 43(3) Disponible en: https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2017.v43n3/419-425/es

19. Sánchez Frenes P, Rivero Jiménez RA, Pérez Piñero JS, Fernández Delgado ND, Rojo Pérez N, Pérez Ulloa LE. Blood donations in Cuba from a historical perspective. Rev Cub Sal Públ [Internet]. 2022 Dic [citado 2023 Sep 06] ; 48( 4 ): e2258. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662022000400014&lng=es. Epub 01-Dic-2022.

20. Vargas de Salinas E. Rodas R. Fraccionamiento Automatizado. Nuestra Experiencia C.E.N.S.S.A Centro Nacional de Servicios de Sangre Paraguay. [Internet]. Septiembre 2020 [citado 2023 Sep 06] ; Disponible en: https://gciamt.org/wp-content/uploads/2020/09/Fraccionamiento-Automatizado-E-Vargas-R-Rodas-Paraguay-Sep-2020.pdf

21. Sánchez Frenes P. Disponibilidad de sangre para transfusiones. Revisión y consideraciones prácticas. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter [Internet]. 2022 Mar [citado 2023 Sep 06] ; 38( 1 ): e1451. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892022000100003&lng=es. Epub 15-Abr-2022.

22. OMS. [Internet]. Towards self-sufficiency in blood and blood products based on Voluntary Non-Remunerated Donation. Global Status, Challenges and Strategies. Ginebra: OMS; 2013 [acceso 22/07/2020]. Disponible en: http://www.fiods.org/main/sites/all/files/WHOGlobalStatus2013.pdf

23. Vargas Bermúdez ZM. Guía de cuidados de enfermería para la administración de la sangre y sus componentes (Revisión integrativa). Enfermería Actual de Costa Rica [Internet]. 2019 Dic ; (37): 168-187. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-45682019000200168&lng=en. http://dx.doi.org/10.15517/revenf.v0ino.37.36531.

24. Berro M, Rodríguez I. ¿Por qué continuamos transfundiendo dos unidades de sangre a la vez si con una sola podría ser suficiente?. Rev. Méd. Urug. [Internet]. 2021 Mar ; 37( 1 ): e502. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902021000101502&lng=es. Epub 01-Mar-2021. https://doi.org/10.29193/rmu.37.1.11.

25. Rey JA. Seguridad transfusional y NAT: actualidad y perspectivas futuras. Rev Mex Med Transfus. [Internet]. 2022; [citado 2023 Sep 04];14 (s1): s47-s48. Disponible en: https://dx.doi.org/10.35366/107021

26. Ballester Santovenia JM, Alfonso Valdés ME, Bencomo Hernández AA, Macías Abraham C et al. ABC en Medicina Transfusional. Guías Clínicas. 2ª ed. La Habana: Instituto de Hematología e Inmunología; 2016.

27. Eras, E. Validación de un instrumento para la medición de reacciones adversas inmediatas generadas en la transfusión sanguínea por el uso de hemocomponentes. GICOS: Revista del Grupo de Investigaciones en Comunidad y Salud, [Internet]. 2021 ISSN-e 2610-797X, (Ejemplar dedicado a: Especial 1. CTIE. VIII Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento.); 6 (2) págs. 42-53 Disponible en: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/gicos/article/view/17331/21921928495

28. Muñiz DE. Medidas correctivas y preventivas implementadas con la información generada por los programas de hemovigilancia. Rev Mex Med Transfus. [Internet]. 2022; 14 (s1): s60-s63. Disponible en: https://dx.doi.org/10.35366/107027

29. Silva Ballester HM, Bencomo Hernández A, Díaz Albelo B, Rodriguez Betancourt Z, Castañeda Gueimonde C, Ballester Santovenia JM. Resultados de un programa de hemovigilancia. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter [Internet]. 2018 Jun [citado 2019 Mar 21] ; 34( 2 ): 131-142. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892018000200004&lng=es.

30. Condoy–Gaona MI, Rodríguez-Quiroz AI, Lino-Villacreses WA. Errores y condiciones preanalíticas en la calidad del área de Medicina Transfusional. MQRInvestigar [Internet]. 20 de julio de 2023 [citado 7 de septiembre de 2023]; 7(3):1222-37. Disponible en: http://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/509

31. Bermúdez Jiménez KM, Lino Villacreses WA. Aplicación y evaluación de un modelo de gestión, al área transfusional del hospital de especialidades. FIPCAEC (Edición 32) [Internet]. Octubre-Diciembre 2022, [citado 7 de septiembre de 2023] 7 (4) pp. 1738-1758 Disponible en: https://doi.org/10.23857/fipcaec.v7i4

32. Marfil Rivera LJ. Propuesta para la creación del Comité de Transfusión. Su estructura, objetivos y funciones. Med Univer 1999; 2(5): 67-70. Disponible en: http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php? y [HTML] de sld.cu

33. Montes Hijar EP. Cumplimiento de la garantía de calidad y acciones de Control Gerencial en el Banco de Sangre de un Hospital de Huancayo, 2021. Tesis para optar el grado de doctor en ciencias de la salud. [Internet]. Huánuco – Perú, 2021 [citado 11 de septiembre de 2023] Disponible en: https://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13080/6886/TDr.S00054M84.pdf?sequence=1&isAllowed=y

34. Vargas Bermúdez Z, Porras Méndez X, Córdoba Bravo J. Evaluación del cumplimiento de la norma para la transfusión de sangre en un hospital de Costa Rica. Horiz. sanitario [revista en la Internet]. 2020 Abr [citado 2023 Sep 04]; 19(1): 47-57. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592020000100047&lng=es. Epub 26-Nov-2020. https://doi.org/10.19136/hs.a19n1.3333.

35. Torres-Romo U, Fernández-Franch N, Pulido-Cuza M, Chamizo-Rodríguez C, Fernández-Céspedes Y. Uso de componentes sanguíneos en el Hospital Docente Provincial Oncológico María Curie en Camagüey. Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia [Internet]. 2023 [citado 4 Sep 2023]; 39 (1) Disponible en: https://revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/view/1839

36. Núñez Mesa CO, Pérez Cabarco N, Armenteros Medina Y, Ug Guevara G. El comité de sangre, piedra angular en la terapéutica transfusional AMC [Internet]. 2001 Abr [citado 2023 Sep 04] ; 5( 2 ). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552001000200002&lng=es.

37. Jiménez MT, Pineda A. Comité Transfusional Hospitalario: auditoría de la práctica transfusional Rev. argent. transfus [Internet]. 2001; [citado 12 de septiembre de 2023] 27 (4): 365-381 disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-316251

38. Quintana-Díaz M, Andrés-Esteban EM, Sánchez-Serrano J, Martínez-Virto A, Juárez-Vela R y García-Erce JA. Transfusión en Urgencias: algo más que una transfusión de sangre. Revista Clínica Española, [Internet]. 2020, [citado 11 de septiembre de 2023] 220 (7), pp 393-399, Disponible en: https://www.clinicalkey.es/#!/content/journal/1-s2.0-S0014256519302462

39. Rebollo-Sastoque SE. Diagnóstico de los servicios de transfusión sanguínea de la red pública de Bogotá, Colombia, año 2019. Investig. segur. soc. salud. [Internet]. 1 de diciembre de 2022 [citado 11 de septiembre de 2023];24(2):4-17. Disponible en: https://revistas.saludcapital.gov.co/index.php/invsegsocial/article/view/455

40. Pérez Olivera JA. Identificación de factores de riesgo asociados al desarrollo de reacción transfusional. [Internet]. 2020; [citado 11 de septiembre de 2023]; Disponible en http://eprints.uanl.mx/20427/30/20427.pdf

41. Caro Porras N. Actualización sobre fisiología, indicaciones y complicaciones asociadas a la transfusión de glóbulos rojos empacados [Internet]. 2021; [citado 9 de septiembre de 2023]. Disponible en: https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/85511/TFG%20NICOLE%20CARO%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

42. Consejo directivo. 66. Sesión del Comité Regional de la OMS para Las Américas. Plan de acción para el acceso universal a sangre segura [Internet]. Ginebra: OMS; 2014. [acceso 07/02/2020]. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34430/CSP29-INF-7-C-s.pdf?sequence=14&isAllowed=y

43. Organización Panamericana de la Salud. Plan de acción para el acceso universal a sangre segura: examen de mitad de período [Internet]. 29.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, 69.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas; del 25 al 29 de septiembre del 2017; Washington, DC. Washington, DC: OPS; 2017 (documento CSP29/INF/7-C) [consultado el 18 de enero del 2019]. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34430/CSP29-INF-7-C-s.pdf.

44. Organización Panamericana de la Salud. Suministro de sangre para transfusiones en los países de América Latina y del Caribe 2014 y 2015 [Internet]. Washington, DC. Washington, DC: OPS; 2017 [consultado el 12 de noviembre del 2019]. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34082.

45. Gamarra Yauri LM, Portuguez Pérez EC. Evaluación de la depleccion del suministro de sangre y costos por hemodonaciones con resultados reactivos e indeterminados en la clínica Maison de Santé, 2019-2020 [Internet]. Lima, Perú, 2020 [citado 2023 Sep 12] ; Disponible en: https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5590/T061_47720493_75368044_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y

46. Blejer JL, Carreras LA, Salamone HJ. Riesgo de transmision de infecciones por vía transfusional. [Internet]. 2002 [citado 2023 Sep 12] ; Medicina (Buenos Aires); 62: 259-278 Disponible en: http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol62-02/3/v62_n3_p259_278.pdf

47. Rivero Jiménez RA. Transfusion-transmitted viral infections. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter [Internet]. 2006 Ago [citado 2021 Feb 03]; 22(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892006000200002&lng=es.

48. Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponibilidad y seguridad de la sangre a nivel mundial. [Internet]. (2020). [citado 2023 Sep 12] ; Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-vailability.

49. Vera Giler GV, Rojas Vera LA, Alcocer Diaz S. Diagnóstico de laboratorio de enfermedades de transmisión transfusional en donantes de sangre. MQRI investigar [Internet]. 26 de enero de 2023 [citado 12 de septiembre de 2023];7(1):975-94. Disponible en: http://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/200

50. Ferrer Castro JE, Despaigne Salazar RE, Rodríguez González Z, Sotelo Salas N, Vega de la Torre G. Características clínicoepidemiológicas de pacientes tratados con hemoderivados en un hospital de Santiago de Cuba. MEDISAN [Internet]. 2021 Jun [citado 2023 Sep 12] ; 25( 3 ): 609-623. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192021000300609&lng=es. Epub 17-Mayo-2021.

51. Pedraja-Reja L, Valdés-González G, Riveros-Crawford I, Santibáñez-Rey D. Percepción de la calidad de servicio de salud en la ciudad de Arica, Chile: hacia un plan de mejora. Interciencia, [Internet]. 2019 [citado 2023 Sep 12]; 44 (9):514-520 Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/339/33961096009/33961096009.pdf

52. Brand Monsalve EG, Quintero Arango LF, Yepes Baena N, Eliana Montoya Grisales NE, Arroyave Giraldo DI, González Palacio EV, Valverde Riascos YS, Valverde Riascos OO, Cano Barrios J, Navarro Angarita V, Álvarez Arévalo O, Burgos Díaz YP, Johanna Montaña GJ; Calidad a sangre fría [Recurso electrónico] Medellín: 2020. [citado 2023 Sep 12]; Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó, 149 p. ISBN 978-958-8943-59-6 Disponible en: http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/bitstream/ucatolicaamigo/1606/3/634_Calidad_a_sangre_fria.pdf

53. Suárez Lima GJ, Robles Salguero RE, Serrano Mantilla GL, Serrano Cobos HG, Armijo Ibarra AM, Anchundia Guerrero RE. Percepción sobre calidad de la atención en el centro de salud CAI III. Rev Cubana Invest Bioméd [Internet]. 2019 Jun [citado 2023 Sep 13] ; 38( 2 ): 153-169. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002019000200153&lng=es. Epub 01-Jun-2019.

54. Gutiérrez-Aguado A, Pinares-Bonnett M, Salazar-Panta W, Guerrero-Cruz J. Economic impact on the quality of health services in the framework of the COVID-19 pandemic in Peru. Rev. Fac. Med. Hum. [Internet]. 2021 Ene [citado 2023 Sep 12] ; 21( 1 ): 248-250. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312021000100248&lng=es. http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v21i1.3244.

55. George QRS, Gámez TY, Matos LD, et al. Eficacia, efectividad, eficiencia y equidad en relación con la calidad en los servicios de salud. INFODIR. [Internet]. 2021; [citado 2023 Sep 13] ; 17(35):1-27. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/infodir/ifd-2021/ifd2135m.pdf

56. Benavides Vargas NC. Plan para la implementación del modelo de gestión de calidad EFQM en el laboratorio clínico y banco de sangre de la Universidad de Costa Rica para su mejora continua en el año 2023. Trabajo final de graduación sometido a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Especialidades en Microbiología para optar al grado y título de Especialista en Gestión de la Calidad en Microbiología y Química Clínica. Universidad de Costa Rica. [Internet]. 2023. [citado 2023 Sep 13] ; Disponible en: https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/89690/TFG%20Natalia%20Benavides%20Kerwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

57. Del Carmen Sara JC. Lineamientos y estrategias para mejorar la calidad de la atención en los servicios de salud. Rev Peru Med Exp Salud Pública [Internet]. 2019; [citado 2023 Sep 04]; 36(2):288-95. Disponible en: http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2019.362.4449.

58. Guayacan Fuquene, N. Modelos de gestión de calidad para bancos de sangre y servicios transfusionales. [Internet]. Universidad Santo Tomás; 2021 [citado: 2023, septiembre]; Disponible en: http://hdl.handle.net/11634/34973

59. Murillo Vallejo KJ. Diseño de Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2015 para Servicio de Medicina Transfusional de Northospital Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Bioquímica Clínica [Internet]. Quito 2019 [citado: 2023, septiembre]; Disponible en: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/18582

60. Salgado Martínez MI, Santiago León L. Cumplimiento de la política transfusional restrictiva en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2019-2021 Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia [Internet]. 2022 [citado 4 Sep 2023]; 38 (4) Disponible en: https://revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/view/1710/1374

61. Meléndez HJ, Zambrano MP, Martínez X. Evaluación de adecuada indicación transfusional en un hospital universitario. Rev. colomb. anestesiol. [Internet]. 2007 June [citado 2023 Sep 13] ; 35( 3 ): 195-201. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-33472007000300003&lng=en.

62. Álvarez Castelló MP. Sistema regulador de la sangre en Cuba. En: Anuario Científico CECMED, Año 17, pp. 25- 30. [Internet]. Enero-diciembre, 2019 [citado 2023 Sep 13] ; Disponible en: https://www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/anuario/CECMED2019%20r.pdf#page=25 o http://www.cecmed.cu

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Elena López González, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez, Lázaro Silva Ramos, Catherine Milagros Fajardo Borges, Joaquín Ernesto Laureiro González.

Curación de datos: Elena López González, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez.

Análisis formal: Elena López González, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez, Lázaro Silva Ramos, Catherine Milagros Fajardo Borges, Joaquín Ernesto Laureiro González.

Investigación: Elena López González, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez, Lázaro Silva Ramos, Catherine Milagros Fajardo Borges, Joaquín Ernesto Laureiro González.

Metodología: Elena López González, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez.

Administración del proyecto: Elena López González.

Supervisión: Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez, Lázaro Silva Ramos.

Validación: Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez, Lázaro Silva Ramos.

Visualización: Elena López González, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez, Lázaro Silva Ramos.

Redacción – borrador original: Elena López González, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez, Lázaro Silva Ramos, Catherine Milagros Fajardo Borges, Joaquín Ernesto Laureiro González.

Redacción – revisión y edición: Elena López González, Celia de los Ángeles Rodríguez Orta, Anadely Gámez Pérez, Lázaro Silva Ramos, Catherine Milagros Fajardo Borges, Joaquín Ernesto Laureiro González.