ORIGINAL

Protective and risk factors for condom use as an hiv preventive measure in men who have sex with men. Development of a model

Factores protectores y de riesgo para el uso del condón como medida preventiva del vih en hombres que tienen sexo con hombres, desarrollo de un modelo

Juan Carlos Plascencia-De la Torre1

![]() *, Kalina Isela Martínez-Martínez2

*, Kalina Isela Martínez-Martínez2 ![]() ,

Fredi Everardo Correa-Romero3

,

Fredi Everardo Correa-Romero3 ![]() , Ricardo

Sánchez-Medina4

, Ricardo

Sánchez-Medina4 ![]() , Oscar Ulises Reynoso-González1

, Oscar Ulises Reynoso-González1 ![]() *

*

1Universidad de Guadalajara. Guadalajara, México.

2Universidad Autónoma de Aguascalientes, Departamento de Psicología. Aguascalientes, México.

3Universidad de Guanajuato. México.

4Universidad Nacional Autónoma de México. México.

Citar como: Plascencia-De la Torre JC, Martínez-Martínez KI, Correa-Romero FE, Sánchez-Medina R, Reynoso-González OU. Protective and risk factors for condom use as an hiv preventive measure in men who have sex with men. Development of a model. Seminars in Medical Writing and Education. 2024; 3:476. https://doi.org/10.56294/mw2024476

Recibido: 29-09-2023 Revisado: 19-02-2024 Aceptado: 05-05-2024 Publicado: 06-05-2024

Editor: PhD. Prof. Estela

Morales Peralta ![]()

Autor para correspondencia: Juan Carlos Plascencia-De la Torre *

ABSTRACT

Introduction: HIV continues to disproportionately affect key populations, such as MSM, who in Mexico have a 28 times higher risk of infection compared to other key populations and 44 times higher than the general population. This vulnerability is due to the interaction of psychological, social and structural factors that interfere with preventive behaviors, such as condom use.

Objective: to evaluate the influence of protective psychological factors (HIV risk perception and sexual assertiveness) and risk factors (sexual sensation seeking and psychoactive substance use) on condom use as an HIV preventive measure in a sample of MSM in the state of Jalisco, Mexico.

Method: a quantitative study with a non-experimental-transversal design and predictive-exploratory scope was carried out with the participation of 247 MSM of legal age from Jalisco. A battery of instruments was used that included the HIV Risk Perception Scale, the Sexual Assertiveness Scale, the Sexual Sensation Seeking Scale, the Alcohol and Drug Consumption subscale of the Questionnaire of Situational Influences for Sexual Behavior in MSM, and two items to measure consistency in condom use. Data were collected digitally, respecting ethical standards, and descriptive, bivariate and multivariate analyses were performed.

Results: consistent condom use was reported by 37,7 % of participants. Moderate to high levels of HIV risk perception and sexual assertiveness, and low levels of sexual sensation seeking and substance use were observed. Condom use was positively correlated with risk perception and sexual assertiveness. The logistic regression model was significant (p<0,001), showing that the higher the risk perception and assertiveness, the higher the probability of condom use, explaining between 21,6 % and 29,5 % of the variance.

Conclusions: HIV risk perception and sexual assertiveness are key factors that positively influence consistent condom use in the MSM population. The predictive model demonstrates that as these factors increase, the likelihood of consistent condom use significantly increases, underscoring the importance of promoting educational strategies that strengthen HIV risk awareness and sexual assertiveness skills.

Keywords: Risk Perception; Sexual Assertiveness; Condom Use; Sexual Sensation Seeking; Consumption of Psychoactive Substances.

RESUMEN

Introducción: el VIH continúa afectando de manera desproporcionada a poblaciones clave, como los HSH, quienes en México tienen un riesgo 28 veces mayor de infección en comparación con otras poblaciones clave y 44 veces mayor que la población general. Esta vulnerabilidad se debe a la interacción de factores psicológicos, sociales y estructurales que interfieren con las conductas preventivas, como el uso del condón.

Objetivo: evaluar la influencia de los factores psicológicos protectores (percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual) y de riesgo (búsqueda de sensaciones sexuales y consumo de sustancias psicoactivas) sobre el uso del condón como medida preventiva del VIH en una muestra de HSH en el estado de Jalisco, México.

Método: se realizó un estudio cuantitativo con diseño no experimental-transversal y alcance predictivo-explicativo, en el que participaron 247 HSH mayores de edad de Jalisco. Se utilizó una batería de instrumentos que incluyó la Escala de Percepción de Riesgo al VIH, la Escala de Asertividad Sexual, la Escala de Búsqueda de Sensaciones Sexuales, la subescala de Consumo de Alcohol y Drogas del Cuestionario de Influencias Situacionales para la Conducta Sexual en HSH, y dos reactivos para medir la consistencia en el uso del condón. Los datos se recopilaron digitalmente, respetando las normas éticas, y se realizaron análisis descriptivos, bivariados y multivariados.

Resultados: el 37,7 % de los participantes reportó un uso consistente del condón. Se observaron niveles moderados a altos en la percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual, y niveles bajos en la búsqueda de sensaciones sexuales y el consumo de sustancias. El uso del condón se correlacionó positivamente con la percepción de riesgo y la asertividad sexual. El modelo de regresión logística fue significativo (p<0,001), mostrando que, a mayor percepción de riesgo y asertividad, mayor es la probabilidad de usar condón, explicando entre el 21,6 % y el 29,5 % de la varianza.

Conclusiones: la percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual son factores clave que influyen positivamente en el uso consistente del condón en la población de HSH. El modelo predictivo demuestra que, a medida que aumentan estos factores, se incrementa significativamente la probabilidad de utilizar el condón de manera consistente, lo que subraya la importancia de promover estrategias educativas que fortalezcan la conciencia sobre el riesgo del VIH y las habilidades de asertividad sexual.

Palabras clave: Percepción de riesgo; Asertividad Sexual; Uso del Condón; Búsqueda de Sensaciones Sexuales; Consumo de Sustancias Psicoactivas.

INTRODUCCIÓN

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) continúa siendo un desafío relevante para la salud pública global, pese a los avances en su tratamiento y prevención. Afecta principalmente a poblaciones clave y sus parejas, concentrando el 62 % de los casos recientes. En particular, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) constituyen un grupo especialmente vulnerable, representando el 44 % de los nuevos diagnósticos en México y América Latina (ONUSIDA, 2020). De hecho, los HSH en México tienen un riesgo 28 veces mayor de adquirir VIH en comparación con otras poblaciones clave y 44 veces mayor respecto a la población general (CENSIDA, 2021), lo que se atribuye a factores biológicos, psicológicos, sociales y estructurales (Tobón & García, 2022).

Aunque los HSH conforman una fracción menor de la población, acumulan casi la mitad de los casos de VIH en los últimos años (Posada et al., 2020). Además, la alta incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) sugiere que ciertos factores psicológicos afectan el uso constante del condón, una estrategia clave en la prevención del VIH (Betancourt et al., 2021). Su efectividad está respaldada científicamente, pero su utilización se ve obstaculizada por barreras cognitivas y conductuales, acceso limitado a condones y normas culturales que desalientan su uso (Gredig et al., 2020; Hentges et al., 2023; Morell et al., 2021).

Diversos estudios muestran que cerca del 80 % de los HSH no usan el condón de manera consistente, y el 20 % nunca lo emplea (Milanes et al., 2023; Yañez, 2018). Factores como el conocimiento sobre VIH, actitudes frente a la enfermedad y percepción de autoeficacia influyen en su uso (Shadake et al., 2017). Sin embargo, hay escasas investigaciones que incluyan variables protectoras como la percepción del riesgo al VIH y la asertividad sexual (Morell et al., 2021), así como factores de riesgo como la búsqueda de sensaciones sexuales y el consumo de sustancias psicoactivas (Ali et al., 2019; González et al., 2018; Jiménez, 2018; Kritsanavarin et al., 2020; Ntombela et al., 2021; Yañez, 2018).

La percepción del riesgo de adquirir VIH es crucial para adoptar conductas preventivas, como el uso del condón (Sánchez, Lozano et al., 2022). No obstante, la conciencia del riesgo no siempre se traduce en acciones protectoras, lo que hace necesario estudiar su impacto en la toma de decisiones sobre el uso del condón (Llanes et al., 2020). Asimismo, la asertividad sexual, entendida como la capacidad de comunicar deseos y límites en la intimidad, está vinculada con una mayor probabilidad de utilizar preservativos (Makoroff et al., 1997; Corral et al., 2022; Uribe et al., 2017).

Además, la búsqueda de sensaciones sexuales, caracterizada por el deseo de experiencias novedosas, puede llevar a conductas sexuales de riesgo, incluyendo la práctica de relaciones sin protección (González et al., 2018; Wim et al., 2014). De manera similar, el consumo de sustancias psicoactivas afecta la toma de decisiones al reducir la inhibición y aumentar la impulsividad, lo que incrementa la probabilidad de prácticas sexuales sin condón (Chaves et al., 2019; Guerras et al., 2022; Arias, 2005; Rodríguez et al., 2018; Leonangeli et al., 2021).

Los estudios sobre los factores protectores y de riesgo asociados al uso del condón en HSH, particularmente en México son escasos, dado que la interacción entre los factores mencionados y la conducta sexual segura no está completamente definida, esto podría deberse a que los HSH forman parte de una población oculta, debido a que se trata de un tema sensible relacionado con la sexualidad y al posible estigma persistente en el contexto local por su conducta sexual. Aunque diversos estudios han identificado varias variables de manera aislada, ninguna de ellas, por sí sola, es suficiente para explicar completamente el problema. En ese sentido, el interés que radica el presente estudio es el de contribuir a comprender los procesos entre diversos factores psicológicos protectores y de riesgo para el uso del condón como medida preventiva del VIH en HSH de nacionalidad mexicana, particularmente en el estado de Jalisco, al ser uno de los cinco estados del país con la mayor proporción de casos con respecto al total.

Por tanto, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la asociación de los factores psicológicos protectores (percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual) y de riesgo (búsqueda de sensaciones sexuales y consumo de sustancias psicoactivas) sobre el uso del condón como medida preventiva del VIH en una muestra de HSH en el estado de Jalisco, México.

MÉTODO

Diseño

Dada la naturaleza del estudio, este parte de un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental-transversal, de alcance predictivo-explicativo (Ato & Vallejo, 2018; Hernández & Mendoza, 2018; Supo, 2012).

Población de estudio

La investigación se enfocó en HSH, una población con un riesgo elevado de adquirir VIH. Para la selección de participantes, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual es adecuado para acceder a grupos con baja prevalencia o de difícil localización. Se implementó un muestreo en línea, lo que facilitó el contacto con esta población oculta, permitió ampliar el tamaño muestral y el alcance del estudio, además de optimizar recursos en términos de tiempo y costos (Hernández & Carpio, 2019; Hernández & Mendoza, 2018). En este sentido, Baltar y Gorjup (2012) destacan que el muestreo virtual es una estrategia efectiva para reclutar participantes en distintos lugares, logrando mayores tasas de respuesta y obteniendo muestras con una diversidad sociodemográfica significativa.

Muestra

Para la selección de la muestra, se plantearon criterios de inclusión y conclusiones. Se incluyeron en el estudio aquellos residentes del estado de Jalisco, que se identificaran con el sexo biológico “hombre”, que fueran mayores de 18 años, que refieran tener o haber tenido una relación sexual con un o varios hombres en los últimos seis meses y que aceptaran el consentimiento informado y participar de manera voluntaria.

Se eliminaron aquellos que reportaron un diagnóstico positivo al VIH, reportaran no haber iniciado una vida sexual al momento del estudio o no haber tenido actividad sexual en los últimos seis meses con otro hombre o que no respondieran adecuadamente a la batería de instrumentos.

Para la recolección de los datos se recurrió a diversas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se hizo difusión de la batería de instrumentos a través de las redes sociales como Facebook.

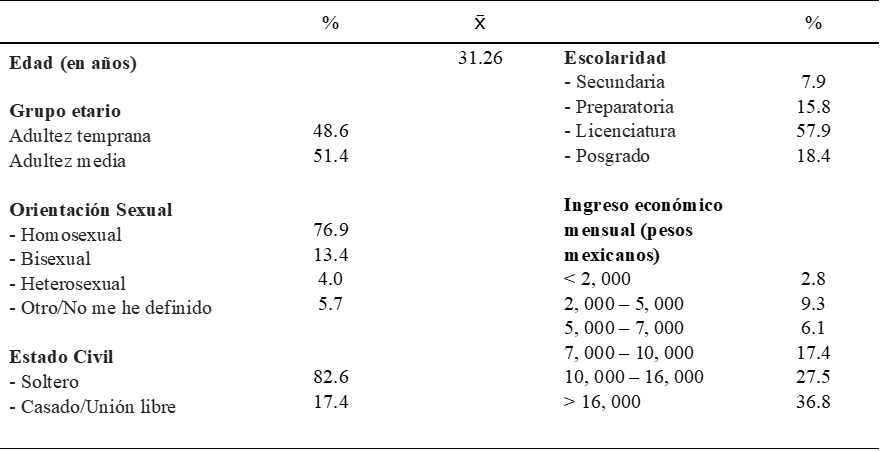

En total, se logró la participación de 334 hombres, originarios de diversos estados de México, sin embargo, 87 de ellos no cumplieron con los criterios de inclusión o fueron descartados de la base de datos partiendo de los criterios de eliminación antes mencionados, quedando una n final de 247 HSH en un rango de edad de 18 a 56 años (Media = 31,26; DE = 7,528), el 76,9 % se identificó como homosexual, el 82,6 % refirió estar soltero, el 61,9 % con escolaridad de licenciatura. El resto de las características se muestra en la figura 1.

Figura 1. Caracterización de las variables sociodemográficas (n = 247)

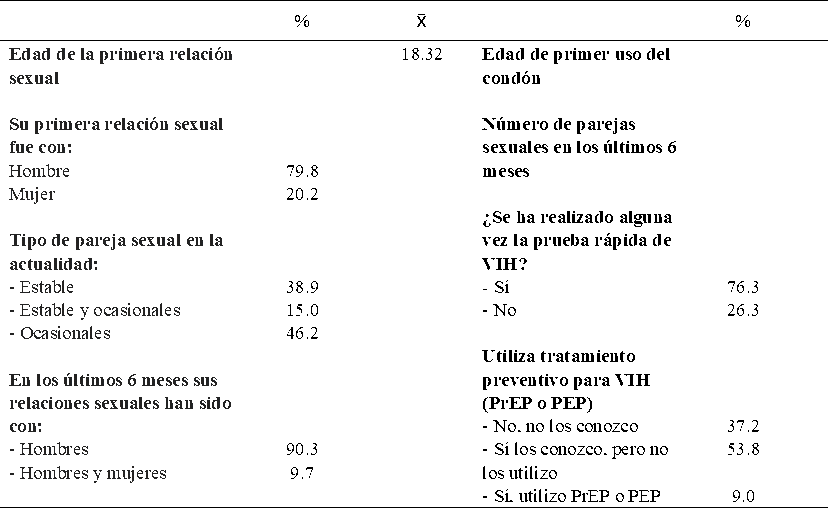

En la figura 2 se presentan las características de la vida sexual de los participantes, con una edad promedio de inicio de la vida sexual de 18,32 años (mínimo 6; máximo 33), y una edad promedio de inicio del uso del condón de 19,42 años. El 46,2 % de los participantes reportan tener pareja sexual ocasional con un promedio de 4 parejas en los últimos seis meses. Asimismo, la mayoría de los individuos menciona que en los últimos seis meses sus relaciones sexuales han sido exclusivamente con hombres (90,3 %).

Figura 2. Caracterización de las variables de vida sexual (n = 247)

Instrumentos de medición

A partir del planteamiento general de la investigación, se integró un conjunto de instrumentos que permitieron evaluar las variables de interés. A continuación, se procede a describir cada uno de ellos:

En la primera parte del conjunto de pruebas se proporcionó un consentimiento informado donde se indicaron los objetivos de la evaluación, los tipos de resultados a obtener y los fines académicos y confidenciales del estudio. Posteriormente, se aplicó un cuestionario de datos personales y de vida sexual que permitió recoger información relevante para el estudio:

• Edad

• Orientación Sexual

• Estado civil

• Escolaridad

• Ingresos económicos

• Edad de la primera relación sexual

• Edad de inicio del uso del condón

• Tipo de parejas sexuales al momento del estudio

• Número de parejas sexuales los últimos seis meses

• Conocimiento del estado serológico a VIH

• Uso de tratamiento profiláctico para VIH

La segunda parte del conjunto de pruebas incluyó los instrumentos destinados a evaluar los factores de protección y de riesgo. Entre ellos, se utilizó la Escala de Percepción de Riesgo ante la Transmisión del VIH por Vía Sexual [EPR-VIH] (Sánchez, Lozano, et al., 2021), compuesta por 16 reactivos con un formato de respuesta tipo Likert de cinco opciones (1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=De acuerdo y 5=Totalmente de acuerdo). Esta escala mide tres dimensiones principales: prácticas sexuales de riesgo (ítems 4, 7, 8, 10 y 16), situaciones de transmisión del VIH (ítems 2, 5, 11, 13, 14 y 15) y prácticas sexuales seguras (ítems 1, 3, 6, 9 y 12). En estudios previos con población mexicana, ha mostrado una confiabilidad aceptable con un alfa de Cronbach de 0,78. Para este estudio, se realizaron análisis de confiabilidad mediante los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, obteniendo valores de α = 0,62 y ω = 0,65, los cuales, según la literatura, deberían superar 0,70 para considerarse adecuados (Medrano & Pérez, 2019). Se llevaron a cabo cálculos de confiabilidad mediante la eliminación de ítems. Tanto el coeficiente Alfa de Cronbach como el índice Omega de McDonald indicaron que la exclusión del reactivo 5 mejoraría la fiabilidad de la escala. Este ítem, que plantea la afirmación: “Es seguro tener relaciones sin protección con una persona que tiene VIH si debido al tratamiento se encuentra indetectable el virus”, emplea términos técnicos como “indetectable”, los cuales podrían no ser plenamente comprendidos por los participantes. La posible confusión, al interpretar “indetectable” como sinónimo de “curado”, podría sesgar las respuestas. Esta falta de claridad en torno al concepto clínico de indetectabilidad y su relación con el riesgo de transmisión justificó su eliminación. Como resultado, los índices de confiabilidad mejoraron, alcanzando valores de α = 0,71 y ω = 0,71.

Para medir la asertividad sexual, se empleó la Escala de Asertividad Sexual (SAS), desarrollada por Morokoff et al. (1997), traducida al español por Sierra et al. (2011) y validada en población mexicana por Torres et al. (2017). La escala consta de 18 ítems organizados en tres dimensiones: la primera, Inicio de la relación sexual (ítems 1-6), evalúa con qué frecuencia una persona inicia un encuentro sexual de manera deseada; la segunda, Rechazo de la relación sexual (ítems 7-12), mide la capacidad de una persona para evitar relaciones o prácticas sexuales no deseadas; y la tercera, Prevención de ITS (ítems 13-18), analiza la insistencia en el uso de métodos anticonceptivos de barrera de látex con la pareja. Los ítems se califican en una escala Likert de 0 (Nunca) a 4 (Siempre), donde puntuaciones más altas reflejan mayor asertividad sexual. En términos de confiabilidad, la escala ha mostrado valores de alfa de Cronbach entre 0,71 y 0,85, considerados aceptables. Para este estudio, los análisis de confiabilidad mediante Alfa de Cronbach y Omega de McDonald arrojaron valores adecuados (α = 0,81; ω = 0,81).

La Escala de Búsqueda de Sensaciones Sexuales (SSSS-9), desarrollada por Kalichman et al. (1995), fue adaptada al español y validada en adultos mexicanos por Moral de la Rubia (2018). Consta de nueve ítems con respuestas en formato Likert, que van de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 4 (Totalmente de acuerdo). Los reactivos se agrupan en dos dimensiones: Búsqueda de nuevas sensaciones sexuales y Búsqueda de nuevas experiencias sexuales. La puntuación total se obtiene sumando las respuestas de los ítems y dividiendo el resultado entre nueve, generando un rango de 1 a 4, donde puntuaciones más altas indican una mayor inclinación hacia la búsqueda de excitación, experiencias y novedades sexuales. La escala ha mostrado una consistencia interna adecuada en población mexicana (α de Cronbach = 0,93). En este estudio, los análisis de confiabilidad mediante Alfa de Cronbach y Omega de McDonald arrojaron valores aceptables (α = 0,80; ω = 0,81).

Para evaluar el consumo de sustancias psicoactivas, se empleó el Cuestionario de Influencias Situacionales para la Conducta Sexual en HSH (ISCS_HSH; Moral de la Rubia et al., 2016), previamente validado en población mexicana. Este instrumento consta de 14 ítems que miden la frecuencia de exposición a situaciones que pueden favorecer conductas sexuales de riesgo para el VIH. De estos, ocho ítems indagan sobre la asistencia a ciertos lugares para conocer parejas, mientras que seis evalúan la frecuencia de consumo de alcohol y drogas antes del encuentro sexual, ya sea por parte del individuo, de su pareja o de ambos. Para este estudio, solo se consideró la subescala de consumo de alcohol y drogas. El cuestionario utiliza una escala de respuesta tipo Likert con valores de 1 (nunca) a 4 (frecuentemente), donde puntuaciones más altas indican una mayor exposición al consumo de estas sustancias. La consistencia interna de los ítems relacionados con el consumo de sustancias es de 0,88; lo que se considera un nivel adecuado de fiabilidad. En el presente estudio, los análisis de confiabilidad mediante Alfa de Cronbach y Omega de McDonald arrojaron valores aceptables (α = 0,82; ω = 0,79).

Por último, siguiendo la propuesta de DiClemente y Wingood (1995), utilizada también por Sánchez et al. (2021) en población HSH, se emplearon dos reactivos para evaluar la frecuencia de relaciones sexuales y el uso del condón en los últimos seis meses. A partir de estos datos, se calculó un índice de consistencia con valores entre 0 y 1, obtenido al dividir el número de veces que se utilizó condón por la cantidad total de relaciones sexuales en el mismo periodo. Un valor de 1 indica un uso consistente del condón.

Procedimientos y Análisis estadísticos

La batería de instrumentos se transcribió a un formato digital mediante la plataforma Google Forms, permitiendo su acceso y respuesta desde cualquier dispositivo con conexión a internet (laptop, tablet o celular). La literatura indica que las encuestas en línea pueden ser una herramienta eficaz para ampliar el alcance de los estudios, optimizar la relación tiempo-costo y aumentar el tamaño de la muestra, especialmente cuando se investiga con poblaciones ocultas (Baltar & Gorjup, 2012; Hernández & Carpio, 2019).

Tras la recopilación de datos, se realizó un proceso de depuración, excluyendo los cuestionarios incompletos, ya sea por omisión de datos o por la presencia de patrones de respuesta atípicos que generaban dudas sobre la autenticidad de la información. Posteriormente, las variables del estudio fueron codificadas en una base de datos utilizando el programa Excel 2016.

Análisis estadísticos

Seguido de lo anterior, se realizaron los análisis estadísticos necesarios empleando el paquete estadístico SPSS v20 y el software JASP v.17:

· Para el análisis de los datos sociodemográficos y de vida sexual, así como para la caracterización de las variables en la muestra de estudio se utilizó estadística descriptiva, medidas de frecuencia y porcentajes para variables categóricas, y las medidas de tendencias central (media y desviaciones estándar) para las variables numéricas.

· Acto seguido se procedió a determinar la distribución normal de las variables de estudio por medio de la prueba Shapiro-Wilk misma que determinó que solo la variable de asertividad sexual presentó una distribución normal (p = 0,091), mientras que el resto de las variables reportaron distribución asimétrica. Por lo tanto, se optó por utilizar pruebas no paramétricas para los análisis estadísticos.

· Posteriormente se aplicó un análisis bivariado con Rho de Spearman, el cual permitió conocer el grado relación entre las variables de estudio tomando un valor significativo de p≤0,05.

· Por último, se aplicó un análisis de regresión logística binomial para evaluar cómo las variables predictoras (percepción de riesgo al VIH, asertividad sexual, búsqueda de sensaciones sexuales y consumo de sustancias) se relacionaban con la variable a predecir (uso del condón). Esto permitió determinar qué variables mostraron una influencia significativa y en qué dirección (Reidl & Guillén, 2019).

Aspectos Éticos

El estudio se realizó siguiendo los lineamientos éticos de la Declaración de Helsinki y la Ley General de Salud de México en materia de investigación. Antes de la aplicación de los instrumentos, se proporcionó a los participantes un consentimiento informado que detallaba los objetivos, riesgos mínimos y beneficios del estudio. Se garantizó el anonimato y la confidencialidad de los datos, evitando la recolección de información identificable. La investigación fue clasificada como de riesgo mínimo, ya que solo incluyó la aplicación de instrumentos documentales sobre conducta sexual. Los participantes fueron informados de que su participación era voluntaria, sin beneficios económicos ni riesgos para su integridad, y que podían retirarse en cualquier momento. Los resultados serán utilizados únicamente con fines científicos. El protocolo fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de Aguascalientes [COB-UAA/105/2023].

RESULTADOS

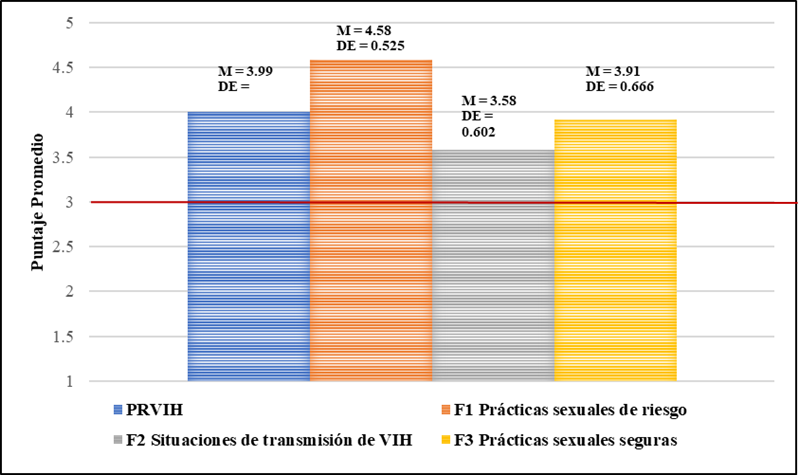

En la figura 3 se aprecian las características de la percepción de riesgo al VIH; los valores obtenidos tanto en la escala total como en sus respectivas dimensiones indican en términos generales rangos moderados-altos, siendo la dimensión F1 Prácticas sexuales de riesgo la de mayor puntuación por encima del resto de los componentes de la escala. Cabe señalar que la media teórica de la escala es 3, por lo que las puntuaciones obtenidas se comparan en función de este valor para determinar si los individuos presentan o no el atributo en cuestión. Esto indica que los HSH evalúan y comprenden las prácticas sexuales que tienen mayor potencial de transmitir el virus, y de igual manera la forma en que consideran ciertos comportamientos sexuales como más o menos riesgosos en términos de la adquisición o la transmisión del VIH.

Figura 3. Análisis descriptivos de la Escala de Percepción de Riesgo al VIH (PRVIH).

Nota: se muestra las Medias (M) y Desviaciones Estándar (DE) de la escala de percepción de riesgo al VIH (PRVIH) y sus respectivas dimensiones

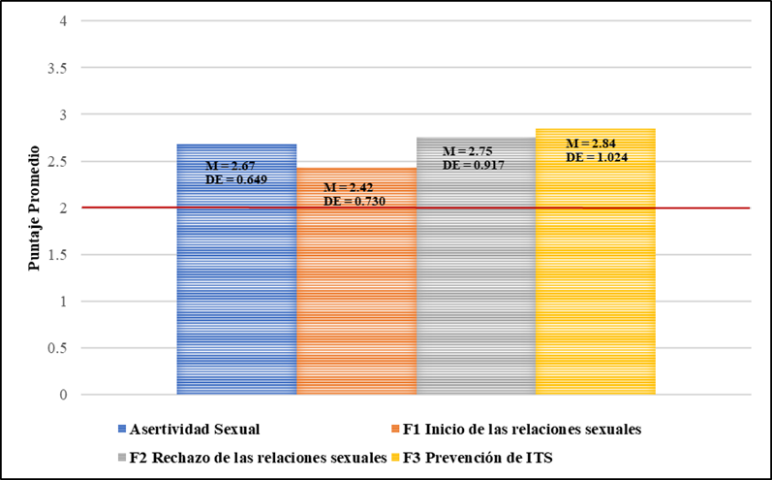

La figura 4 presenta las características de la asertividad sexual, la cual indica valores por encima de la media teórica de 2. Esto sugiere que tanto la asertividad sexual general como sus respectivas dimensiones presentan niveles moderados. Cabe destacar que la dimensión F3 Prevención de ITS muestra una ligera mayor puntuación en comparación con las otras dimensiones, lo que indica que la muestra evaluada tiende a comunicar con sus parejas sexuales sus deseos, necesidades y límites en el contexto de las relaciones sexuales, con el objetivo de prevenir la transmisión del VIH y otras ITS, y mantener una vida sexual saludable y segura.

Figura 4. Análisis descriptivos de la Escala de Asertividad Sexual (AS).

Nota: se muestra las Medias (M) y Desviaciones Estándar (DE) de la escala de Asertividad Sexual (AS) y sus respectivas dimensiones

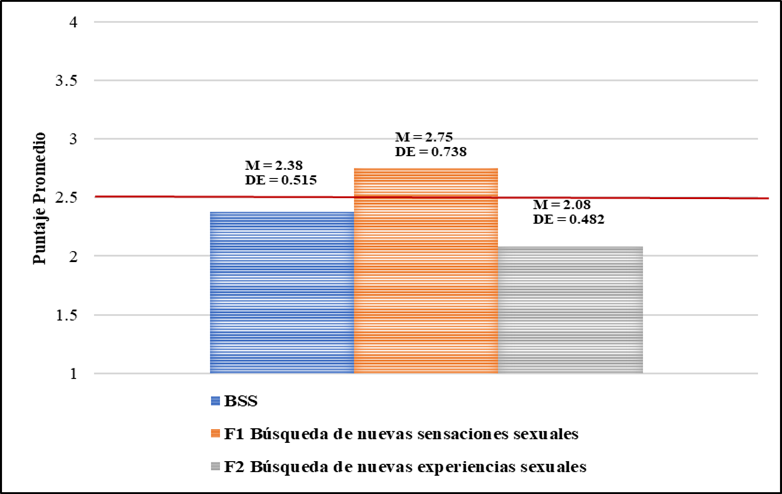

Con respecto a la búsqueda de sensaciones sexuales, la figura 5 muestra una media de 2,38; lo cual, al compararse con la media teórica de 2,5; indica una disposición moderada para buscar y participar en experiencias sexuales novedosas. La dimensión con mayor puntaje es la F1 Búsqueda de nuevas sensaciones sexuales, lo que sugiere que los participantes del estudio tienden a la exploración de experiencias y actividades sexuales diferentes o novedosas con el objetivo de experimentar nuevas sensaciones que les produzcan excitación, placer o satisfacción sexual. En este factor predominan los contenidos sobre sensaciones sin referencia explícita a lo externo.

Figura 5. Análisis descriptivos de la Escala de Búsqueda de sensaciones sexuales (BSS).

Nota: se muestra las Medias (M) y Desviaciones Estándar (DE) de la escala de Búsqueda de sensaciones sexuales (BSS) y sus respectivas dimensiones

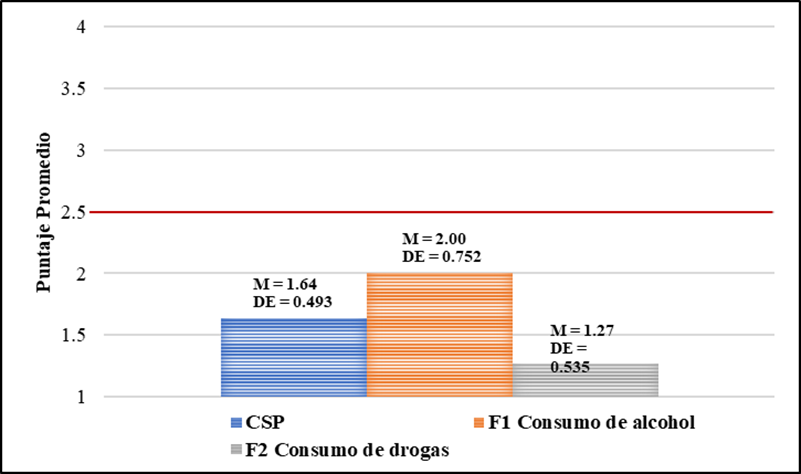

Adicionalmente, la figura 6 proporciona una representación visual de los datos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas durante las relaciones sexuales. Se observa que los niveles de consumo de estas sustancias son moderadamente bajos en comparación con la media teórica de 2.5, con una tendencia más marcada hacia el consumo de alcohol en comparación con otras drogas.

Figura 6. Análisis descriptivos de la Escala de Consumo de sustancias psicoactivas (CSP).

Nota: Se muestra las Medias (M) y Desviaciones Estándar (DE) de la escala de consumo de sustancias psicoactivas (CSP) y sus respectivas dimensiones

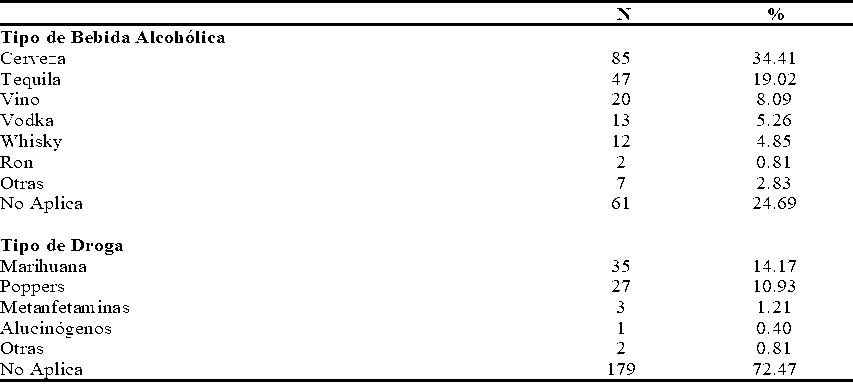

Además, dentro de la variedad de bebidas alcohólicas, la cerveza es la más frecuentemente consumida, mientras que, en lo que respecta al uso de otras drogas, la marihuana destaca por su mayor frecuencia. La figura 7 muestra los porcentajes específicos.

Figura 7. Frecuencia del Consumo de sustancias psicoactivas según su tipo (N=247).

Nota: La categoría No Aplica corresponde a las personas que reportaron no consumir sustancia psicoactiva alguna.

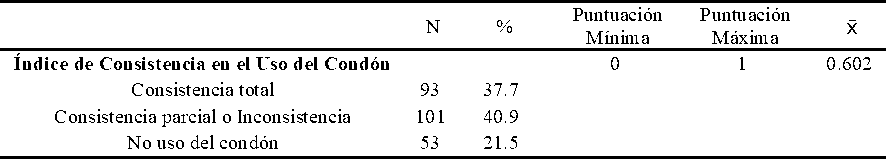

Con respecto al índice de consistencia en el uso del condón, la figura 8 muestra una puntuación media de 0,608 en una escala de 0 a 1, lo que indica que los evaluados reportan inconsistencia en el uso del condón. En este sentido, solo el 37,6 % de los individuos reportó una consistencia total, es decir, siempre usan el condón durante todas sus relaciones sexuales. Por otro lado, el 40,9 % de los evaluados reportó una consistencia parcial, también denominada inconsistencia, lo que significa que usan el condón en algunas ocasiones, pero no en todas las relaciones sexuales. Finalmente, el 21,45 % de los participantes reportó nunca usar el condón durante sus relaciones sexuales.

Figura 8. Análisis descriptivos de la variable Uso del Condón (n=247)

Resultados del Análisis Bivariado y Multivariado

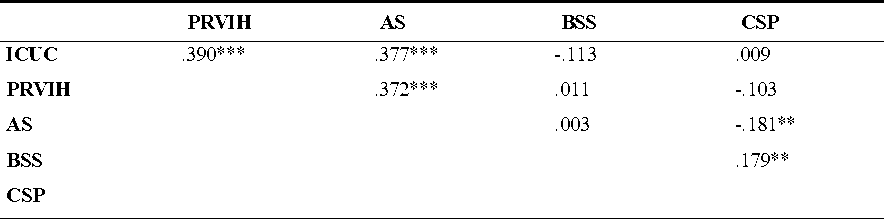

Como parte del análisis bivariado, se examinó la correlación del índice de consistencia en el uso del condón con las demás variables de estudio. La prueba de correlación Rho de Spearman reveló una relación positiva y de intensidad moderada en términos del tamaño y del efecto con dos variables: percepción de riesgo al VIH y asertividad sexual, lo que sugiere que un aumento en estas variables se asocia con un mayor uso del condón. En cambio, no se encontró una correlación significativa entre el uso del condón y la búsqueda de sensaciones sexuales ni el consumo de sustancias psicoactivas, que tampoco mostraron un efecto importante en la consistencia en el uso del condón en esta muestra de HSH. Además, se identificó una correlación estadísticamente significativa entre algunas de las variables independientes, como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Análisis de correlación entre las variables de estudio.

Nota: Análisis de Correlación Rho de Spearman. (ICUC) Consistencia en el uso del condón; (PRVIH) Percepción de riesgo al VIH; (AS) Asertividad sexual; (BSS) Búsqueda de sensaciones sexuales; (CSP) Consumo de sustancias psicoactivas. *La correlación es significativa al nivel 0,05 **La correlación es significativa al nivel 0,01 *** La correlación es significativa al nivel 0,001.

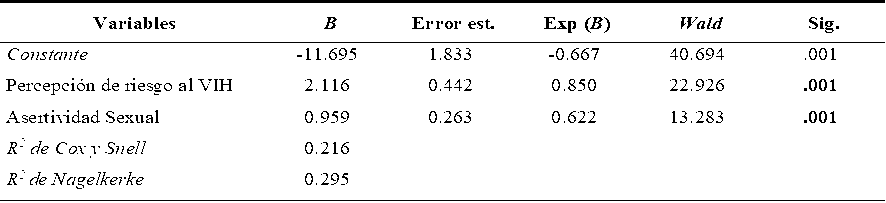

Como último procedimiento, se corrió un análisis de regresión logística binomial, utilizado principalmente para predecir la probabilidad de ocurrencia de un evento, en este caso, la consistencia en el uso del condón.

Como primer punto, se consideró el uso del codón como la variable dependiente, y las variables percepción de riesgo al VIH y asertividad sexual como variables independientes, descartando las variables búsqueda de sensaciones sexuales y consumo de sustancias psicoactivas al no demostrar relación significativa con el índice de consistencia en el uso del condón en el análisis previo. Es importante mencionar que, para la regresión logística se dicotomizó la variable índice de consistencia en el uso del condón, considerando las puntuaciones 0 al 99 como “inconsistencia en el uso del condón” (62,4 %) y los valores iguales a 1 como “consistencia en el uso del condón” (37,6 %).

La figura 10 muestra los valores del modelo de regresión, el cual fue estadísticamente significativo, X2(244)=60,171; p<0,001; encontrando coeficientes positivos, lo cual indica que el uso del condón aumenta cuando los niveles de percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual son mayores (p<0,001). Por otra parte, el alcance explicativo se encuentra entre los valores de Cox y Snell y Nagelkerke, es decir, que el modelo explica entre el 21,6 % y 29,5 % del total de la varianza.

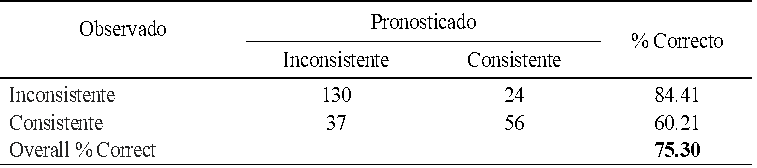

Figura 10. Modelo de regresión logística binomial para el uso del condón

Por otra parte, al realizar un pronóstico entre los datos observados y los valores de predicción, el modelo reporta un buen desempeño prediciendo los casos de inconsistencia en el uso del condón con una precisión del 84,41 %, mientras que para los casos de consistencia en el uso del condón se reporta una precisión del 60,21 %, considerado como desempeño moderado. La precisión general del modelo, considerando tanto los casos de inconsistencia como de consistencia es del 75,3 % (véase figura 11).

Figura 11. Matriz de desorden

DISCUSIÓN

Este estudio parte de la pregunta general de investigación ¿en qué grado influyen los factores psicológicos protectores (percepción de riesgo al VIH y asertividad sexual) y de riesgo (búsqueda de sensaciones sexuales y consumo de sustancias psicoactivas) sobre el uso del condón en una muestra de HSH del estado de Jalisco? Si bien la literatura marca que existe una inconsistencia del uso del condón durante las relaciones sexuales en población HSH, la evidencia científica ha identificado una amplia gama de factores psicosociales asociados a este problema, mismos que se han integrado a diversos modelos explicativos desde la Psicología de la Salud, no obstante, existen otras variables de corte cognitivo-conductual, tanto protectoras como de riesgo que no han sido estudiadas en HSH del contexto mexicano, ni incorporadas a los modelos teóricos existentes.

Características Sociodemográficas y de conducta sexual

En la muestra evaluada (n=247), la mayoría se identificó como homosexual, lo cual coincide con la literatura que define a los homosexuales como aquellos que sienten atracción por personas de su mismo sexo. Sin embargo, un 4 % se identificó como heterosexual, pero reportaron haber tenido relaciones sexuales con hombres, lo cual puede explicarse por la exploración de la sexualidad o por el contexto social, donde podría ser difícil admitir abiertamente la actividad sexual con hombres debido al estigma y discriminación (Ali et al., 2019). En cuanto a la edad de inicio de la vida sexual, el promedio fue de 18,32 años, aunque algunos participantes indicaron haber comenzado a una edad temprana, lo que podría deberse a errores en el registro o a experiencias de abuso sexual infantil. Este hallazgo concuerda con estudios que ubican el inicio de la vida sexual en la adolescencia tardía o adultez temprana (Martínez et al., 2016; Milanes et al., 2023). Además, los participantes reportaron un promedio de 19 años para comenzar a usar el condón, lo que sugiere que la primera vez que lo utilizaron estuvo cercana a su primer encuentro sexual.

En la muestra analizada, la mayoría reportó tener parejas sexuales ocasionales, con un promedio de cuatro parejas en los últimos seis meses, lo que se asocia con un mayor riesgo de adquirir el VIH. Aunque este número puede variar según el contexto y otros factores, algunas investigaciones han mostrado diferencias en el número de parejas sexuales entre HSH y hombres que solo tienen relaciones con mujeres (López et al., 2021; Sanabria et al., 2020). Además, la mayoría de los participantes indicó haberse realizado la prueba de VIH, lo que refleja una alta preocupación por la detección temprana y el autocuidado. Sin embargo, este dato difiere de estudios previos que encontraron una baja tasa de pruebas en jóvenes con una percepción baja del riesgo (Sanabria et al., 2020). Por otro lado, un 9 % de los participantes usaron PrEP o PEP como método preventivo, lo cual podría influir en la omisión del condón, ya que algunos usuarios perciben la PrEP como una protección suficiente contra el VIH. Sin embargo, es importante recordar que la PrEP no protege contra otras ITS, por lo que se recomienda el uso del condón para una prevención integral (Ramchandani & Golden, 2019; Tan et al., 2020). Esta relación entre la PrEP y el uso del condón debería ser investigada más a fondo para entender mejor los factores que influyen en la adopción de comportamientos preventivos en la población HSH.

Caracterización de los factores psicológicos protectores y de riesgo, y el uso del condón

En relación con la percepción de riesgo al VIH, los HSH evaluados mostraron puntuaciones entre moderadas y altas, lo que indica una conciencia generalizada sobre los riesgos del VIH. Este conocimiento podría promover comportamientos preventivos como el uso del condón y la realización de pruebas de VIH regulares (Pérez et al., 2016; Acosta, 2021; Dacus & Sandfort, 2020). Sin embargo, la percepción del riesgo podría estar influenciada por factores como la escolaridad, ya que la mayoría de los participantes tiene estudios universitarios. El acceso a información precisa sobre el VIH ya sea a través de recursos educativos, internet o profesionales de la salud, también juega un papel clave en la formación de esta percepción. Además, algunos hombres pueden desarrollar una mayor percepción de riesgo debido a sus prácticas sexuales de alto riesgo, como tener múltiples parejas sin conocer su estado serológico, lo que genera ansiedad y temor.

Aunque los resultados de este estudio muestran niveles moderados a altos en la percepción del riesgo al VIH, estos hallazgos contrastan con investigaciones previas que indican que entre el 75 % y el 90 % de los participantes sienten invulnerabilidad frente al VIH, a pesar de sus comportamientos sexuales (Guerra et al., 2022; Lameiras et al., 2002; Pastor & Rojas, 2019; Saura et al., 2019; Torres et al., 2018). Según estos estudios, este fenómeno se debe a factores como la percepción de baja vulnerabilidad personal, un optimismo poco realista y la subestimación del propio riesgo, mientras que se sobreestima el riesgo en los demás. La percepción del riesgo varía entre individuos y grupos, y no siempre refleja el riesgo real de contraer el VIH. Aunque es un factor importante en la toma de decisiones de los HSH, debe estar respaldada por información precisa y prácticas preventivas efectivas (Guerra et al., 2022; Torres et al., 2018).

Aunque las puntuaciones moderadas a altas en la percepción del riesgo al VIH en los HSH evaluados indican una conciencia considerable sobre el riesgo, es crucial mejorar estos resultados en términos de prevención y bienestar, implementando estrategias educativas dirigidas a esta población clave. En cuanto a la asertividad sexual, los HSH en este estudio reportaron puntuaciones en el rango de moderadas a bajas, lo que genera preguntas sobre las causas subyacentes de estos niveles. La asertividad sexual, que implica la habilidad de expresar de manera clara y directa los deseos, límites y necesidades sexuales, es esencial para evitar encuentros sexuales no consensuados. La falta de esta capacidad podría dificultar la comunicación sobre el uso del condón y otros aspectos importantes en la relación sexual.

Santos y Sierra (2010) destacan que la asertividad sexual es un componente clave de la sexualidad humana, relacionado con la satisfacción sexual. Subrayan que bajos niveles de asertividad pueden afectar negativamente la satisfacción, disminuyendo el placer y disfrute en las relaciones sexuales. En el caso de los HSH evaluados, una posible explicación para los niveles moderados a bajos de asertividad sexual podría estar vinculada al tipo de parejas sexuales, mayormente ocasionales, lo que dificulta la comunicación asertiva en encuentros con personas desconocidas. Además, el estigma social y la discriminación que enfrentan muchos HSH podría inhibir su capacidad de comunicarse eficazmente con sus parejas. Por ello, se recomienda promover programas de educación sexual inclusiva y políticas públicas que protejan a las minorías sexuales, creando un entorno donde los HSH puedan desarrollar su asertividad sexual de manera segura y saludable.

A pesar de los resultados que indican una asertividad baja a moderada, estos difieren de investigaciones previas en jóvenes HSH, como los estudios de Morell et al. (2021) y Osorio et al. (2017), que reportaron altos niveles de asertividad sexual, sugiriendo que esta habilidad es un factor protector para negociar el uso del condón. Dado el contraste, sería valioso replicar estos estudios en una muestra más grande para comparar resultados y explorar enfoques que contrarresten las normas masculinas hegemónicas que promueven riesgos sexuales, lo cual permitiría una mejor comprensión de la asertividad sexual en HSH y sus implicaciones para la promoción de prácticas sexuales seguras y la prevención del VIH.

En relación con la búsqueda de sensaciones sexuales, los HSH evaluados en este estudio reportaron niveles moderados de riesgo, lo que podría estar vinculado a factores motivacionales como la curiosidad por explorar sus preferencias, la búsqueda de satisfacción, la superación de la rutina en la intimidad, o el descubrimiento de su identidad sexual. Además, este comportamiento podría reflejar el deseo de mejorar la conexión emocional y física con sus parejas. Estos hallazgos coinciden con otros estudios que sugieren que los hombres propensos a la búsqueda de nuevas sensaciones tienden a asumir mayores riesgos, actuando impulsivamente incluso en situaciones de consumo de sustancias psicoactivas (González et al., 2018; Xu et al., 2016). Se ha identificado también una relación clara entre la búsqueda de sensaciones y la participación en conductas sexuales de alto riesgo, como la negativa al uso del condón y la interacción con personas desconocidas, lo que resalta la influencia de este factor en la toma de decisiones sexuales arriesgadas (Wang et al., 2021).

En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, los resultados muestran que, aunque el grado de consumo previo a las relaciones sexuales es moderadamente bajo, el 82,2 % de los HSH evaluados informó haber consumido alguna sustancia en su vida antes de iniciar relaciones sexuales, especialmente alcohol y marihuana. Este hallazgo coincide con estudios previos que reportan una prevalencia significativa de consumo de drogas con fines sexuales entre los HSH, especialmente el uso de sustancias recreativas, mejoradoras del rendimiento sexual y “chemsex” (Guerras et al., 2022). Además, se observó que los patrones de consumo eran más frecuentes entre HSH con diagnóstico positivo de VIH, lo que incrementa el riesgo de transmisión del virus. Investigaciones adicionales (Hibbert et al., 2019) han confirmado que el consumo de drogas recreativas está asociado con un mayor riesgo sexual y más parejas sexuales. En México, un estudio reportó que un alto porcentaje de HSH también consumió alcohol y otras drogas durante el sexo, y se identificó una relación con la homofobia internalizada, lo que sugiere que el estigma y la discriminación social pueden influir en el consumo de sustancias. En general, es necesario ampliar la investigación en diferentes contextos para diseñar programas de prevención más efectivos y adaptados a las necesidades locales.

Al evaluar la consistencia en el uso del condón, se encontró que solo el 37,6 % de los HSH lo utilizan de manera consistente, mientras que el 21,45 % no lo usa en absoluto, y el resto lo utiliza de forma inconsistente. Este hallazgo resalta la preocupación sobre la salud sexual de los HSH en México y plantea posibles factores influyentes, como la percepción de invulnerabilidad al VIH, el optimismo poco realista y la subvaloración del riesgo personal (Pérez et al., 2016; Pastor & Rojas, 2019; Sánchez et al., 2021; Torres et al., 2018). Además, el estigma relacionado con el VIH y las prácticas sexuales de los HSH puede afectar negativamente el uso del condón, al generar miedo a la discriminación y marginalización, especialmente en contextos con ideologías conservadoras hacia las minorías sexuales (Mendoza & Ortiz, 2009; Restrepo & Villegas, 2023). Estos resultados coinciden con otros estudios que reportan un uso inconsistente del condón en HSH en México, como en el caso de Mendoza y Ortiz (2009), quienes encontraron que el 33 % de los HSH de Ciudad Juárez no usaban condón de forma consistente en el sexo anal receptivo y insertivo, y la mayoría en el sexo oral. Otros estudios indican que entre el 50 % y el 80 % de los HSH no utilizan condón, lo cual está relacionado con factores socioculturales, como la falta de educación sexual, creencias contextuales, la falta de acceso al sistema de salud y la falta de comunicación con la pareja. La inconsistencia en el uso del condón incrementa el riesgo de infección por VIH, lo que clasifica a los HSH como una población clave en la propagación de la enfermedad, aunque es importante evitar estigmatizar a este grupo, ya que no todos adoptan prácticas de riesgo y las decisiones sobre el uso del condón son diversas.

Relación entre las variables de estudio

El estudio sobre el uso del condón en los HSH de Jalisco identificó factores asociados con su consistencia. Se realizaron análisis de correlación entre la percepción del riesgo al VIH, la asertividad sexual (factores protectores) y la búsqueda de sensaciones sexuales y el consumo de sustancias psicoactivas (factores de riesgo). Se halló una correlación positiva de intensidad moderada a baja entre la percepción del riesgo y la asertividad sexual en relación con el uso del condón. Esto sugiere que, a medida que aumenta la percepción del riesgo y la habilidad de comunicar de forma asertiva la importancia del uso del condón, también se incrementa la consistencia en su uso, lo cual está relacionado con una mayor conciencia de la necesidad de protección y una mejor comunicación con la pareja.

Se encontró una correlación positiva entre la percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual, aunque moderada. Una mayor percepción de riesgo puede aumentar la conciencia sobre la protección en las relaciones sexuales, lo que fomenta una comunicación efectiva sobre el uso del condón, relacionado con la asertividad sexual. Además, la autoestima y confianza en uno mismo refuerzan esta relación, promoviendo el uso del condón, incluso en relaciones estables o casuales. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que han vinculado la percepción de riesgo con el uso del condón y una menor probabilidad de autocuidado sexual en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) (Guerra et al., 2022; Sanabria et al., 2020). Además, la asertividad sexual y la autoeficacia juegan roles mediadores clave en la adopción de comportamientos preventivos, ya que quienes tienen más confianza en negociar prácticas sexuales seguras son más propensos a usar el condón consistentemente (Morell et al., 2021; Nesoff et al., 2016; Uribe et al., 2017). Corrales et al. (2022) señalan que tanto la asertividad sexual como la autoeficacia son esenciales para prevenir conductas sexuales de riesgo en poblaciones clave.

No se encontraron correlaciones entre la búsqueda de sensaciones sexuales, el consumo de sustancias psicoactivas y el uso consistente del condón, a pesar de que estudios recientes sugieren que estos factores están relacionados con la inconsistencia en su uso en HSH (Enstad et al., 2019; Hernández et al., 2017; Jiang et al., 2022; Leonangeli et al., 2019; Morell et al., 2021; Wang et al., 2021). Sin embargo, se observó una correlación negativa baja entre la búsqueda de nuevas experiencias sexuales y la consistencia en el uso del condón (r=-0,190; p=0,01). Este resultado sugiere que los participantes, al buscar experiencias sexuales novedosas o excitantes, incluyendo prácticas no convencionales y el uso de sustancias psicoactivas, podrían omitir el uso del condón. Este hallazgo respalda las conclusiones de Morell et al. (2021), quienes identificaron que los HSH con uso inconsistente del condón tienden a buscar más experiencias sexuales nuevas, considerándolas un factor de riesgo.

Un análisis bivariado mostró una correlación significativa entre la búsqueda de sensaciones sexuales y el consumo de sustancias psicoactivas, aunque débil. Esta relación puede explicarse por el hecho de que los HSH que buscan sensaciones sexuales frecuentemente recurren a sustancias que les proporcionan euforia, desinhibición y mayor expresión de la sexualidad, lo que aumenta la excitación sexual. Algunas sustancias psicoactivas pueden también incrementar la libido y la disposición para actividades sexuales, impulsando la búsqueda de sensaciones sexuales más intensas, incluidas prácticas de riesgo. Incluir tanto factores protectores como de riesgo en el estudio del uso del condón permite una visión más completa del comportamiento, identificando no solo las barreras, sino también las motivaciones y facilitadores de su uso. Este enfoque integral contribuye al conocimiento en psicología, salud pública y prevención del VIH, ampliando la literatura existente y brindando una base para investigaciones futuras.

Se realizó un análisis de regresión logística que mostró resultados estadísticamente significativos, sugiriendo que el modelo es adecuado para explicar la relación entre los factores protectores y el uso del condón en los HSH de Jalisco. Los coeficientes positivos indican que el uso del condón aumenta cuando los niveles de percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual son mayores, lo que coincide con la teoría que destaca la importancia de estos factores en la adopción de comportamientos preventivos (Morell et al., 2021). En particular, la percepción de riesgo al VIH se identifica como un predictor crucial del uso del condón, y la asertividad sexual facilita la negociación de su uso. Aunque los hallazgos sugieren que estas variables explican una parte sustancial de la varianza en el uso del condón, también indican que otros factores no incluidos en el modelo podrían influir. Estos resultados coinciden parcialmente con investigaciones previas, especialmente sobre la asertividad sexual, aunque existen discrepancias, particularmente respecto a la percepción de riesgo al VIH. Las diferencias pueden atribuirse a contextos culturales distintos, como el nivel educativo, que influye en la percepción de riesgo y en el uso de métodos preventivos (Morell et al., 2021). En regiones de México, la educación sexual limitada podría contribuir a una mayor vulnerabilidad debido a la falta de información y recursos preventivos.

El estudio reveló que, aunque la mayoría de la muestra tenía escolaridad de licenciatura y posgrado, con niveles moderados a altos de percepción de riesgo al VIH, esta percepción estaba asociada al uso del condón. Esto sugiere que la percepción de riesgo no depende exclusivamente de la escolaridad, sino que es una variable compleja influenciada por factores contextuales. En contextos con alta escolaridad, puede haber una menor percepción de riesgo debido a la confianza en la información y las medidas preventivas, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad y disminuir la consistencia en el uso del condón. Por el contrario, en contextos con baja escolaridad, la falta de información puede aumentar la percepción de riesgo, promoviendo comportamientos más cautelosos, pero también puede generar comportamientos de alto riesgo debido a mitos y desinformación. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar los contextos culturales y educativos al evaluar la percepción de riesgo y las conductas preventivas relacionadas con el VIH, resaltando la necesidad de enfoques educativos y de prevención adaptados a las realidades específicas de cada grupo vulnerable.

Los resultados del presente trabajo permiten concluir que la percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual son factores protectores significativos en la adopción de comportamientos preventivos, como el uso del condón. Esto es consistente con teorías previas que subrayan la relevancia de estos factores en la promoción de la salud sexual. Por ejemplo, la teoría de Acción Razonada de Ajzen y Fishbein (1980) destaca la importancia de las actitudes, las normas subjetivas y el control percibido sobre el comportamiento en la predicción de la intención y el comportamiento real. Estos hallazgos refuerzan la teoría al demostrar que la percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual (control percibido) influyen en el uso del condón.

Limitaciones

El estudio presenta hallazgos relevantes sobre los factores protectores y de riesgo relacionados con el uso del condón entre HSH, pero reconoce varias limitaciones. Entre ellas se incluyen variables no controladas, como factores psicosociales, contextuales y estigmas relacionados con el VIH, que pueden afectar las percepciones y comportamientos. Además, el tamaño reducido de la muestra y el uso de técnicas de muestreo no probabilístico limitan la generalización de los resultados. A pesar de estas limitaciones, se sugiere la realización de investigaciones cualitativas adicionales, como entrevistas a profundidad, para entender mejor las dinámicas de pareja, influencias culturales y barreras percibidas.

El estudio también destaca la necesidad de explorar variables cognitivas, conductuales y afectivas que no han sido suficientemente analizadas y que podrían enriquecer el entendimiento del comportamiento sexual de los HSH. Se recomienda la inclusión de análisis descriptivos, como tablas cruzadas, para comparar las características de los HSH que usan condón y aquellos que no. Esto permitiría identificar patrones y tendencias no captadas en los análisis previos, además de diseñar intervenciones más efectivas.

Finalmente, el estudio subraya la importancia de integrar los factores protectores en modelos de intervención que aborden los determinantes sociales y psicosociales, adaptados al contexto sociocultural de los HSH. Estas intervenciones podrían mejorar la efectividad de los programas educativos, reducir la transmisión del VIH y mejorar la calidad de vida de esta población.

CONCLUSIONES

Partiendo del objetivo general de investigación se rescatan las siguientes conclusiones tomando en cuenta los hallazgos más relevantes del estudio:

Se concluye que los HSH evaluados, residentes del estado de Jalisco, México, no presentan una consistencia en el uso del condón, encontrando que solo un pequeño porcentaje de ellos logra cubrir ese criterio para abarcar una sexualidad plena y segura libre de riesgo de infección por VIH.

Los HSH evaluados informaron puntuaciones moderadas a altas en cuanto a su percepción de riesgo al VIH. Esto puede estar relacionado con la conciencia de prácticas sexuales de alto riesgo, múltiples parejas sexuales y la preocupación personal. La información y la educación sobre el VIH también pueden influir en esta percepción. Esto contrasta con investigaciones previas en las que una gran proporción de participantes experimentaban una sensación de invulnerabilidad al VIH.

Se encontró que los HSH evaluados informaron niveles moderados de asertividad sexual. Esto plantea preguntas sobre las razones detrás de estos niveles. Aunque algunos estudios previos habían informado niveles más altos de asertividad sexual en HSH, este estudio encontró una discrepancia. Se sugiere que las características de las parejas sexuales, como tener parejas ocasionales, pueden dificultar la comunicación asertiva durante las relaciones sexuales.

Los sujetos evaluados reportaron niveles moderados de búsqueda de sensaciones sexuales. Esto puede estar relacionado con la curiosidad, el deseo de evitar la monotonía, el proceso de descubrimiento de la identidad sexual y la búsqueda de satisfacción personal. También puede estar relacionado con el impulso de buscar estimulación y excitación sexual.

Aunque el grado de consumo previo a las relaciones sexuales fue moderadamente bajo en esta muestra, se encontró que un porcentaje significativo de HSH había consumido sustancias antes de las relaciones sexuales. El alcohol y la marihuana fueron las sustancias más comunes. Se observó una asociación entre el consumo de sustancias y la búsqueda de sensaciones sexuales.

La percepción del riesgo al VIH y la asertividad sexual están positivamente relacionadas con la consistencia en el uso del condón, mientras que la búsqueda de nuevas experiencias sexuales se correlaciona negativamente con esta consistencia. La falta de correlación significativa con la búsqueda de sensaciones sexuales y el consumo de sustancias psicoactivas indica que estas variables pueden no ser factores determinantes en la consistencia del uso del condón en este contexto específico.

Tomando en cuenta el desarrollo del modelo, los factores protectores percepción de riesgo al VIH y la asertividad sexual son las variables que influyen directamente en el uso del condón en los HSH de Jalisco, explicando entre el 21,6 % y 29,5 % del total de la varianza.

Es importante considerar los factores protectores en los modelos ya existentes para el diseño e implementación de programas educativos que promuevan el uso del condón entre los HSH. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para las políticas de salud pública y subrayan la necesidad de enfoques específicos y contextualizados para la educación y prevención del VIH.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Abeille Mora E, Soto Carrasco AA, Muñoz Muñoz VP, Sánchez Salinas R, Carrera Huerta S, Pérez Noriega E, et al. Características de la prueba piloto: Revisión de artículos publicados en enfermería. Rev Enferm Neurol. 2015; 14(3):169–175. https://doi.org/10.37976/enfermeria.v14i3.212

2. Acosta Vergara TM. Riesgo percibido y decisión hacia la realización de prueba de VIH en hombres que tienen sexo con hombres en área metropolitana de Barranquilla 2020 . Barranquilla: Universidad del Norte; 2021. http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/10136/1044431836.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Agüero F, Masuet-Aumatell C, Morchon S, Ramon-Torrell J. Men who have sex with men: A group of travellers with special needs. Travel Med Infect Dis. 2019;28:74–80. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2018.10.020

4. Ahumada-Cortez JG, Gámez-Medina ME, Valdez-Montero C. El consumo de alcohol como problema de salud pública. Rev Ra Ximhai. 2017;13(2):13–24. https://www.redalyc.org/pdf/461/46154510001.pdf

5. Albarracín D, Johnson BT, Fishbein M, Muellerleile PA. Theories of reasoned action and planned behavior as models of condom use: a meta-analysis. Psychol Bull. 2001;127(1):142–161. https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.1.142

6. Ali MS, Tesfaye Tegegne E, Kassa Tesemma M, Tesfaye Tegegne K. Consistent condom use and associated factors among HIV-Positive clients on antiretroviral therapy in North West Ethiopian Health Center. AIDS Res Treat. 2019;1–10. https://doi.org/10.1155/2019/7134908

7. Almanza Avendaño AM. Adherirse a la vida. Manual para promover la adherencia de varones con VIH. Editorial Colofón; 2018.

8. Amar Amar J, Abello Llanos R, Acosta C. Factores protectores: un aporte investigativo desde la psicología comunitaria de la salud. Rev Psicol Caribe. 2003;11:107–121. https://www.redalyc.org/pdf/213/21301108.pdf

9. American Psychological Association [APA]. Society for Health Psychology. 2021. https://www.apa.org/about/division/div38

10. Andrew BJ, Mullan BA, de Wit JB, Monds LA, Todd J, Kothe EJ. Does the theory of planned behaviour explain condom use behaviour among men who have sex with men? A Meta-analytic review of the literature. AIDS Behav. 2016;20(12):2834–2844. https://doi.org/10.1007/s10461-016-1314-0

11. Antón Ruíz JA. Análisis de factores de riesgo para la transmisión del VIH/SIDA en adolescentes. Desarrollo de un modelo predictivo . Universidad Miguel Hernández; 2013.

12. Ato García M, Vallejo Seco G. Diseños de investigación en Psicología. Pirámide Ed.; 2018.

13. Arias Duque R. Reacciones fisiológicas y neuroquímicas del alcoholismo. Diversitas Perspect Psicol. 2005; 1(2):138–147. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67910203

14. Bach Cabocho E, Forés Miravalles A. La asertividad. Para gente extraordinaria. Plataforma Editorial; 2010.

15. Baltar F, Gorjup M. Muestreo mixto online: Una aplicación en poblaciones ocultas. Intang Cap. 2012; 8(1):123–149. https://www.redalyc.org/pdf/549/54924517006.pdf

16. Bandura A. Self-efficacy. En: Ramachaudran VS, editor. Encyclopedia of human behavior. Vol. 4. New York: Academic Press; 1994. p. 71–81. https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf

17. Bandura A. A social cognitive theory of personality. En: Pervin L, John O, editores. Handbook of personality. New York: Guilford Publications; 1999. p. 154–196. https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1999HP.pdf

18. Bandura A. The evolution of social cognitive theory. En: Smith KG, Hitt MA, editores. Great Minds in Management. Oxford: Oxford University Press; 2005. https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura2005.pdf

19. Bautista Arredondo S, Colchero A, Sosa Rubí SG, Romero Martínez M, Conde C. Resultados principales de la encuesta de seroprevalencia en sitios de encuentro de hombres que tienen sexo con hombres. México, D.F.: Funsalud; 2013. https://funsalud.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Encuesta-seroprevalencia.pdf

20. Becker MH, Maiman L. Sociobehavioral determinants of compliance with health and medical recommendations. Med Care. 1975; 13:10–24.

21. Betancourt Llody YA, Pérez Chacón D, Castañeda Abascal IE, Díaz Bernal Z. Riesgo de infección por VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Cuba. Rev Cubana Hig Epidemiol. 2021; 58(1097). http://www.revepidemiologia.sld.cu/index.php/hie/article/view/1097/1072

22. Boza Cordero R. Orígenes del VIH/sida. Rev Clin Esc Med UCR-HSJD. 2016; 6(4):48–60. Disponible ehttps://www.medigraphic.com/pdfs/revcliescmed/ucr-2016/ucr164g.pdf

23. Boza Cordero R. Patogénesis del VIH. Rev Clin Esc Med UCR-HSJD. 2017; 5(1):28–46. Disponiblen:https://www.medigraphic.com/pdfs/revcliescmed/ucr-2017/ucr175a.pdf

24. Bravo AJ, Pilatti A, Pearson MR, Read JP, Mezquita L, Ibáñez MI. Cross-cultural examination of negative alcohol-related consequences: Measurement invariance of the young adult alcohol consequences questionnaire in Spain, Argentina, and USA. Psychol Assess. 2019; 31(5):631–642. https://doi.org/10.1037/pas0000689

25. Buttmann N, Nielsen A, Munk C, Frederiksen K, Liaw K, Kjaer SK. Young age at first intercourse and subsequent risk-taking behaviour: An epidemiological study of more than 20,000 Danish men from the general population. Scand J Public Health. 2014; 42(6):511–7. https://doi.org/10.1177/1403494814538123

26. Cantu C, Surita K, Buendia J. Factors that increase risk of an HIV diagnosis following a diagnosis of syphilis: A Population-Based analysis of Texas Men. AIDS Behav. 2022; 1–7. https://doi.org/10.1007/s10461-022-03593-w

27. Carvalho Gomes I, Gámez Medina M, Valdez Montero C. Chemsex y conductas sexuales de riesgo en hombres que tienen sexo con hombres: Una revisión sistemática. Health Addict Salud Drogas. 2020; 20(1):158–165. https://ojs.haaj.org/?journal=haaj&page=article&op=view&path%5B%5D=495&path%5B5D=pdf

28. Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA. Guía de manejo antirretroviral de las personas que viven con el VIH/SIDA. México; 2021. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/670762/Guia_ARV_2021.pdf

29. Chaves Dallelucci C, Carneiro Bragiato E, Nema Areco KC, Fidalgo F, Da Silveira DX. Sexual risky behavior, cocaine and alcohol use among substance users in an outpatient facility: a cross section study. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2019; 14(1):46-46. http://dx.doi.org/10.1186/S13011-019-0238-X

30. Chávez Rodríguez E, Castillo Moreno RC. Revisión bibliográfica sobre VIH/SIDA. Multimed. 2013; 17(4):189–213. https://www.medigraphic.com/pdfs/multimed/mul-2013/mul134r.pdf

31. Chu Z, Xu J, Zhang Y, Zhang J, Hu Q, Yun K, et al. Poppers use and Sexual Partner Concurrency Increase the HIV Incidence of MSM: a 24-month Prospective Cohort Survey in Shenyang, China. Sci Rep. 2019; 8:24. https://doi.org/10.1038/s41598-017-18127-x

32. Collins S, Walker C. HIV testing and risk of sexual transmission. I-Base. 2016. https://www.hivbirmingham.nhs.uk/wp-content/uploads/Test-trans-Jun2016e.pdf

33. Corral Gil GJ, García Campos ML, Herrera Paredes JM. Asertividad sexual, autoeficacia y conductas sexuales de riesgo en adolescentes: una revisión de la literatura. ACC CIETNA Rev Esc Enferm. 2022; 9(2):167-177. https://revistas.usat.edu.pe/index.php/cietna/article/view/851/1579?download=pdf

34. Cross CP, Cyrenne DLM, Brown GR. Sex differences in sensation-seeking: A meta-analysis. Sci Rep. 2013;3(2486). http://dx.doi.org/10.1038/srep02486

35. Dacus J, Sandfort T. Perceived HIV risk among black MSM who maintain HIV-Negativity in New York City. AIDS Behav. 2020;24:3044–3055. https://doi.org/10.1007/s10461-020-02852-y

36. Dallelucci CC, Bragiato EC, Areco K, Fidalgo T, Da Silveira D. Sexual risky behavior, cocaine and alcohol use among substance users in an outpatient facility: a cross section study. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2019; 14(46). https://doi.org/10.1186/s13011-019-0238-x

37. Del Amo Valero, J., Coiras López, M.T., Díaz Franco, A. & Pérez Olmeda, M.T. (2017). VIH: La investigación contra la gran epidemia del siglo XX. Editorial Catarata.

38. Delgado, J.R., Segura, E.R., Lake, J.E., Sanchez, J., Lama, J.R., & Clark, J.L. (2017). Event-level analysis of alcohol consumption and condom use in partnership contexts among men who have sex with men and transgender women in Lima, Peru. Drug and alcohol dependence, 170 (2): 17-24. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2016.10.033

39. DiClemente, R. & Wingood, G. (1995). A Randomized Controlled Trial of an HIV Sexual Risk Reduction Intervention for Young African-American Women. Journal of the American Medical Association, 274(16), 1271-1276. https://doi.org/10.1001/jama.1995.03530160023028

40. Doggui, R., Wafaa, E., Conti, A. & Baldacchino, A. (2021). Association between chronic psychoactive substances use and systemic inflammation: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 125, 208-220. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.02.031

41. Dos Santos, W., Freitas, E., da Silva, A., Marinho, C., & Freitas, M. I. (2011). Barreiras e aspectos facilitadores da adesão à terapia antirretroviral em Belo Horizonte-MG. Revista Brasileira de Enfermagem, 64(6), 1028-1037. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=267022538007

42. Duncan, D.T., Goedel, W.C., Stults, C.B., Brady, W.J., Brooks, F.A., Blakely, J.S., & Hagen, D. (2018). A study of intimate partner violence, substance abuse, and sexual risk behaviors among gay, bisexual, and other men who have sex with Men in a sample of geosocial-networking smartphone application users. American journal of men’s health, 12(2), 292–301. https://doi.org/10.1177/1557988316631964

43. Enstad, F., Evans-Whipp. T., Kjeldsen, A., Toumbourou, J.W. & Von Soest, T. (2019). Predicting hazardous drinking in late adolescence/young adulthood from early and excessive adolescent drinking - A longitudinal cross-national study of Norwegian and Australian adolescents. BMC Public Health. 19(1). http://dx.doi.org/10.1186/s12889-019-7099-0

44. Encuesta Nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. ENCODAT (2017a) Encuesta Nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. 2017-2017. Reporte de Alcohol. Secretaria de Salud. https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2016/doctos/informes/reporte_encodat_alcohol_2016_2017.pdf

45. Encuesta Nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. ENCODAT (2017b) Encuesta Nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. 2017-2017. Reporte de Alcohol. Secretaria de Salud. https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2016/doctos/informes/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf

46. Escrivá, N.G., Zurita, B. & Velasco, C (2017). Impacto clínico del chemsex en las personas con VIH. Revista Multidisciplinar del Sida, 5(11),21-31. https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/download/numero-29-mayo-2023/

47. Espada, J.P., Lloret, D., García del Castillo, J.A., Gázquez Pertusa, M., Méndez Carrillo, X. (2017). Psicología y sida: estrategias de prevención y tratamiento. Oblitas Guadalupe, L.A. Psicología de la Salud y Calidad de vida. 3ºed. Cengage Ed.

48. Estrada-Montoya, J. H. (2014). Hombres que tienen sexo con hombres (hsh): reflexiones para la prevención y promoción de la salud. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 13(26), 44-57. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.RGYPS13-26.htsh

49. Fisher, C.M. (2011). Are information, motivation, and behavioral skills linked with HIV-related sexual risk among young men who have sex with men?. J HIV AIDS Soc Serv. 10, (1), 5-21. https://doi.org/10.1080/15381501.2011.549064

50. Fisher, J.D., & Fisher, W.A. (1992). Changing AIDS-risk behavior. Psychological Bulletin. 111: 455-74. https://doi.org/10.1037/0033-2909.111.3.455

51. Fisher, J. D., Fisher, W. A., Amico, K. R., & Harman, J. J. (2006). An information-motivation-behavioral skills model of adherence to antiretroviral therapy. Health Psychology, 25(4), 462–473. https://doi.org/10.1037/0278-6133.25.4.462

52. Fisher, J.D., Fisher, W.A., Bryan, A.D., & Mishovich, S.J. (2002). Information-Motivation-Behavioral Skills Model-Based Hiv Risk Behavior Change Intervention for Inner-City High School Youth. Health Psychology, 21(2), 177-186.

53. Gao M, Xiao C, Cao Y, Yu B, Li S, Yan H. Associations between sexual sensation seeking and AIDS-related knowledge, attitudes and behaviors among young men who have sex with men in China. Psychol Health Med. 2016; 22(5):596-603.

54. García M. Factores de riesgo: una nada inocente ambigüedad en el corazón de la medicina conductual. Rev Aten Primaria. 1998; 22(9):585-595. https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-factores-riesgo-una-nada-inocente-14974

55. Guerras JM, Hoyos J, Agustí C, Casabona J, Sordo L, Pulido J, et al. Consumo sexualizado de drogas entre hombres que tienen sexo con hombres residentes en España. Adicciones. 2022; 34(1):37-50. https://doi.org/10.20882/adicciones.1371

56. González G. VIH: 30 años después... Salus. 2014; 18(2):3-4. http://ve.scielo.org/pdf/s/v18n2/art01.pdf

57. González-Rivera J, Aquino-Serrano F, Ruiz-Quiñonez B, Matos-Acevedo J, Vélez-De la Rosa I, Burgos-Apunte-K, Rosario-Rodríguez K. Relación entre espiritualidad, búsqueda de sensaciones y conductas sexuales de alto riesgo. Rev Psicol. 2018; 27(1):1-11. http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2018.50739

58. Gredig D, Le Breton M, Granados Valverde I, Solís Lara V. Predictores del uso del condón en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Costa Rica: comprobación del modelo de información, motivación y habilidades conductuales. Rev Iberoam Cienc Salud. 2020; 9(17):1-30. https://doi.org/10.23913/rics.v9i17.83

59. Guerra-Ordoñez JA, Benavides-Torres RA, Zapata-Garibay R, Ruiz-Cerino JM, Avila-Alpirez H, Salazar-Barajas ME. Percepción de riesgo para VIH y sexo seguro en migrantes de la frontera norte de México. Rev Int Androl. 2022; 20(2). https://doi.org/10.10b16/j.androl.2020.10.010

60. Guerras JM, Hoyos J, Agustí C, Casabona J, Sordo L, Pulido J, et al. Consumo sexualizado de drogas entre hombres que tienen sexo con hombres residentes en España. Adicciones. 2022;34(1):37-50. https://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/viewFile/1371/1307

61. Gutiérrez S. Patrones de personalidad y asertividad sexual en agresores sexuales recluidos en cuatro centros penitenciarios de Perú. Cultura. Rev Asoc Docentes USMP. 2019; (33). https://doi.org/10.24265/cultura.2019.v33.15

62. Hentges B, Riva Knauth D, Vigo A, Barcellos Teixeira L, Fachel Leal A, Kendall C, et al. Inconsistent condom use with casual partners among men who have sex with men in Brazil: a cross-sectional study. Rev Bras Epidemiol. 2023. https://doi.org/10.1590/1980-549720230019

63. Hernández Ávila CE, Carpio N. Introducción a los tipos de muestreo. ALERTA Rev Cient Inst Nac Salud. 2019; 2(1):75-79. https://doi.org/10.5377/alerta.v2i1.7535

64. Hernández García R, Caudillo Ortega L, Flores Arias ML. Efecto del consumo de alcohol y homofobia internalizada en la conducta sexual en hombres que tienen sexo con hombres. Jóvenes Cienc Rev Divulg. 2017; 3(2). http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD47227.pdf

65. Hernández Sampieri R, Mendoza Torres CP. Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ed. McGraw Hill; 2018.

66. Herrera C, Kendall T, Campero L. Vivir con VIH en México. Experiencias de mujeres y hombres desde un enfoque de género. México: El Colegio de México; 2014.

67. Hibbert MP, Brett CE, Porcellato LA, Hope VD. Psychosocial and sexual characteristics associated with sexualised drug use and chemsex among men who have sex with men (MSM) in the UK. Sex Transm Infect. 2019; 95(5):342-350. http://dx.doi.org/10.1136/sextrans-2018-053933

68. Jiang H, Chen X, Li J, Tan Z, Cheng W, Yang Y. Predictors of condom use behavior among men who have sex with men in China using a modified information-motivation-behavioral skills (IMB) model. BMC Public Health. 2019; 19:261. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6593-8

69. Jiang H, Li J, Tan Z, Cheng W, Yang Y. The moderating effect of sexual sensation seeking on the association between alcohol and popper use and multiple sexual partners among men who have sex with men in Guangzhou, China. Subst Use Misuse.

70. Jiménez Vázquez V. Modelo de sexo seguro para hombres que tienen sexo con hombres . Universidad Autónoma de Nuevo León; 2018.

71. Jose J, Sakboonyarat B, Kana K, Chuenchitra T, Sunantarod A, Meesiri S, et al. Prevalence of HIV infection and related risk factors among young Thai men between 2010 and 2011. PLoS One. 2020; 15(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237649

72. Kalichman SC, Johnson JR, Adair V, Rompa D, Multhauf K, Kelly JA. Sexual Sensation Seeking: Scale development and predicting AIDS-Risk behavior among homosexually active men. J Pers Assess. 1994; 62(3):385-397.

73. Kritsanavarin U, Bloss E, Manopaiboon C, Khawcharoenporn T, Harnlakon P, Vasanti-Uppapokakorn M, et al. HIV incidence among men who have sex with men and transgender women in four provinces in Thailand. Int J STD AIDS. 2020; 31(12):1154–1160. https://doi.org/10.1177/0956462420921068

74. Lameiras Fernández M, Rodriguez Castro Y, Dafonte Pérez S. Evolución de la percepción de riesgo de la transmisión heterosexual del VIH en universitarios/as españoles/as. Psicothema. 2002; 14(2):255-261. https://www.psicothema.com/pdf/717.pdf

75. Leddy A, Chakravarty D, Dladla S, de Bruyn G, Darbes L. Sexual communication self-efficacy, hegemonic masculine norms and condom use among heterosexual couples in South Africa. AIDS Care. 2016; 28(2):228-233. https://doi.org/10.1080/09540121.2015.1080792

76. Leonangeli S, Rivarola Montejano G, Michelini Y. Impulsividad, consumo de alcohol y conductas sexuales riesgosas en estudiantes universitarios. Rev Fac Cienc Med Córdoba. 2021; 78(2):153-157. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8741313/pdf/1853-0605-78-2-153.pdf

77. Li D, Yang X, Zhang Z, Qi X, Ruan Y, Jia Y, et al. Nitrite inhalants use and HIV infection among men who have sex with men in China. Biomed Res Int. 2014; 365261. https://doi.org/10.1155/2014/365261

78. Llanes García L, Peñate Gaspar A, Medina Pérez J. Percepción de riesgo sobre VIH-SIDA en estudiantes becarios de primer año de Medicina. Medicent Electrón. 2020; 24(1):185-191. http://scielo.sld.cu/pdf/mdc/v24n1/1029-3043-mdc-24-01-185.pdf

79. Lomba L, Apóstolo J, Mendes F. Consumo de drogas, alcohol y conductas sexuales en los ambientes recreativos nocturnos de Portugal. Adicciones. 2009; 21(4):309-326.

80. López-Sánchez U, Onofre-Rodríguez DJ, Torres-Obregon R, Benavides-Torres RA, Garza-Elizondo ME. Hipermasculinidad y uso de condón en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres. Health Addict Salud Drogas. 2021; 21(1):63-75. https://doi.org/10.21134/haaj.v21i1.510

81. Marcus U, Gassowski M, Drewes J. HIV risk perception and testing behaviours among men having sex with men (MSM) reporting potential transmission risk in the previous 12 months from a large online sample of MSM living in Germany. Public Health. 2016; 16. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3759-5

82. Martinez O, Muñoz-Laboy M, Levine TS, Dolezal C, Dodge B, Icard L, et al. Relationship factors associated with sexual risk behavior and high-risk alcohol consumption among Latino men who have sex with men: Challenges and opportunities to intervene on HIV risk. Arch Sex Behav. 2017; 46(4):987-999. https://doi.org/10.1007/s10508-016-0835-y

83. Matarelli S. Sexual Sensation Seeking and Internet Sex-Seeking of Middle Eastern Men Who Have Sex with Men. Arch Sex Behav. 2013; 42(7):1285-1297.

84. Medrano L, Pérez E. Manual de Psicometría y Evaluación Psicológica. Ed. Brujas; 2019.

85. Mendoza-Pérez JC, Ortiz-Hernández L. Factores asociados con el uso inconsistente de condón en hombres que tienen sexo con hombres de Ciudad Juárez. Rev Salud Pública. 2009; 11(5):700-712. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42217809003

86. McCree DH, Oster AM, Jeffries IV WL, Denson DJ, Lima AC, Whitman H, et al. HIV acquisition and transmission among men who have sex with men and women: what we know and how to prevent it. Prev Med. 2017; 100:132-134. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.04.024

87. McKenney J, Sullivan PS, Bowles KE, Oraka E, Sanchez TH, DiNenno E. HIV risk behaviors and utilization of prevention services, urban and rural men who have sex with men in the United States: Results from a National Online Survey. AIDS Behav. 2018; 22(7):2127-2136. https://doi.org/10.1007/s10461-017-1912-5

88. Milanes Sousa L, Ciabotti Elias, De Sousa Caliaria J, Cunha de Oliveira A, Gir E, Reis RK. Inconsistent use of male condoms among HIV-negative men who have sex with other men. Rev Latino-Am Enfermagem. 2023; 31. https://doi.org/10.1590/1518-8345.6327.3891

89. Morell Mengual V, Gil Llario MD, Fernández García O, Balleste Arnal R. Factors Associated with Condom Use in Anal Intercourse Among Spanish Men Who Have Sex with Men: Proposal for an Explanatory Model. AIDS Behav. 2021; 25(11):3836-3845. http://doi.org/10.1007/s10461-021-03282-0

90. Morosini E. Estudio de seroprevalencia de VIH/SIDA y sífilis, factores socio comportamentales y estimación del tamaño de la población de hombres que tienen sexo con hombres en 6 regiones del Paraguay. 2011. https://acortar.link/tNdtqE.

91. Morokoff PJ, Quina K, Harlow LL, Whitmire L, Grimley DM, Gibson PR, Burkholder GJ. Sexual Assertiveness Scale (SAS) for women: development and validation. J Pers Soc Psychol. 1997; 73(4):790. https://web.archive.org/web/20170808030614id_/http://www.psychwiki.com/dms/other/labgroup/Measufsdfsdbger345resWeek1/Marliyn/Morokoff1997.pdf

92. Neal DJ, Fromme K. Event-Level Covariation of Alcohol Intoxication and Behavioral Risks During the First Year of College. J Consult Clin Psychol. 2007; (2):294–306. https://doi.org/10.1037/0022-006X.75.2.294

93. Nesoff ED, Dunkle K, Lang D. The impact of condom use negotiation self-efficacy and partnership patterns on consistent condom use among college-educated women. Health Educ Behav. 2016; 43(1):61-67. https://doi.org/0.1177/1090198115596168