ORIGINAL

Consequences of the academic evaluation stage on the habits and physical health of students in the medicine career of the University del Valle

Consecuencias de la evaluación académica en los hábitos y salud física de los estudiantes de medicina de la Universidad Privada del Valle

Carlos Javier Salgueiro Lizarazu1 ![]() *,

Rommer Alex Ortega Martinez2,3

*,

Rommer Alex Ortega Martinez2,3 ![]() *

*

1Universidad Privada del Valle. Cochabamba, Bolivia.

2Hospital Obrero Nro. 2, Caja Nacional de Salud. Bolivia.

3Universidad Privada del Valle. Cochabamba, Bolivia.

Citar como: Salgueiro Lizarazu CJ, Ortega Martinez RA. Consequences of the academic evaluation stage on the habits and physical health of students in the medicine career of the University del Valle. Seminars in Medical Writing and Education. 2024; 3:542. https://doi.org/10.56294/mw2024542

Recibido: 14-12-2023 Revisado: 19-05-2024 Aceptado: 27-08-2024 Publicado: 28-08-2024

Editor: PhD.

Prof. Estela Morales Peralta ![]()

Autor para correspondencia: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu *

ABSTRACT

Introduction: academic evaluation is a necessary stage in the training of the medical student; It can end in negative habits and stress that can influence physical health and performance; In this way, the objective of this work is to determine this relationship that directly affects medical students.

Method: cross-sectional study in 110 medical students from the Universidad Privada del Valle in Cochabamba, between 18 and 25 years old; through closed surveys, their study habits and health were evaluated during evaluation stages. The information was processed in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 24 and Microsoft Office Excel, version 2021.

Results: 73 % of students reported negative effects on their habits during exams. 51 % indicated sleep problems, 31 % nutritional neglect and 19,8 % an increase in tobacco consumption; additionally, 80 % experienced weight changes, and 70 % slept less than 6 hours.

Discussion: academic stress generates negative changes in student well-being, affecting sleep, eating and tobacco consumption; these problems are common in Latin America; it is recommended to implement stress management programs and promote healthy habits in the evaluation stage.

Keywords: Anxiety; Evaluation; Lifestyle; Psychological Stress; Smoking Habit.

RESUMEN

Introducción: la evaluación académica es una etapa necesaria en la formación del estudiante de medicina; la misma puede terminar en hábitos negativos y estrés que pueden influir en la salud física y desempeño de los mismo; de esta manera el objetivo de este trabajo es determinar esta relación que afecta directamente a los estudiantes de medicina.

Método: estudio transversal en 110 estudiantes de medicina de la Universidad Privada del Valle en Cochabamba, de entre 18 y 25 años; mediante encuestas cerradas, se evaluaron sus hábitos de estudio y salud durante etapas de evaluación; la información se procesó en SPSS (Statistical Package for the Social Sciences en su acrónimo en inglés) versión 22 y Excel de Microsoft Office, versión 2021.

Resultados: el 73 % de los estudiantes reportó efectos negativos en sus hábitos durante los exámenes. El 51 % indicó problemas de sueño, el 31 % descuido alimenticio y el 19,8 % un aumento en el consumo de tabaco; además, el 80 % experimentó cambios en el peso, y el 70 % durmió menos de 6 horas.

Discusión: el estrés académico genera cambios negativos en el bienestar estudiantil, afectando el sueño, la alimentación y el consumo de tabaco; estos problemas son comunes en América Latina; se recomienda implementar programas de manejo de estrés y promoción de hábitos saludables en la etapa de evaluación.

Palabras clave: Ansiedad; Evaluación; Estrés Psicológico; Estilo de Vida; Habito Tabáquico.

INTRODUCCIÓN

La etapa de evaluación académica es un escenario crucial en la formación estudiantil, donde se mide el conocimiento adquirido, se valora si el estudiante rescato lo necesario para la práctica profesional, exponiendo la importancia del mismo; desde otra óptica, los estudiantes para calmar el miedo, estrés, preocupación o tratar de rendir de manera óptima, adquieren hábitos nada favorables para su salud;(1) la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares de 5 a 9 años a nivel mundial alcanza a 131 millones que significa el 20,6 % de la población; y en los adolescentes de 10 a 19 años alcanza a 207 millones que equivale al 17,3 % de la población mundial; por otro lado, Ruegenberg Jerez A et al indican el 2020 que en Bolivia, la obesidad central estuvo presente en un 6 % de los estudiantes de nivel técnico y 20 % en estudiantes de licenciatura; tres de cada diez estudiantes Bolivianos tienen sobrepeso y obesidad; por otro lado, el gobierno declaró epidemia nacional por sobrepeso y obesidad el 17 de octubre del 2020; así también, los escolares de Tarija, Santa Cruz, Pando y Cochabamba son los que registran mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad.(1,2,3)

Los estudiantes de la carrera de nutrición en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), reflejaron en un estudio la medición de los pesos y tallas de un total de 994 estudiantes; con 416 varones y 578 mujeres, con una edad promedio de 23,4 años, el 27 % de los varones presentaba sobrepeso u obesidad; el nivel de sobrepeso y obesidad en mujeres alcanza el 35 %.(2)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe reciente sobre el consumo de tabaco en el mundo, refiriendo un hábito detectado en el 22,3 % de la población; las estadísticas indican que el 36,7 % de hombres y el 7,8 % de mujeres fuman, porcentajes menores a los detectados en años previos; sobre la base de una encuesta americana de tabaquismo en jóvenes escolarizados del 6to al 9no semestre en el año 2000, el 16 % de la población estudiantil consume cigarrillos; el consumo de tabaco diario en Bolivia, se presenta con el 21,9 % en los hombres y alrededor del 9 % de las mujeres; por otro lado, 46,6 % de las personas jóvenes están expuestas al humo de tabaco ajeno y cada año más de 4600 Bolivianos mueren por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco;(3) desde otra perspectiva, el incremento de la prevalencia, juntamente con la edad, concuerda con el porcentaje de estudiantes fumadores que se registra en cada curso de la carrera de medicina de la UMSA; en el primer año los fumadores representan el 51,8 %, que luego baja abruptamente en el segundo año a 27,5 %, sube a 55,6 % en el tercero; desciende otra vez a 40 % en el cuarto, para finalmente subir otra vez en el quinto y sexto años a 61,7 % y 60 %, respectivamente, convirtiéndose en un mal hábito diario.(4,5,6,8)

La falta de sueño; se considera otro efecto secundario a las evaluaciones académicas; en un artículo, realizado por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la calidad de sueño, evaluada por la escala de somnolencia de Epworth (ESE), muestra un 23,6 % con un puntaje sugerente de algún grado de privación de sueño; de este grupo 15,7 % obtuvo un puntaje de 11-12 puntos, correspondiendo a somnolencia diurna excesiva y mínima; 4,9 % (ESE 13-15 puntos) con somnolencia diurna excesiva moderada y un 3 % (ESE 18-24), con una somnolencia diurna excesiva severa; de todos los estudiantes evaluados, el 74 % (N=240) presentó un puntaje de ESE ≤10 o rango normal para un adulto saludable y 23,6 % sufre de algún grado de somnolencia diurna excesiva (SDE); este porcentaje es menor, comparado a otros estudios internacionales como Arabia Saudita y Brasil.(5,6,7,10)

Desde otra óptica los adolescentes necesitan dormir aproximadamente de 8 a 10 horas por la noche; en consecuencia, dormir la cantidad adecuada de horas es fundamental para cualquier persona que quiera rendir correctamente en los exámenes;(6,7,8,9) la falta de sueño es consecuencia de la necesidad de aprovechar hasta el último minuto, erogando esfuerzo y tiempo ya que pueden cargarse con un temario amplio o en todo caso, se aprovecha para el estudio únicamente en horas nocturnas.

El presente trabajo busca mostrar cuales son las consecuencias para la salud, durante la evaluación académica, cuando se adquieren hábitos no recomendables como la ingesta excesiva de alimentos u obesidad, consumo de tabaco y falta de sueño.

MÉTODO

Se realizó un estudio de carácter transversal, observacional, descriptivo y analítico en la ciudad de Cochabamba, Cercado con la aplicación de una encuesta del tipo cerrada (digital o web), en estudiantes de la carrera de medicina la Universidad Privada del Valle, Cochabamba que cursen del 1er al 11vo semestre; la población de estudio estuvo compuesta por 110 estudiantes de ambos sexos, de distintos grados académicos desde la etapa preclínica hasta la etapa clínica. Los criterios de inclusión fueron: estudiantes de ambos sexos, cualquier grado de escolaridad, entre los rangos de edad de 18 y 25 años; los de exclusión fueron: cualquier persona que no forme parte de la Universidad Privada del valle o estudiantes que no estén en la carrera de medicina; por otro lado, se respetó el principio de confidencialidad de cada estudiante por medio de una hoja de consentimiento informado. Los datos obtenidos, fueron codificados y tabulados en el programa SPSS, en su versión 24, se presenta como una herramienta robusta para el manejo de grandes volúmenes de información; asimismo, se usó Microsoft Excel, versión 2021.

Inicialmente, se comenzó analizando las situaciones rutinarias de cada participante sin la influencia de un factor externo, como la etapa de evaluación parcial (la cual se considera como la variable independiente). Este enfoque permite obtener datos más precisos al comparar dos situaciones distintas (las actividades rutinarias de los estudiantes y las actividades durante la etapa de exámenes parciales), en relación con el peso, hábito tabáquico y sueño; el objetivo es determinar si los hábitos observados ya existían previamente o si fueron alterados por la presión de los exámenes.

La encuesta consiste en preguntas de opción múltiple, diseñadas para recolectar información sobre los hábitos de los participantes; estas preguntas fueron elaboradas de manera original, con el fin de obtener datos útiles sobre el impacto de los exámenes en sus rutinas; el análisis relacional se centró en determinar si los hábitos adquiridos durante los exámenes persisten una vez finalizada la etapa de evaluaciones. Además, se evaluó si existe alguna relación entre las variables estudiadas, como si un hábito lleva al desarrollo de otro y si estos cambios tienen un impacto en la calidad de vida y el rendimiento académico; también se evaluó si estos cambios en los hábitos están más relacionados con un nivel académico específico, como los primeros años de la carrera o los últimos.

RESULTADOS

Se analizaron los resultados obtenidos de 110 estudiantes, 44 del sexo femenino y 66 del masculino; entre los rangos de edad de 18 y 25 años de la carrera de medicina de la Universidad Privada del Valle. Durante la etapa de evaluación, se encuestó a los estudiantes sobre los cambios percibidos en sus hábitos diarios. El 4,5 % (5 estudiantes) reportó un impacto positivo, el 22,5 % (25 estudiantes) no percibió ningún cambio, y el 73 % (80 estudiantes) indicó un efecto negativo en sus hábitos; además, se evaluó cómo esta etapa afectó su estilo de vida: el 59 % (65 estudiantes) notó un cambio considerable, el 39 % (43 estudiantes) percibió cambios leves, y el 2 % (2 estudiantes) no experimentó alteraciones en su estilo de vida (tabla 1).

En cuanto a los tipos de evaluación, se observó lo siguiente: el 88 % (96 estudiantes) identificó que los mayores cambios ocurrieron durante la evaluación parcial, que consistía en exámenes escritos de conocimientos; el 5 % (5 estudiantes) percibió más cambios durante la evaluación hospitalaria, que implicaba la presentación o defensa de casos clínicos; el 7 % (9 estudiantes) notó mayores cambios en la evaluación hospitalaria, enfocada en la exposición de temas de revisión y procedimientos médicos supervisados (tabla 1).

|

Tabla 1. Datos descriptivos sobre qué es lo que más descuido el estudiante en la etapa evaluativa (18 a 25 años) |

||

|

Categoría |

Resultados (N=110) |

Porcentaje ( %) |

|

Sexo |

|

|

|

Femenino |

44 |

40 % |

|

Masculino |

66 |

60 % |

|

Impacto en los hábitos diarios |

||

|

Impacto positivo |

5 |

4,5 % |

|

No percibió cambios |

25 |

22,5 % |

|

Impacto negativo |

80 |

73 % |

|

Cambios en el estilo de vida |

||

|

Cambio considerable |

65 |

59 % |

|

Cambios leves |

43 |

39 % |

|

No se alteró |

2 |

2 % |

|

Tipos de evaluación con mayor impacto |

||

|

Evaluación parcial |

96 |

88 % |

|

Evaluación hospitalaria (casos clínicos) |

5 |

5 % |

|

Evaluación hospitalaria (procedimientos médicos) |

9 |

7 % |

|

Afecciones más comunes durante las evaluaciones |

||

|

Descuido en la alimentación |

34 |

31 % |

|

Falta de sueño |

56 |

51 % |

|

Problemas posturales y musculares |

17 |

15 % |

|

Consumo excesivo de tabaco |

3 |

3 % |

Durante las evaluaciones académicas, los estudiantes experimentaron alteraciones en sus hábitos y estilo de vida en comparación con periodos sin evaluaciones; el 31 % (34 estudiantes) reportó que el principal cambio fue el descuido en su alimentación; el 51 % (56 estudiantes) identificó la falta de sueño como el mayor problema durante estas etapas; el 15 % (17 estudiantes) señaló que las afecciones musculares, debido a malas posturas, fueron mencionadas. Finalmente, el 3 % (3 estudiantes) mencionó el consumo excesivo de tabaco como el principal hábito descuidado (tabla 1).

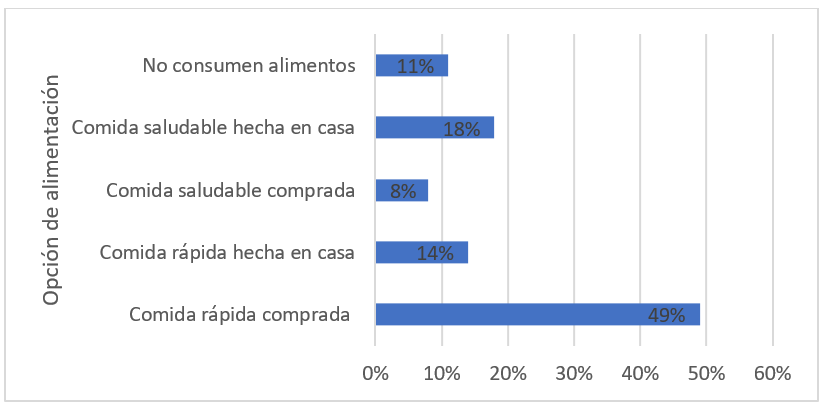

Dado que la alimentación es uno de los factores más afectados en los estudiantes, se preguntó que prefieren consumir durante la etapa de evaluación, teniendo en cuenta el tiempo, la accesibilidad y las posibilidades económicas; el 49 % (54 estudiantes) refiere que prefiere la comida rápida comprada, el 14 % (15 estudiantes) refiere que utiliza comida rápida pero en este caso hecha en casa, el 8 % (9 estudiantes) refiere que prefiere comida saludable comprada, el 18 % (20 estudiantes) refiere que accede a la comida saludable hecha en casa y el 11 % (12 estudiantes) refiere que no consumen alimentos (figura 1).

Figura 1. Preferencias alimentarias de los estudiantes durante la etapa de evaluación

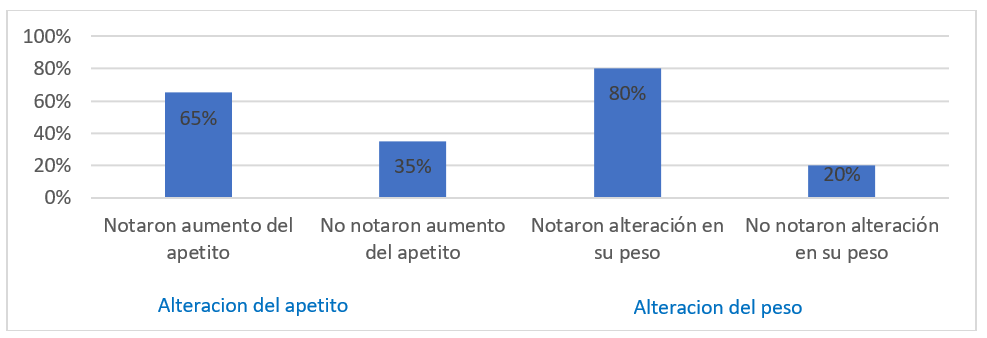

Se pidió a los estudiantes que indiquen si durante la etapa de evaluación notaron aumento del apetito, el 65 % (71 estudiantes) noto aumento del apetito durante la etapa de evaluación y el 35 % (39 estudiantes) noto que no aumento su apetito; con relación al aumento del apetito se preguntó si su peso se vio alterado durante la etapa de evaluación ya sea ganancia o pérdida: el 80 % (88 estudiantes) notaron alteración de su peso durante la etapa de evaluación y el 20 % (22 estudiantes) no notaron alteración en su peso (figura 2).

Figura 2. Alteración en el apetito y el peso de los estudiantes

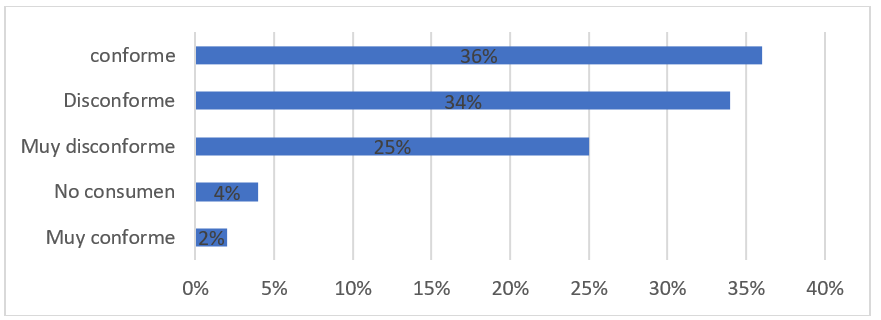

Se pregunto el grado de satisfacción con las opciones de alimentación que ofrece la Universidad Privada del valle: el 2 % (2 estudiantes) refieren que se sienten muy conformes con las opciones de alimentos que se les proporciona; el 36 % (40 estudiantes) refieren que se sienten conformes con las opciones de alimentos que les proporciona la Universidad, el 34 % (37 estudiantes) refieren que se sienten disconformes y el 25 % (27 estudiantes) refieren que se sienten muy disconformes; finalmente el 4 % (4 estudiantes) no consumen alimentos (figura 3).

Figura 3. Grado de satisfacción con las opciones de alimentación que nos ofrece la Universidad del Valle

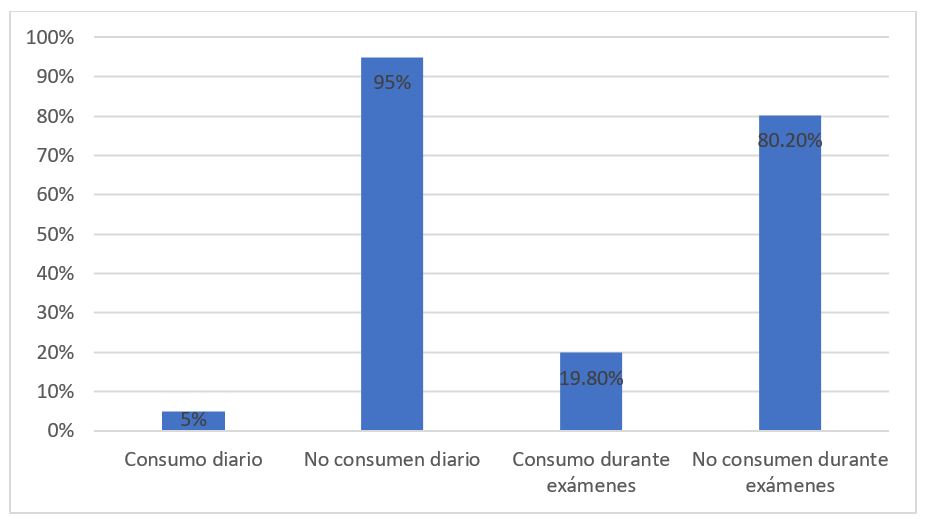

Se pregunto si los estudiantes consumen tabaco diariamente, donde el 5 % (5 estudiantes) dicen que consumen tabaco diariamente y el 95 % (105 estudiantes) refieren que no consumen tabaco diariamente; se hizo la misma pregunta, pero esta vez en la etapa de exámenes donde el 19,8 % (18 estudiantes) consumen tabaco durante la etapa de exámenes y el 80,2 % (92 estudiantes) no consumen tabaco durante la etapa de evaluación (figura 4).

Figura 4. Consumo de tabaco diario por parte de los estudiantes

Se preguntó si en algún momento de la carrera los estudiantes recibieron la recomendación de otro compañero de consumir tabaco durante la etapa de evaluación, donde el 40 % (44 estudiantes) dicen que si recibieron el consejo de consumir tabaco y el 60 % (66 estudiantes) dicen que no recibieron ningún tipo de consejo sobre el consumo de tabaco; también se preguntó si al consumir tabaco durante la etapa de evaluación el estudiante sintió algún tipo de alivio o satisfacción donde el 14 % (15 estudiantes) refiere que si sintieron alivio o satisfacción al consumir tabaco y el 86 % (95 estudiantes) refieren que no sintieron nada sobre todo porque la mayoría no experimenta.

Se pidió que a los estudiantes que indiquen las horas de sueño que tienen donde no se encuentran en evaluaciones académicas, donde el 5 % (5 estudiantes) refiere que duermen 10 horas, el 36 % (40 estudiantes) refieren que duermen 8 horas, el 41 % (45 estudiantes) refieren que duermen 6 horas y el 18 % (20 estudiantes) refieren que duermen menos de 6 horas; a la par se pidió que describan sus horas de sueño durante la etapa de evaluación donde el 3 % (3 estudiantes) refiere que duermen 10 horas, el 3 % (3 estudiantes) refieren que duermen 8 horas, el 11 % (12 estudiantes) refieren que duermen 6 horas, 70 % (76 estudiantes) refieren que duermen menos de 6 horas y el 14 % (15 estudiantes) refieren que no duerme (tabla 2).

|

Tabla 2. Horas de sueño en días sin evaluaciones como durante la etapa de evaluaciones |

||||

|

Horas de sueño |

Sin evaluaciones |

Con evaluaciones |

||

|

10 horas |

5 |

5 % |

3 |

3 % |

|

8 horas |

40 |

36 % |

3 |

3 % |

|

6 horas |

45 |

41 % |

12 |

11 % |

|

Menos de 6 horas |

20 |

18 % |

76 |

70 % |

|

No duerme |

- |

- |

15 |

14 % |

DISCUSIÓN

Según la Universidad Nacional de Almeria España,(7,8,9,10,11) el 25 % de los estudiantes presentaron alteraciones cognitivas, con un sentido preocupante; cambios fisiológicos con un 17 % enfocado como preocupante y cambios motores en un 13 %, vistos como preocupantes; estas fueron realizadas durante la evaluación académica. Comparando estos resultados con nuestros estudiantes, un 73 % informó haber experimentado sensaciones negativas en su vida diaria durante la etapa de evaluaciones, afectando su bienestar general; además, un 59 % de los estudiantes indicó que sus estilos de vida sufrieron grandes cambios y por ende presentaron más impacto en sus evaluaciones parciales con un 88 %.(11-13)

El rendir un examen es un evento estresante que provoca una fase de alarma, por lo que es esperable que los estudiantes experimenten niveles de ansiedad; sin embargo, el problema surge cuando este estado de alerta se descontrola, lo que puede generar errores, bloqueos e incluso ataques de pánico; de esta manera, un nivel de activación moderado es necesario para funcionar adecuadamente, pero cuando la ansiedad se vuelve crónica, los estudiantes no tienen tiempo para recuperarse, lo que los lleva a una serie de fracasos; esto genera problemas adicionales, como baja autoestima y la creencia de que no son aptos para la carrera que estudian; si bien el estudio presentado no reflejo cambios en la ansiedad, mostro alteraciones en el sueño (51 %), alimentación (31 %), muy poco en el consumo de tabaco (3 %) y 15 % en cambios musculares.(8,11,14)

Este proceso natural de ansiedad durante las evaluaciones puede manifestarse en síntomas como pérdida de sueño, aumento de apetito, náuseas, vómitos, cefalea, taquicardia, sensación de ahogo, boca seca, fatiga física y diarrea (11); si bien el 51 % de nuestros encuestados reportó alteraciones del sueño durante la etapa de exámenes, ya sea por estrés, insomnio o por intentar aprovechar al máximo el tiempo disponible para estudiar y obtener buenos resultados en sus pruebas, se observó que el 70 % conciliaba un sueño menos de 6 horas y un 14 % no podía dormir en lo absoluto, similar al estudio de Muñoz et al que muestra más del 66 % de insomnio.(15,16,17,18)

Pino-Burgos SP et al, mostraron que un 31 % denoto mayor descuido en los hábitos alimenticios en sus estudiantes, según la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia; se pudo establecer que el 3,5 % de los estudiantes de enfermería tienen hábitos adecuados, el 52,9 % hábitos alimentarios regulares y el 43,6 % hábitos inadecuados;(12,17,18,19,20,21) en relación con nuestro país, vimos que un 65 % de los estudiantes refieren aumento del apetito durante la etapa de evaluación, asociado a un 80 % de alteración en el peso; en suma, el 49 % de los estudiantes prefieren la comida rápida en etapa de evaluación, de esta manera Medrano BP et al, indican que de 2254 estudiantes universitarios encuestados, en Paraguay, el 89 % consumía comida rápida, bebidas azucaradas o néctares (92 %) sobre todo gaseosas (79 %), ocasionando un riesgo significativo para la salud pública y universitaria; en Ecuador se indicó un consumo del 42 % en bebidas energizantes; Panamá con 89 % de consumo de snacks o productos procesados; Venezuela con un 87 % de consumo en golosinas;(13,18,19,20,21,22) mostrando que no es un problema cultural aislado de cada país, si no que en gran parte de la región americana se presenta el mismo problema en estudiantes en sus hábitos alimenticios y otros durante la etapa de evaluación.

Con respecto al hábito del consumir tabaco en la Universidad del Valle podemos encontramos con resultados alentadores, teniendo que solo el 16 % consume tabaco durante la etapa de evaluación; según Joseph et al, en 2003, el consumo de tabaco es empleado por los estudiantes como estrategia de afrontamiento, de tal forma que se logran manejar y reducir las emociones negativas que son ocasionadas por conflictos interpersonales o por el componente académico del semestre que les genera estrés, como son las actividades de seguimiento o los exámenes, dado que se busca mejorar o mantener el promedio académico; situación que no afecta mucho a nuestros encuestados; al mismo tiempo existen otras causas como las relaciones sociales, la sobrecarga de actividades o la falta de control frente al propio entorno educativo.(12,14,23,24,25,27)

El presenté trabajo aborda un tema crucial para la salud estudiantil, especialmente en momentos de alta presión como son las evaluaciones académicas; si bien los exámenes son momentos decisivos para medir el conocimiento, también pueden alterar significativamente los hábitos de vida de los estudiantes, afectando su salud física y mental, como alteración en la alimentación, sueño y el consumo de sustancias como el tabaco, además de problemas posturales y musculares; el aumento del apetito y la alteración del peso son indicadores de que las evaluaciones generan un impacto importante en los hábitos alimenticios, con un predominio del consumo de comida rápida.

El impacto del estrés académico en los hábitos de sueño es igualmente relevante; los resultados muestran que más de la mitad de los estudiantes experimentan problemas para dormir durante los periodos de evaluación, lo que puede afectar negativamente su rendimiento académico y bienestar general; la relación entre el estrés y la salud es bien conocida, y los efectos de la falta de sueño van más allá del cansancio, afectando la memoria, la capacidad de concentración y el estado de ánimo.(26,27,28,29,30)

El consumo de tabaco, aunque menos prevalente que otros hábitos, también aumenta significativamente durante los exámenes, lo que sugiere que algunos estudiantes recurren a esta sustancia como una forma de lidiar con la ansiedad y el estrés; esto refleja un preocupante manejo inadecuado de la presión académica, lo cual podría tener implicaciones a largo plazo en la salud de los estudiantes.

Finalmente, los resultados subrayan la necesidad de intervención de hábitos saludables de los estudiantes; programas de manejo del estrés, educación sobre hábitos alimentarios saludables y la promoción de la actividad física, que podrían ayudar a mitigar los efectos negativos de las evaluaciones en la salud estudiantil. Esto puede evidenciar la relación entre el estrés académico y los hábitos de vida, en línea con el análisis de los cambios en la alimentación, el sueño y otros aspectos esenciales de la salud física y mental.

Si bien es un estudio que toma en cuenta a estudiantes de medicina, este puede llegar a comprometer cualquier otro estudiante en distintas áreas; empero es pertinente mencionar la necesidad de realizar estudios en mas centros universitarios o unidades educativas y concretar una relación estadística entre estas importantes variables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ruegenberg Jerez A. Estudio: “Prevalencia de sobrepeso y obesidad de los escolares y adolescentes en Bolivia”. Ministerio de salud Bolivia. Unicef.org. https://www.unicef.org/bolivia/media/3201/file/prevalencia%20de%20sobrepeso%20y%20obesidad%20de%20los%20escolares%20y%20adolescentes%20en%20bolivia.pdf

2. Joma, A., Abuzerr, S., & Alsoudi, S. (2024). Variables associated with the relationship between obesity and mental health among university students in the Gulf Cooperation Council countries: a systematic review. Frontiers in public health, 12, 1411229. https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1411229

3. Banany, M., Kang, M., Gebel, K., & Sibbritt, D. (2024). A systematic review of school-based weight-related interventions in the Gulf Cooperation Council countries. Systematic reviews, 13(1), 66. https://doi.org/10.1186/s13643-024-02475-7

4. Pérez-Cueto F. J. A., Eulert M. E. Estado nutricional de un grupo de estudiantes universitarios de La Paz, Bolivia. Nutr. Hosp. 2009; 24(4): 511-511. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112009000400018&lng=es

5. Gutowski P, Renzulli Crenzulli C. Bolivia promulga una importante ley de control del tabaco que garantiza a su población un futuro más saludable . Campaign for Tobacco-Free Kids. 2020. https://www.tobaccofreekids.org/es/comunicados-prensa/2019_02_14_bolivia_tobacco_control_law_es

6. De La Galvez Murillo - Camberos Alberto. Hábito de fumar en estudiantes de medicina de la UMSA. Cuad. -Hosp. Clín. 2007; 52(1): 40-45. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762007000100006&lng=es

7. Campo, L., Vecera, F., & Fustinoni, S. (2021). Validation of a Questionnaire to Assess Smoking Habits, Attitudes, Knowledge, and Needs among University Students: A Pilot Study among Obstetrics Students. International journal of environmental research and public health, 18(22), 11873. https://doi.org/10.3390/ijerph182211873

8. Khero, M., Fatima, M., Shah, M. A. A., & Tahir, A. (2019). Comparison of the Status of Sleep Quality in Basic and Clinical Medical Students. Cureus, 11(3), e4326. https://doi.org/10.7759/cureus.4326

9. Antezana Alejandro N., Vallejos Rodrigo, Encinas Mabel, Antezana Erika V., Antezana Ariel O. Somnolencia diurna excesiva en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Gac Med Bol. 2018; 41(2): 14-17. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662018000200004&lng=es

10. Mary L. Gavin, MD ¿Cuánto necesito dormir?. Kidshealth.org. https://kidshealth.org/es/teens/how-much-sleep.html

11. Shiraly, R., Roshanfekr, A., Asadollahi, A., & Griffiths, M. D. (2024). Psychological distress, social media use, and academic performance of medical students: the mediating role of coping style. BMC medical education, 24(1), 999. https://doi.org/10.1186/s12909-024-05988-w

12. Uncuyo P. Los Andes: La ansiedad ante el examen provoca cambios psicofísicos en los jóvenes. Prensa UNCUYO. https://www.uncuyo.edu.ar/prensa/los-andes-la-ansiedad-ante-el-examen-provoca-cambios-psicofisicos-en-los-jovenes

13. Wu, Y., Yu, W., Wu, X., Wan, H., Wang, Y., Lu, G. (2020). Psychological resilience and positive coping styles among Chinese undergraduate students: a cross-sectional study. BMC psychology, 8(1), 79. https://doi.org/10.1186/s40359-020-00444-y

14. Zhao, L., Sznajder, K., Cheng, D., Wang, S., Cui, C., & Yang, X. (2021). Coping Styles for Mediating the Effect of Resilience on Depression Among Medical Students in Web-Based Classes During the COVID-19 Pandemic: Cross-sectional Questionnaire Study. Journal of medical Internet research, 23(6), e25259. https://doi.org/10.2196/25259

15. Venevtseva, Y. L., Melnikov, A. K., & Putilin, L. V. (2021). Psikhosotsial’nye faktory, vliyayushchie na dinamiku i kachestvo sna studentov meditsinskogo vuza [Psychosocial factors influencing the dynamics and sleep quality in medical students]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova, 121(4), 70–76. https://doi.org/10.17116/jnevro202112104170

16. Muñoz ELC, Rodríguez TJ-IR. Calidad de sueño durante el periodo de exámenes: serie de casos. Usal.es. https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/150040/TFG_CobosMu%C3%B1ozL_CalidadSue%C3%B1o.pdf?sequence=1&isAllowed=y

17. Urbanetto J de S, Rocha PS da, Dutra RC, Maciel MC, Bandeira AG, Magnago TSB de S. Stress and overweight/obesity among nursing students. Rev Lat Am Enfermagem. 2019; 27: e3177. https://www.scielo.br/j/rlae/a/4fy6kQ9gHXNvv55YFZmf5MK/?format=pdf&lang=es

18. Foss B, Dyrstad SM. Stress in obesity: cause or consequence? Med Hypotheses. 2011; 77(1):7–10. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987711001137

19. Rodríguez Scull Lidia Esther. Obesidad: fisiología, etiopatogenia y fisiopatología. Rev cubana Endocrinol. 2003; 14(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-29532003000200006&lng=es

20. Choque Vera R. Researchgate.net. https://www.researchgate.net/publication/324226506_Relacion_del_consumo_de_cigarrillos_con_el_rendimiento_academico_en_estudiantes_universitarios

21. Pino-Burgos SP. Confinamiento por COVID-19 y la relación en la variación del peso de los estudiantes del Noveno Periodo Académico Ordinario de la Carrera de Medicina de la ESPOCH. Abril - agosto 2021. Pol. Con. (Edición núm. 62) Vol. 6, No 9 septiembre 2021. https://www.studocu.com/bo/document/universidad-peruana-de-ciencias-aplicadas/psicologia-general/dialnet-confinamiento-por-covid-19yla-relacion-en-la-variacion-del-8094502/63351468

22. Velasquez BPM. Consumo de comida chatarra según el estar en época . Edu.pe. https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/9154/4/IV_FCS_502_TE_Medrano_Velasquez_2021.pdf

23. León FJ, Orlandoni-Merli G, Bernal-Luna YC, Gómez-Balaguera FR, Amaya-Díaz LP. Consumo de tabaco en estudiantes universitarios: motivación a la cesación y dependencia. Rev Lasallista Investig. 2020; 17(1):128–42. http://www.scielo.org.co/pdf/rlsi/v17n1/1794-4449-rlsi-17-01-128.pdf

24. Lee, D. C., O’Brien, K. M., McCrabb, S., Wolfenden, L., Tzelepis, F., Barnes, C., Yoong, S., Bartlem, K. M., & Hodder, R. K. (2024). Strategies for enhancing the implementation of school-based policies or practices targeting diet, physical activity, obesity, tobacco or alcohol use. The Cochrane database of systematic reviews, 12(12), CD011677.

25. Nakkash, R., Lotfi, T., Bteddini, D., Haddad, P., Najm, H., Jbara, L., Alaouie, H., Al Aridi, L., Al Mulla, A., Mahfoud, Z., & Afifi, R. A. (2018). A Randomized Controlled Trial of a Theory-Informed School-Based Intervention to Prevent Waterpipe Tobacco Smoking: Changes in Knowledge, Attitude, and Behaviors in 6th and 7th Graders in Lebanon. International journal of environmental research and public health, 15(9), 1839. https://doi.org/10.3390/ijerph15091839

26. Paudel, U., Parajuli, A., Shrestha, R., Kumari, S., Adhikari Yadav, S., & Marahatta, K. (2024). Perceived stress, sources of stress and coping strategies among undergraduate medical students of Nepal: a cross-sectional study. F1000Research, 11, 167. https://doi.org/10.12688/f1000research.75879.3

27. Zhang, H., & Zhao, H. (2023). Changes in Chinese adolescent college students’ psychological security during 2004-2020: A cross-temporal meta-analysis. Journal of adolescence, 95(4), 631–646. https://doi.org/10.1002/jad.12147

28. Xin, S., Sheng, L., Liang, X., Liu, Y., & Chen, K. (2022). Psychological security in Chinese college students during 2006-2019: The influence of social change on the declining trend. Journal of affective disorders, 318, 70–79. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.08.056

29. Lolokote, S., Hidru, T. H., & Li, X. (2017). Do socio-cultural factors influence college students’ self-rated health status and health-promoting lifestyles? A cross-sectional multicenter study in Dalian, China. BMC public health, 17(1), 478. https://doi.org/10.1186/s12889-017-4411-8

30. Chao D. P. (2024). Associations Between Sociodemographic Characteristics, eHealth Literacy, and Health-Promoting Lifestyle Among University Students in Taipei: Cross-Sectional Validation Study of the Chinese Version of the eHealth Literacy Scale. Journal of medical Internet research, 26, e52314. https://doi.org/10.2196/52314

FINANCIACIÓN

El presente trabajo fue autofinanciado, sin embargo, en el proceso de análisis estadístico fue subvencionado por la Universidad Privada del Valle de Cochabamba.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Curación de datos: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Análisis formal: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Investigación: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Metodología: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Administración del proyecto: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Recursos: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Software: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Supervisión: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Validación: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Visualización: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Redacción – borrador original: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.

Redacción – revisión y edición: Carlos Javier Salgueiro Lizarazu, Rommer Alex Ortega Martinez.