doi: 10.56294/mw202448

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Corporal Expression as a broad spectrum psycho-pedagogical resource

La Expresión Corporal un recurso psicopedagógico de amplio espectro

Iris Mercedes Prevall Vinent1 ![]() *

*

1Escuela Especial Batalla de Ogaden. La Habana, Cuba.

Citar como: Prevall Vinent IM. Corporal Expression as a broad spectrum psycho-pedagogical resource. Seminars in Medical Writing and Education. 2024; 3:48. https://doi.org/10.56294/mw202448

Enviado: 30-07-2023 Revisado: 06-11-2023 Aceptado: 05-01-2024 Publicado: 06-01-2024

Editor: Dr.

José Alejandro Rodríguez-Pérez ![]()

ABSTRACT

Corporal Expression has become an important psycho-pedagogical resource due to the implications it has on the subject from the different areas it impacts. Different authors have contributed elements of interest that, from different sciences, support the effectiveness of its use. The present paper reveals from a bibliographic review element that accredit the Corporal Expression as a wide spectrum psycho-pedagogical resource. Theoretical methods such as: Analytical-synthetic, inductive-deductive, were used in order to identify and systematize the theoretical and methodological information on the subject. The study made it possible to gather valuable arguments that justify the designation of Corporal Expression as a valuable and useful resource in the compensatory corrective work and empowerment of the subject.

Key words: Body Language; Psycho-Pedagogical Resource; Neurosciences; Body Movement; Compensatory Corrective Work.

RESUMEN

La Expresión Corporal ha devenido en un recurso psicopedagógico de importancia por las implicaciones que tienen en el sujeto a partir de las diferentes áreas que impacta. Disímiles autores han aportado elementos de interés que desde diversas ciencias avalan la eficacia de su empleo. El presente artículo revela desde una revisión bibliográfica elementos que acreditan a la Expresión Corporal como recurso psicopedagógico de amplio espectro. Se emplearon métodos teóricos como: Analítico-sintético, inductivo-deductivo, a fin de identificar y sistematizar la información teórica y metodológica sobre el tema. El estudio realizado posibilitó reunir argumentos valiosos que justifican la designación de la Expresión Corporal como recurso valioso y de amplia utilidad en el trabajo correctivo compensatorio y de potenciación del sujeto.

Palabras Clave: Expresión Corporal; Recurso Psicopedagógico; Neurociencias; Movimiento Corporal; Trabajo Correctivo Compensatorio.

INTRODUCCIÓN

La Psicopedagogía tiene como encomienda el estudio de los procesos de aprendizaje y la enseñanza. Sus principios se fundamentan en las investigaciones psicológicas relacionadas con los procesos cognitivos, afectivos, los elementos sociales y del entorno del sujeto. Esta ciencia dentro de la practica educativa tiene tres objetivos prioritarios: la prevención, la detección y la intervención en los problemas de aprendizaje del sujeto. De ahí lo imprescindible de su gestión para lograr el desarrollo integral de este.

En el ámbito escolar la psicopedagogía desarrolla una gana de funciones. Dentro de ella tenemos la atención a la diversidad, el asesoramiento a la familia, la definición de proyectos educativos, el seguimiento y orientación a educandos, así como ofrecer recursos y materiales didácticos al profesorado para ejercer una eficiente y efectiva labor docente.

El término recurso psicopedagógico es definido como “el medio para ayudar al niño en su proceso madurativo potenciando capacidades cognitivas, motrices y relacionales, entendiendo al sujeto desde una postura biopsicosocial” (p. 3).(1) Desde esta mirada, se presenta la Expresión Corporal como un recurso psicopedagógico válido para la atención rehabilitadora y potenciadora del educando.

Numerosos autores(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) han enriquecido este concepto desde sus ámbitos de actuación encontrándose las invariantes siguientes: es una forma corpórea de comunicación y expresión personal, revela la subjetividad del sujeto, utiliza y potencia toda la capacidad gestual del cuerpo y sus partes, permite la expresión de pensamientos, emociones, sensaciones y la apropiación de experiencias vivenciales. Es un lenguaje que se convierte en materia educativa que fomenta el conocimiento personal, integra las áreas física, social, cognitiva y afectiva del sujeto y lo habilita para desarrollarse según su situación social de desarrollo. Desde su accionar se ponen en acción las diferentes capacidades cognitivas en una simbiosis de lo biopsicosocial del sujeto y su entorno.

El presente estudio persigue como objetivo revelar desde una revisión bibliográfica elementos que avalan a la Expresión Corporal como recurso psicopedagógico de amplio espectro (físico, cognitivo, psicológico, afectivo y social) en el trabajo correctivo compensatorio.

MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica. Se emplearon métodos teóricos como: Analítico-sintético, inductivo-deductivo, a fin de identificar y sistematizar la información teórica y metodológica sobre el tema. Además, se realizó una amplia búsqueda con el buscador Google académico y en las bases de datos regionales: Dialnet, SciELO, Redalyc y DOAJ para la revisión de artículos seleccionando la información más actualizada y afín al objeto de estudio.

RESULTADOS

La Expresión Corporal es expresión del desarrollo ontogenético y filogenético del sujeto. Su abordaje conceptual ha evolucionado con el transcurso del tiempo en consonancia con la visión biopsicosocial del sujeto y su desarrollo. Serrano señala que “la expresión corporal supone una concepción integral de la vida y del ser humano que implica su educación multidimensional: física, sensorial, afectiva, cognitiva y sociocultural”(10) p. 486. Ciertamente esta perspectiva responde a una visión integral del ser humano y de los mecanismos que utiliza para aprender abriendo un amplio marco de acción como recurso de rehabilitación, compensación y potenciación.

Reconocer la Expresión corporal como recurso psicopedagógico tiene su base en lo planteado por Febles(13) al referenciar principios que sustenta la terapia corporal y encausan el trabajo psicoterapéutico que requiere el trabajo correctivo-compensatorio que se desarrolla en la escuela:

· “El cuerpo muestra lo que es tan solo en movimiento, cumpliendo diferentes funciones; entre ellas las psíquicas superiores que denominó L. S. Vigotsky. En su movimiento existe una unidad de lo físico y lo psíquico; de lo biológico, lo social y lo psicológico; unidad cuerpo-mente y de lo psicológico y lo fisiológico; que no es por identidad, ni adición, sino por interrelación dialéctica entre dimensiones de un mismo fenómeno, que se transforman conjunta y mutuamente.

· La esencia histórico-social del ser corporal ha devenido como resultado de las complejas interrelaciones en las condiciones de vida, comunicación y actividad en que se ha desarrollado el hombre. Al igual que lo orgánico, el cuerpo, junto a lo psicológico, experimenta un condicionamiento histórico que no es adaptación pasiva, sino transformación creadora que en cada instante deja de ser lo que realmente era para convertirse en algo nuevo.

· Al hablar de trabajo corporal consideramos aquellos procesos o funciones psíquicas consientes o no, energéticas, físico-químicas o biológicas en general, que intervienen en éste y se correlacionan e integran en su producción, así como sus manifestaciones directas o indirectas en el comportamiento humano.

· El cuerpo constituye un mediador, portador, transformador de la subjetividad individual y su función se integra a la de otros sistemas de signos que el sujeto personaliza, interiorizándolos en las dimensiones respectivas. De igual manera, el cuerpo al expresarse, exterioriza, revela la subjetividad, ocurriendo un proceso de transformación y acomodación que contribuye a su fortalecimiento” (p. 274).

De relevancia en este análisis son los criterios sobre el carácter multifuncional del movimiento físico, en particular, del movimiento intencional, reflejado particularmente en la Expresión Corporal como recurso psicopedagógico visto desde la mirada de las funciones educativas del movimiento, planteadas por la Consejería de Educación y Ciencia Pública de Andalucía, España (Decreto 1344/1991), referidos por Ortiz:(14)

Función de conocimiento

La actividad intelectual y la capacidad intelectual están estrechamente relacionadas a la capacidad físico-funcional del organismo. En la medida que el movimiento es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma como para explorar y estructurar su entorno inmediato. Por medio de la organización de sus percepciones sensomotrices, el sujeto toma conciencia de su propio cuerpo y del mundo que le rodea. Esta función facilita la comprensión acerca de que el trabajo corporal puede facilitar el planteamiento y la solución de problemas, así como la identificación y concientización de estrategias metacognitivas para actuar y aprender de manera más significativa, teniendo en cuenta las potencialidades de los educandos y sus preferencias por la actividad lúdica y el movimiento.

Estudios en el área de la Educación Física(4,5,15,16,17,18) demuestran que existe una relación directa entre el aumento de la capacidad de rendimiento físico y el aumento de la capacidad de rendimiento intelectual del sujeto, mejorando inclusive, lo académico, la activación de la atención por un mayor tiempo, etc. La actividad intelectual y la capacidad intelectual están estrechamente relacionadas a la capacidad físico-funcional del organismo.

Hacer consciente esta función en el sujeto implica darle un mayor sentido a la actividad motriz que realiza, vinculando este aspecto directamente con su experiencia cotidiana y relacionándolo con la necesaria significatividad experiencial(19) que debe estar presente a la hora de motivar la acción de los escolares. Se trata de hacer consciente la importancia del movimiento y la expresión, para mejorar el funcionamiento de la personalidad como un todo.

Función de compensación

El desarrollo de las funciones motrices puede constituir una de las esferas centrales de la compensación de la deficiencia y viceversa, debido a la relación demostrada entre motricidad y desarrollo intelectual. Según Luria(20), el carácter voluntario de los movimientos se lo imprime la participación de los procesos psicológicos, obligando a lo fisiológico, a la psiquis a entender la situación que se presenta conciliándola con la biodinámica corporal. Junto al movimiento se desarrolla la memoria, la concentración, la previsión y la evaluación, de manera que el movimiento voluntario no es un simple ejecutor de las decisiones del cerebro sino un importante regulador y organizador de la actividad psíquica.

El trabajo corporal activa los procesos psíquicos que constituyen las capacidades cognitivas básicas de aprendizaje y permite que el cuerpo y su movimiento sea mediador del desarrollo de las funciones psíquicas superiores (metacognición, motivación, emoción, razonamiento, aprendizaje) que surgen en el proceso de desarrollo compensador de los educandos con necesidades educativas especiales, y que constituyen el fondo de la compensación.(13) Las habilidades alcanzadas por el educando a través del movimiento corporal, le permiten superar dificultades aumentando sus expectativas positivas de logro y mejorar la autoestima.

Está demostrado que el movimiento compensa las restricciones del medio y las necesidades comunicativas, relacionales para expresar libremente contenidos cognitivos-emocionales que por otra vía no se manifiestan, permitiendo que se desarrolle paulatinamente mediante el entrenamiento el dominio, la autorregulación, la solidez y la transferencia de conocimientos.

Función anatómico funcional

Toma como referente la concepción del movimiento voluntario como regulador y organizador de la actividad psíquica.(20) El movimiento voluntario expresa la respuesta eferente de la corteza cerebral, que se produce a partir de impulsos nerviosos que trasladan la información que provienen de los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. En su trayecto, ocurre la secreción de tres neurotransmisores importantes para formar redes neuronales que intervienen en el aprendizaje. Se incluye además la necesaria oxigenación del cerebro para sus funciones vitales.

Otro elemento de importancia en este sentido lo constituye la combinación de actividades cognitivas y físicas (tareas duales) factibles a realizar desde la Expresión Corporal. Estas producen efectos sinérgicos debido a la coactivación y la interconexión de las áreas neuronales asociadas con la cognición y el movimiento (corteza prefrontal y al cerebelo, respectivamente).

Esta coactivación neuronal es más fuerte cuando la tarea es exigente, novedosa, requiere concentración y cuando la respuesta requerida es impredecible y rápida.

Función comunicativa

En tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para relacionarse con otras personas, en las diferentes actividades que realiza.

Catártica

Desde esta mirada se posibilita la liberación de tensiones y el restablecimiento del equilibrio psíquico del sujeto; aspectos estos que desde la neuroeducación son validados y privilegia la acción compensatoria que favorece el aprendizaje.

Función higiénica

Posibilita a la conservación y mejora de la salud y el estado físico, así como la prevención de enfermedades y disfunciones en el organismo.

Función estética

Mejora la capacidad gestual y expresiva del sujeto.

Las neurociencias también aportan elementos de interés que avalan el accionar psicopedagógico de este recurso, al evidenciar que el movimiento aporta al cerebro un grupo de experiencias que contribuyen a enlazar cada parte de este, generando capacidades cognitivas potenciadas que lo estructuran. Moverse se manifiesta como elemento catalizador de lo cognitivo, de lo emocional y lo relacional logrando estimular tanto al cuerpo como al cerebro en su integridad. La Expresión Corporal haya en el cuerpo el instrumento de trabajo eliminando la progresiva separación en partes inconexas que tiende a establecerse entre el cuerpo y la mente.

En esta relación estrecha el cuerpo actúa como un espacio receptor de estímulos que se encarga de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otras múltiples funciones. En la Expresión Corporal es posible apreciar esta relación que evidencia al mismo tiempo aspectos de movimiento y de cognición, donde sus componentes se estructuran en torno al cuerpo, el espacio el tiempo y la energía. Su práctica favorece los circuitos de que se vale el cerebro para pensar y razonar, disparando patrones de encendido neuronales a lo largo de grandes regiones de la corteza cerebral promoviendo el desarrollo cognitivo. Desde esta perspectiva se entiende la relación dinámica que se da entre el cuerpo, movimiento y el cerebro. Campos(21) en este sentido confirmó que ambos aprenden de forma integrada. percepción encuentra en la Neurociencia una fuente de esclarecimiento y confirmación.

La Expresión Corporal como forma de movimiento otorga variadas experiencias que articulan y diseñan el cerebro. Las experiencias modifican el cerebro continuamente creando, fortaleciendo o debilitando las sinapsis que conectan las neuronas. Este proceso ha sido definido en algunos artículos como aprendizaje neuronal o hebbiano. De este se desprende que cada nuevo circuito neuronal creado o modificado en el todo cerebral equivaldría mentalmente a un aprendizaje significativo.(22) A través del movimiento, la exploración por medio de los órganos sensoriales, la expresión corporal, las experiencias directas y concretas, se estimula el desarrollo de los sistemas sensoriales, motores y de diferentes regiones en el cerebro.

Ortiz(23) alude al estudio realizado por Strike y cols. (s.f) donde se asevera que las partes del cerebro que procesa el movimiento es la misma que procesa el aprendizaje. En este sentido los sistemas neurales que median en los procesos de planificación y ejecución de las disímiles acciones corporales, participan también en la interpretación y otorgamiento de significado. Por ejemplo, el sistema vestibular está relacionado con el monitoreo del movimiento. Contribuye con el sentido del equilibrio y controla los movimientos oculares al permitir que las imágenes permanezcan invariables y en foco a pesar de los cambios posturales. Este sistema es decisivo para las funciones cognitivas.

Es de relevancia destacar igualmente como elemento a favor de la Expresión corporal como recurso psicopedagógico el hecho de que:

Aporta la novedad que resulta atractiva para el cerebro. Teniendo en cuenta los seis principios del movimiento es posible lograr este deseo de novedad. La concentración: es fundamental para conectar el cuerpo y la mente. Esto se hace tangible al concentrarse en el área del cuerpo que se está trabajando y poner atención en sentir la actividad que se está desarrollando; logrando así movimientos de calidad. El centro: tiene a la columna vertebral como centro neurálgico del control y el movimiento corporal. Esta tiene como mínimo 14 articulaciones desde el sacro hasta la cabeza. Además, los estímulos nerviosos que recibe y envía el cerebro a los músculos para controlar y mover el esqueleto, salen de las raíces nerviosas que provienen de la médula espinal y que van al cuerpo desde diferentes niveles vertebrales. El control: se refiere a la conciencia que se asume del propio cuerpo. Este se articula en torno al control mental que se funde con el corporal. La precisión: alude a la exactitud en la ejecución de los movimientos, y esta es clave y deriva del control exigido para realizarlos. Cada movimiento tiene un propósito y es vital para una ejecución correcta, por lo que es importante concentrarse e interiorizar. La respiración: favorece la relajación, la capacidad pulmonar, y por ende una mejor circulación sanguínea. La fluidez: enmarca la realización de los ejercicios con un tiempo adecuado, de forma clara, y natural.

Facilita la interacción con otros (personas y cosas del medio ambiente). Este accionar potencia el trabajo cerebral. las actividades variadas de Expresión Corporal de carácter individual, y colectivo, así como los juegos de imitación construyen un sentimiento de comunidad, empatía e interacción entre los alumnos. Las neuronas espejo (especulares) están relacionadas con la posición empática y emocional del sujeto con respecto a los otros. Estas neuronas se activan al realizar actividades de imitación.(24,25) La capacidad de relacionar, la observación de acciones y después copiarlas o imitarlas es innata del ser humano. A esta afirmación se suma el supuesto del aprendizaje asociativo, que afirma, que estas neuronas son las responsables de este tipo de aprendizaje, aparecen al relacionar la experiencia visual de la acción con su posterior imitación. En cuanto a la repercusión de estas neuronas en las relaciones humanas Pineda(26) muestra su implicación en la interacción del yo y la comprensión social, con las actitudes, el prejuicio, el consenso y el rechazo social y la toma de decisiones sociales. Desde esta mirada se facilita el aprendizaje cooperativo, la adquisición de pautas de comportamiento y la transmisión de la cultura.

El juego como forma de trabajo de la Expresión Corporal propicia un espacio para la interacción de los sujetos como puerta para el aprendizaje, el diagnóstico y la intervención. En este sentido desde la neurología se ha podido constatar que este interviene en el proceso de mielinización y está asociado directamente con el juego colectivo, donde siempre está presente el movimiento. Además, desarrolla la función ejecutiva de la corteza prefrontal, asumiendo normas y reglas.(27)

Propicia emociones positivas; que redunda en un aprendizaje significativo. Este binomio garantiza que el proceso de asimilación, fijación y recuperación de la información sea mucho más fácil. Las emociones positivas repercuten en la motivación, alimentan la curiosidad y los procesos de memoria produciendo recuerdos de tipo emocional.(28) Estos recuerdos son mucho más duraderos; resultantes de un estado de emocionalidad saludable que activa el hipocampo, que está vinculado con la memoria y el aprendizaje; mediada por la acción de la amígdala cerebral.

Promueve la secreción de neurotransmisores que potencian las capacidades cognitivas básicas de aprendizaje. La actividad física estimula la BDNF (nutriente que fertiliza las neuronas), y que está relacionada con la neurogénesis. Esta sustancia está presente en el hipotálamo, y está relacionada con la memoria y el aprendizaje. También desarrolla la actividad del hipocampo, esencial para la memoria a largo plazo. El sistema vestibular (oído interno) y el sistema cerebeloso (actividad motora) es el primer sistema sensorial en madurar. En este sistema, los canales semicirculares del oído interno y los núcleos vestibulares son una recopilación de información y fuente de información para los movimientos.(27)

Además, provoca la producción de una sustancia llamada Irisina, que viaja desde los músculos hacia el cerebro y favorece la plasticidad neuronal, y esta es precisamente la base del aprendizaje. Gomez(29) La plasticidad neuronal muestra la potencialidad del cerebro para modificarse tanto somática como fisiológicamente; aspecto este que se constituye en garante del trabajo rehabilitatorio, correctivo compensatorio, y de las posibilidades de aprendizaje del sujeto.

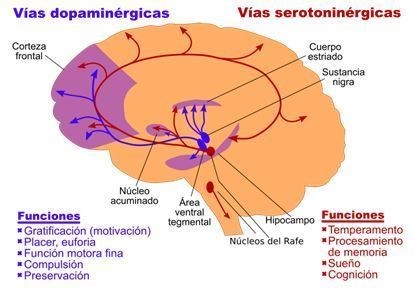

Por otra parte, La Expresión Corporal genera la producción de neurotransmisores como la serotonina; encargada de reducir la ansiedad y regular los estados de ánimos. Las endorfinas, llamadas hormonas de la felicidad y que están relacionadas con la sensación de placer. La acetilcolina por su parte, favorece los estados atencionales. La noradrenalina y la dopamina, están relacionadas con procesos cognitivos como la atención, el aprendizaje y la memoria, provocando que los períodos de aprendizaje puedan ser prolongados. (figura 1)

Figura 1. Neurotransmisores que potencian la actividad cognitiva. Tomado de Psicología general, Proceso de aprendizaje

De forma particular es importante señalar que la dopamina está relacionada con las funciones motrices, las emociones y los sentimientos de placer. Su estimulación es vital pues interviene en procesos de gratificación y motivación como antecesor del placer y la alegría, esenciales en el proceso de aprendizaje. Ella controla los sistemas encargados de activar los centros responsables de la actividad motora. Las alteraciones en su emisión y/o recepción en esta región cerebral, pueden causar interferencias en las funciones neurocognitivas, especialmente la memoria, atención, y resolución de problemas (funciones ejecutivas). (figura 2)

Figura 2. Mecanismo de transmisión química en sinapsis dopaminérgicas y serotoninérgicas. José Ramón Calvo Gtz. Consejo Mexicano Neurociencias. 5 sept 2018

La Expresión Corporal por su forma de hacer resulta en una herramienta fácil que ejecutar por docentes y especialistas y bien aceptada por los educandos al valerse del juego y ser una forma de expresión innata del sujeto.

CONCLUSIONES

En esta revisión se evidenciaron elementos que tributan al reconocimiento de la Expresión Corporal como recurso psicopedagógico de alto espectro en el trabajo correctivo compensatorio del sujeto. Desde esta óptica, su empleo en los predios educativos y sobre todo en la atención a educandos con necesidades educativas especiales resulta de valor. Esta resignifica el contexto y sus prácticas potenciando de a una la activación de capacidades cognitivas básicas propulsoras del aprendizaje, la socialización, la estimulación de la creatividad, el establecimiento de relaciones empáticas, el aprendizaje cooperativo, así como la mejora de la salud incidiendo de forma holística en el sujeto.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Catrambone R, Ledwith A. Interdisciplinary approach in support of academic trajectories: teacher and psycho-pedagogical training in action. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria. 2023;3:50. https://doi.org/10.56294/ri202350

2. Stokoe P. Expresión Corporal: Guía didáctica para el docente. Buenos Aires: Ricordi Americana; 1978.

3. Stokoe P. y Harf, H. La expresión corporal en el jardín de infantes. 3ra ed. Argentina: Paídos;1992

4. Linares D, Zurita F, Iniesta JA. Expresión y comunicación corporal en Educación Física. Granada: Asociación para el desarrollo de la Comunidad Educativa en España y Grupo Universitario; 1999.

5. Sánchez P. y Morales X. Educación musical y expresión corporal. Playa, Cuba: Pueblo y Educación; 2003

6. Enguinados M. La Expresión Corporal: Aproximación teórica y técnicas aplicables desde el aula. España: Ideaspropias; 2004. https://expresionvideo.files.wordpress.com/2019/01/u.d.-expresion-corporal-el-cuerpo-como-elemento-fundamental-de-expresion.pdf

7. López, Y. La Expresión Corporal, un recurso psicopedagógico para el crecimiento personal de los escolares con trastornos afectivo conductuales (TAC). [Tesis doctoral]. Cuba: Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”;2006. 126 p.

8. Schinica, M. Expresión Corporal: Técnica y Expresión del Movimiento. 4ed: España; Wolters Kluwer. 2010

9. Gil, J. Los contenidos de Expresión Corporal en el título de grado en Ciencias del Deporte. [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 2015. 357p.

10. Romero, MaR. Expresión corporal en Educación Física. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015.

11. Villada, P. La Expresión Corporal. Diferentes corrientes y formas de tratarla [Internet]. Efidex. Blog; 2019. https://efidex.blog/2019/06/04/la-expresion-corporal-diferentes-corrientes-y-formas-de-tratarla/

12. Andrey J. y Alfaro Ma.E. La Expresión Corporal como fenómeno de dialogo desde la corporeidad. EduSol. 2022; 21(6):59-68.

13. Febles, M. El cuerpo como mediador de las funciones psíquicas superiores. Hacia una terapia corporal. Revista Cubana de Psicología. 2003; 20(3): 269-275.

14. Ortiz M del M. Comunicación y Lenguaje Corporal.Espana, Granada: Proyecto Sur de Ediciones, S.L; 2004.

15. Ortiz M. Comunicación y lenguaje Corporal, Bases y fundamentos aplicados al ámbito educativo. Granada: Proyecto Sur;2000.

16. Ávila De J, Méndez JC, Silva JM, Gómez OÁ. Actividad física y su relación con el rendimiento académico. RIDE. Rev. Iberoam. Investig. Desarro. Educ. 2021; 12(23): e025. https://doi.org/10.23913/ride.v12i23.1030.

17. Luque A, Gálvez A, Gómez L, Escámez JC, Tárraga L, Tárraga PJ. ¿Mejora la Actividad Física el rendimiento académico en escolares? Una revisión bibliográfica. JONNPR. 2021;6(1):84-103. https://dx.doi.org/10.19230/jonnpr.3277.

18. Andrades K, Faúndez C, Carreño J, López M, Sobarzo F, Valderrama Cl, et all. Relación entre actividad física, rendimiento académico y funciones ejecutivas en adolescentes: una revisión sistemática. Cienc. Act, fís. (Talca). 2022; 23(2): 2-17. https://dx.doi.org/10.29035/rcaf.23.2.10

19. Castellanos C. Aprender y ensenar en la escuela. Una concepción desarrolladora. La Habana: Pueblo y educación; 2001.

20. Luria 1982). El cerebro en acción. 2da. Ed. Ciudad de La Habana: Pueblo y Educación; 1982.

21. Campos AL. (2010). Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo humano. La Educación. 2010;143:1-14. https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/25280

22. García MA. ¿Por qué se aprende mejor en movimiento? La neurociencia tiene la respuesta. Educacion 3.0. 2018. https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/neurociencia-movimiento-cerebro/

23. Ortiz R. Neuroeducación y movimiento corporal: Línea de generación y aplicación del conocimiento. 11º Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias, 28 de septiembre al 10 octubre de 2015, Ensenada, Argentina. En Memoria Académica. 1-16. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7194/ev.7194.pdf

24. Arboccó M. Neurociencias, educación y salud mental. Propósitos y Representaciones. 2016; 4(1): 327–362. https://doi.org/10.20511/pyr2016.v4n1.92

25. Gago L. y Elgier, Á. (2018). Trazando puentes entre las neurociencias y la educación. Aportes, límites y caminos futuros en el campo educativo. Psicogente. 2018; 21(40):476–494. https://doi.org/10.17081/psico.21.40.3087

26. Pineda WF. La Teoría de la Mente desde el Marco de la Neurociencia Cognitiva Social. Psicogente. 2016; 19(35). https://doi.org/10.17081/psico.19.35.1381

27. Giménez JA. y Ranz DR. (2019). Principios educativos y Neuroeducación: una fundamentación desde la ciencia. Edetania Estudios y propuestas socioeducativos. 2019; (55), 155-180. https://doig.org/10.46583/edetaniaˍ2019.55.392

28. Mora F. Neuroeducación. Madrid: Alianza Editorial; 2017.

29. Gómez, JD. La motivación motriz: una estrategia neuroeducativa para mejorar la participación activa del alumnado en su aprendizaje y generar percepción subjetiva de la felicidad. [Tesis de maestría]. España: Universidad Camilo José Cela; 2017; 289 p. https://portalcientifico.uned.es/documentos/5e1efb0e2999525b598bdeb5

FINANCIACIÓN

Sin financiación externa.

CONFLICTO DE INTERÉS

No existen.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Iris Mercedes Prevall Vinent.

Investigación: Iris Mercedes Prevall Vinent.

Metodología: Iris Mercedes Prevall Vinent.

Administración del proyecto: Iris Mercedes Prevall Vinent.

Redacción-borrador original: Iris Mercedes Prevall Vinent.

Redacción-revisión y edición: Iris Mercedes Prevall Vinent.