doi: 10.56294/mw202267

REVISIÓN

ICT and digital literacy:

challenges and advances in the Mexican education system (part 2)

TIC y literacidad

digital: desafíos y avances en el sistema educativo mexicano (2da parte)

Guillermo Alejandro Zaragoza Alvarado1  *

*

1Universidad

Virtual del Estado de Guanajuato. México.

Citar como:

Zaragoza Alvarado GA. ICT and digital literacy: challenges and

advances in the Mexican education system (part 2). Seminars in Medical Writing

and Education. 2022; 1:67. https://doi.org/10.56294/mw202267

Enviado: 30-05-2022

Revisado: 13-07-2022

Aceptado: 07-09-2022

Publicado: 08-09-2022

Editor: PhD.

Prof. Estela Morales Peralta

Autor para la

correspondencia: Guillermo Alejandro

Zaragoza Alvarado *

ABSTRACT

Throughout history, different

educational paradigms have been developed to explain the teaching-learning

process. Behaviourism, proposed by Watson and expanded by Skinner, focused on

the prediction and control of behaviour through the reinforcement of stimuli.

Subsequently, the cognitive paradigm, with exponents such as Piaget, Ausubel

and Gagné, analysed the internal processes of learning, emphasising the

importance of memory and the organisation of information. Jean Piaget

established the psychogenetic paradigm, which approached knowledge from an

evolutionary perspective, while Vigotsky developed the sociocultural approach,

which highlighted the influence of social context and interaction on learning.

Over time, these approaches converged in constructivism, which emphasises the

active role of the student in the construction of knowledge. Nowadays, the

integration of Information and Communication Technologies (ICT) has transformed

teaching methods, facilitating new educational strategies. Previous research

has shown that the use of ICT favours meaningful learning and interaction with

content. However, its implementation presented challenges such as the lack of

equitable access and teacher training. The evolution of education depends on

the combination of these paradigms with ICT to promote dynamic, accessible

learning in line with the demands of today’s society.

Keywords: Learning;

Educational Paradigms; Constructivism; ICT; Teaching-Learning.

RESUMEN

A lo largo de la

historia, se desarrollaron distintos paradigmas educativos para explicar el

proceso de enseñanza-aprendizaje. El conductismo, propuesto por Watson y

ampliado por Skinner, se centró en la predicción y el control de la conducta mediante

el refuerzo de estímulos. Posteriormente, el paradigma cognitivo, con

exponentes como Piaget, Ausubel y Gagné, analizó los procesos internos del

aprendizaje, destacando la importancia de la memoria y la organización de la

información. Jean Piaget estableció el paradigma psicogenético, que abordó el

conocimiento desde una perspectiva evolutiva, mientras que Vigotsky desarrolló

el enfoque sociocultural, que resaltó la influencia del contexto social y la

interacción en el aprendizaje. Con el tiempo, estos enfoques convergieron en el

constructivismo, donde se enfatizó el papel activo del estudiante en la

construcción del conocimiento. En la actualidad, la integración de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha transformado los métodos

de enseñanza, facilitando nuevas estrategias educativas. Investigaciones

previas han demostrado que el uso de TIC favoreció el aprendizaje significativo

y la interacción con los contenidos. Sin embargo, su implementación presentó

desafíos como la falta de acceso equitativo y la capacitación docente. La

evolución de la educación depende de la combinación de estos paradigmas con las

TIC para fomentar un aprendizaje dinámico, accesible y acorde con las demandas

de la sociedad actual.

Palabras clave:

Aprendizaje; Paradigmas Educativos; Constructivismo; TIC;

Enseñanza-Aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

A

lo largo de la historia de la educación, diversos paradigmas han buscado

explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con el desarrollo

cognitivo de los individuos. Desde el conductismo, que enfatiza la relación

entre estímulo y respuesta para modelar la conducta, hasta el enfoque

constructivista, que resalta el papel activo del sujeto en la construcción del

conocimiento, cada corriente ha aportado una perspectiva única sobre cómo los

estudiantes adquieren y procesan la información.

El

paradigma conductual, desarrollado por Watson y Skinner, se centró en la

predicción y el control del comportamiento mediante el refuerzo de estímulos.

Posteriormente, el paradigma cognitivo, con exponentes como Piaget, Ausubel y

Gagné, exploró los procesos internos del aprendizaje, destacando la importancia

de la memoria, la organización de la información y la metacognición. Por su

parte, el enfoque psicogenético de Piaget analizó la adquisición del

conocimiento desde una perspectiva evolutiva, mientras que el paradigma

sociocultural de Vigotsky enfatizó la influencia del contexto social y la

interacción en el desarrollo cognitivo.

Estos

modelos han evolucionado hacia el constructivismo, el cual integra elementos de

diversas corrientes para promover un aprendizaje basado en la experiencia, la

reflexión y la construcción activa del conocimiento. En este contexto, las

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han emergido como

herramientas fundamentales para facilitar el aprendizaje en la era digital,

impulsando un modelo educativo más dinámico e interactivo.

DESARROLLO

Conductual

El origen del

conductismo fue realizado por Watson en 1913, tras publicar su artículo

titulado “La psicología como un conductista la ve”, rechazando el mentalismo de

la psicología, considerando que debería ser una ciencia como las demás, en

específico la física. Yela (1996), menciona que la regla que maneja es atender

lo objetivo, lo objetivo es observable, lo único observable es lo físicamente

designable, que todos pueden pública y repetidamente señalar con el dedo y

comprobar.

El conductismo

de Watson (1913), es denominado clásico, ya que cuenta con una postura

reduccionista, que no le interesaba comprender la conducta humana, sino su

control y predicción, determinando que un medio puede generar un estímulo en el

sujeto y obtener una respuesta definida por el mismo, que en caso de ser

repetitivo en el sujeto generará una asociación positiva o negativa del medio.

Con estos elementos consideraba que los problemas humanos radicaban en una

adaptación del hombre a su medio.

El medio ante la

postura de Watson podría llegar a predecir el estímulo sobre el sujeto, para

obtener una respuesta correspondiente, considerando que con este tipo de

control se podrán elaborar técnicas para modelar el comportamiento humano.

En 1930 se hace

una restructuración del conductismo, con la finalidad de construir una nueva

ciencia siguiendo la postura de Watson, preservando el objetivismo

metodológico, reduciendo sus conceptos a contenido observable y verificable;

transformando su postura de un conductismo programático a un conductismo

sistemático en el que los estímulos y respuestas tengan un significado

estrictamente empírico.

La nueva etapa

fue llamada el neoconductismo, en la cual se pueden analizar cuatro

planteamientos distintos de acuerdo con Hernández (2012), el conductismo asociacionista

de Guthrie, el conductismo metodológico de Hull, el conductismo intencional de

Tolman y el conductismo operante de Skinner.

De los cuatro

planteamientos del neoconductismo, el más relevante es el de Skinner (1972), el

objeto fue descubrir las relaciones funcionales que prevalecen entre los

aspectos mesurables de la conducta, las variadas condiciones y eventos en la

vida del organismo. Su importancia era predecir y controlar el comportamiento

humano manipulando las variables del entorno, que son:

·

Variables dependientes, las cuales hacen

referencia al sujeto en el cual se quiere generar un cambio de conducta.

·

Variables independientes, es el ambiente

que puede ser manipulado para generar un cambio en el sujeto.

A partir de la

manipulación de las variables se genera el conocimiento, definido por Skinner

(1953) como aquel que capacita al individuo para reaccionar adecuadamente ante

el mundo que lo rodea justamente porque lo hace la misma conducta. Considerando

estos elementos el éxito se da en medida que la conducta puede predecirse como

resultado de las relaciones descubiertas, en cómo influye una variable sobre la

otra.

En el análisis

generado por Delprato y Midgley (2013), mencionan que el interés de Skinner era

identificar las relaciones entre las variables, que son mediante la

manipulación ambiental y la clase conductual; está fue llamada de las

relaciones funcionales al producir un cambio en la variable dependiente con una

variable independiente. Considerando que las variables que más le interesan son

aquellas independientes - ambientales a las cuales estuvo expuesto el individuo

antes y después de la conducta adquirida.

A partir de su

interés, Skinner argumentaba que las variables independientes – ambientales,

hacen una modificación conductual en el sujeto, replanteado el modelo de

causalidad de estímulo antecedente – respuesta, a respuesta – medio ambiente.

Considerando estos elementos Skinner (1989), sostenía que se puede predecir y

controlar la conducta sin saber nada de lo que está pasando dentro del sujeto.

Para generar una

relación entre los tipos de variables, Skinner menciona que hay dos tipos de

conducta que son:

·

La conducta operante, es defina por

Skinner (1953), como aquella que se enfatiza al hecho que la conducta opera

sobre el ambiente, generando consecuencias, considerando que requiere

distinguir entre lo que es una clase de respuestas y lo que son: casos

particulares o instancias de una respuesta.

·

La conducta respondiente, es la

correlación entre un estímulo provocador especifico mismo, que puede ser

modificado para provocar otro tipo de respuesta.

Con estos

elementos Skinner (1953), sugería que el condicionamiento operante se fortalece

en el sentido de hacer que la respuesta será más probable o de hecho más

frecuente. La conducta operante puede ponerse bajo control con estímulos,

citado por Skinner (1974), “un estímulo que está presente cuando se refuerza

una respuesta, adquiere cierto control sobre la respuesta”.

En este sentido

cuando la conducta operante puede llegar a ser modificada de acuerdo al

incremento o al decremento de estímulos hacia el individuo, en los cuales habrá

que verificar los estímulos que son:

·

Estimulo reforzante, produce una alta

probabilidad de ocurrencia en la conducta que lo antecede.

·

Estimulo discriminativo, disminuye la

frecuencia de ocurrencia de la conducta que lo antecede.

Con estos

estímulos la conducta puede ser clasificada en dos categorías:

·

Moldeadas por contingencias, las cuales

permiten resolver un problema teniendo un resultado directo.

·

Moldeadas por las reglas, que ponen bajo

control los estímulos y respuestas que va a recibir el individuo.

En este análisis

exhaustivo Skinner muestra una postura antireduccionista, que da oportunidad a

que la parte mentalista pueda dar una explicación de la conducta tanto

filogenética como ontogenética, además que puede ser analizado desde el punto

de vista fisiológico, siempre recalcando que requeriría de un análisis más

exhaustivo para obtener un resultado efectivo de la conducta del sujeto.

En el desarrollo

del paradigma conductual, su introducción en la educación ha sido constante, ya

que al aplicarse, Noriega y Gutiérrez (1995), mencionan que el problema

fundamental epistemológico es la relación entre sujeto y el objeto expresando

lo siguiente:

E-R (estimulo –

respuesta), que es la operacionalización entre el objeto activo y el sujeto

pasivo: la experiencia del sujeto proviene del impacto del objeto y es

testimoniado por la producción de la respuesta.

Considerado por

Hernández (2012), esta relación epistemológica puede expresarse así:

O →

S

Determinando de

esta manera al sujeto o al alumno como un sujeto pasivo del entorno, en el cual

el objeto es el principal el elemento activo actuando sobre el alumno.

Con esta postura

en la parte educativa uno de los principales agentes que se toma en cuenta es

el maestro, que Skinner (1970), lo define como aquel que debe ser capaz de

manejar especialmente los reforzamientos positivos y evitar, en medida de lo

posible, los basados en el castigo.

A partir de ello

Keller (1978), lo complementa, definiéndolo como un ingeniero educacional y

administrador de contingencias que maneja hábilmente los recursos tecnológicos

– conductuales, los cuales Riviére (1990), menciona que se debe de presentar

mediante modelos conductuales, verbales y simbólicos en los alumnos.

Estos modelos

apoyarán a la enseñanza, que Skinner (1970), la define como el expender

conocimientos, estructurando que quien es enseñando aprende más rápido que

aquel a quien no se le enseña.

Considerado por

Hernández (2012), que además la enseñanza consiste en proporcionar contenidos o

información al alumno para que la adquiera, basándose en un análisis detallado

de las respuestas y la forma en cómo serán reforzadas.

Por su parte el

alumno es definido por Hernández (2012), como un sujeto pasivo cuyo empeño

escolar puede ser arreglado y re arreglado desde exterior, siempre y cuando se

realicen los ajustes ambientales y curriculares necesarios a los planeados por

el profesor denominado programador.

Siendo el alumno

quien deberá manifestar un aprendizaje, que Skinner (1970), lo describe como un

cambio en la probabilidad de la respuesta considerando como esencial que el

alumno adquiera o incremente el repertorio conductual, reafirmado por Hernández

(2012), como un cambio estable en la conducta del alumno.

Para verificar

el cambio de la conducta es necesario realizar una evaluación, considerando que

para los conductistas es el medio por el cual se comprueba el aprendizaje

obtenido, lo importante es que lo haga sin errores con el fin de alcanzar un

objetivo.

Las pruebas de

evaluación son determinadas, en base al programa y los objetivos que marca la

evaluación, siendo que para ser aprobatoria se debe dar un cambio en la

conducta observable.

Cognitivo

El paradigma

cognitivo surge en la década de los años 60´s, teniendo una gran prospectiva en

la disciplina psicoeducativa. La principal problemática que atiende es, el

describir y analizar la naturaleza de las representaciones mentales, es decir,

el procesamiento de información; así como determinar el papel de las acciones

que juegan en las conductas humanas.

Entre los

exponentes del paradigma cognitivo, está: Dewey, Piaget, Vigotsky, Bruner,

Gagné, Ausubel, Novak, Luria, Gardner, Feuerstein, etc.

Uno de los

principales exponentes es Gardner (1987), científico estudio la cognición que

debe der ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras

formas de representación mental.

Estos elementos

son considerados partes de un modelo, los cuales sirven para analizar cómo se

realiza el procesamiento de información desde que ingresa al sistema cognitivo,

hasta que se utiliza para ejecutar una conducta determina.

En el desarrollo

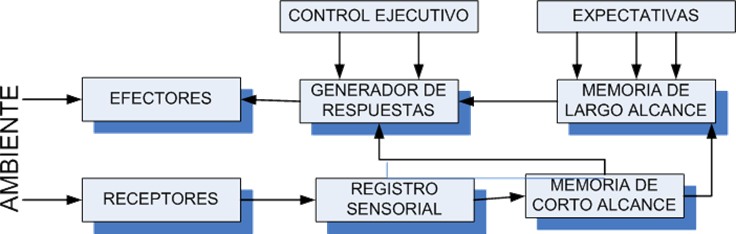

del paradigma uno de los módulos más comunes es el de Gagné (1990), que cuenta

con los siguientes elementos:

·

Receptores, son los dispositivos físicos

o sentidos con los que cuenta el ser humano para recibir la información, en

primer instancia, previo al procesamiento de información.

·

Memoria Sensorial (MS), retiene la

información que ingresa a los receptores por un periodo breve, la registra y

selecciona la información para incorporarla intencionalmente a la memoria a

corto plazo.

·

Memoria a Corto Plazo o Memoria de

Trabajo (MCP), es de capacidad limitada, el ingreso de la información en

fonética y articulada, es posible la pérdida de información por falta de repaso

o desplazamiento por nueva información.

·

Memoria a Largo Plazo (MLP), tiene una

capacidad limitada, se puede almacenar información: episódica, semántica, procedimental,

condicional, autobiográfica. Es importante que la organización depende del

sentido y significado material, por lo que requiere una codificación.

·

Generador de Respuestas, encargado de

organizar la secuencia de la respuesta del sujeto para interactuar con el

medio, las cuales pueden ser intencional o automáticas.

·

Efectores, son los órganos musculares y

glándulas empleadas por las respuestas o conductas deliberadas o automáticas.

·

Control Ejecutivo y Expectativas, que es

el sistema encargado de administrar los procesos de distintas estructuras de

memoria.

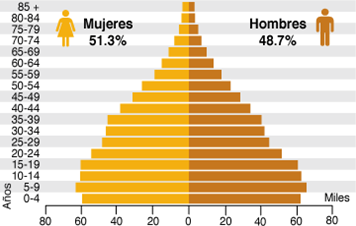

Estos elementos

del modelo de Gagné, expresan la forma en como el ser humano realiza el

procesamiento de la información, desde su entrada, la forma en cómo se procesa

y se retiene la información; esquemáticamente puede ser analizado en la figura

1 Modelo de procesamiento de información, que se muestra a continuación:

Figura 1. Modelo

de procesamiento de información

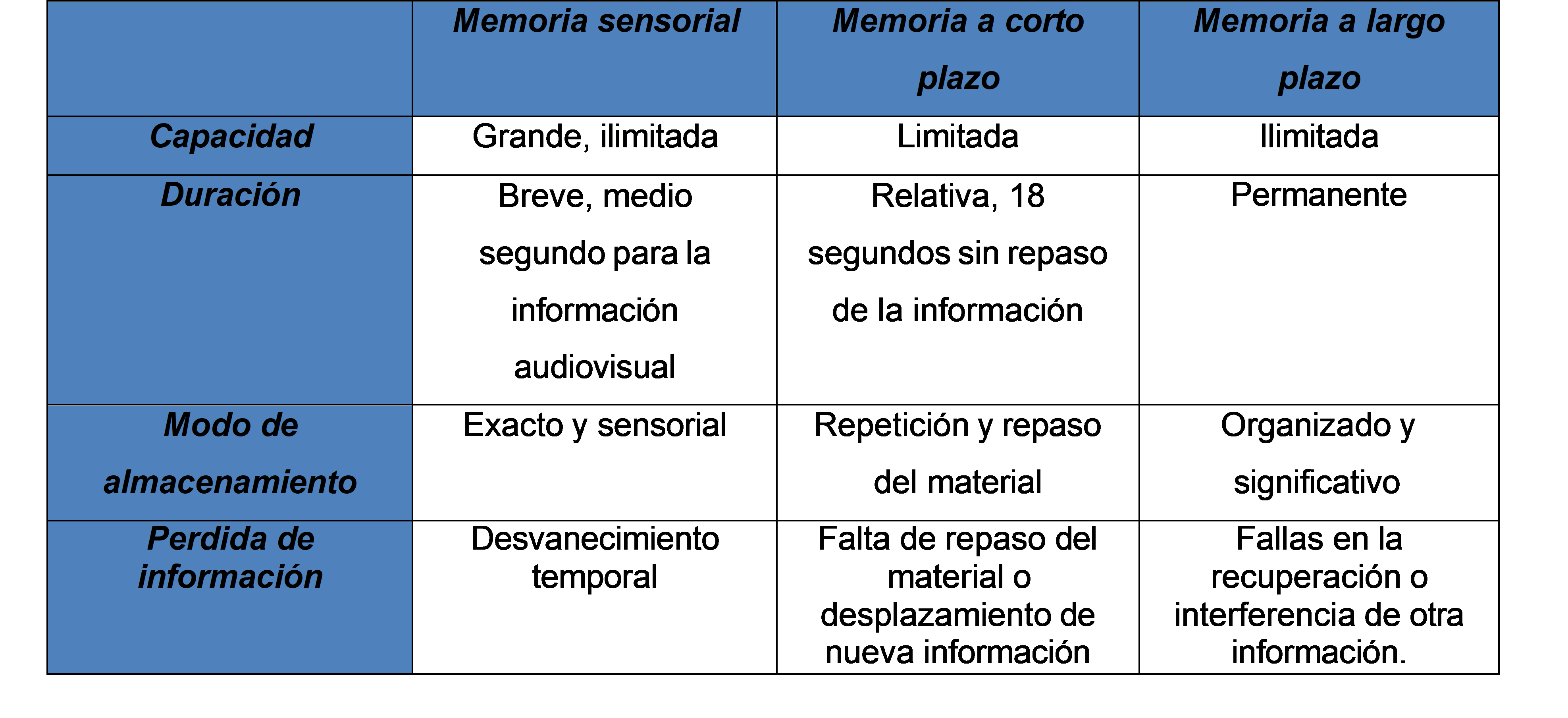

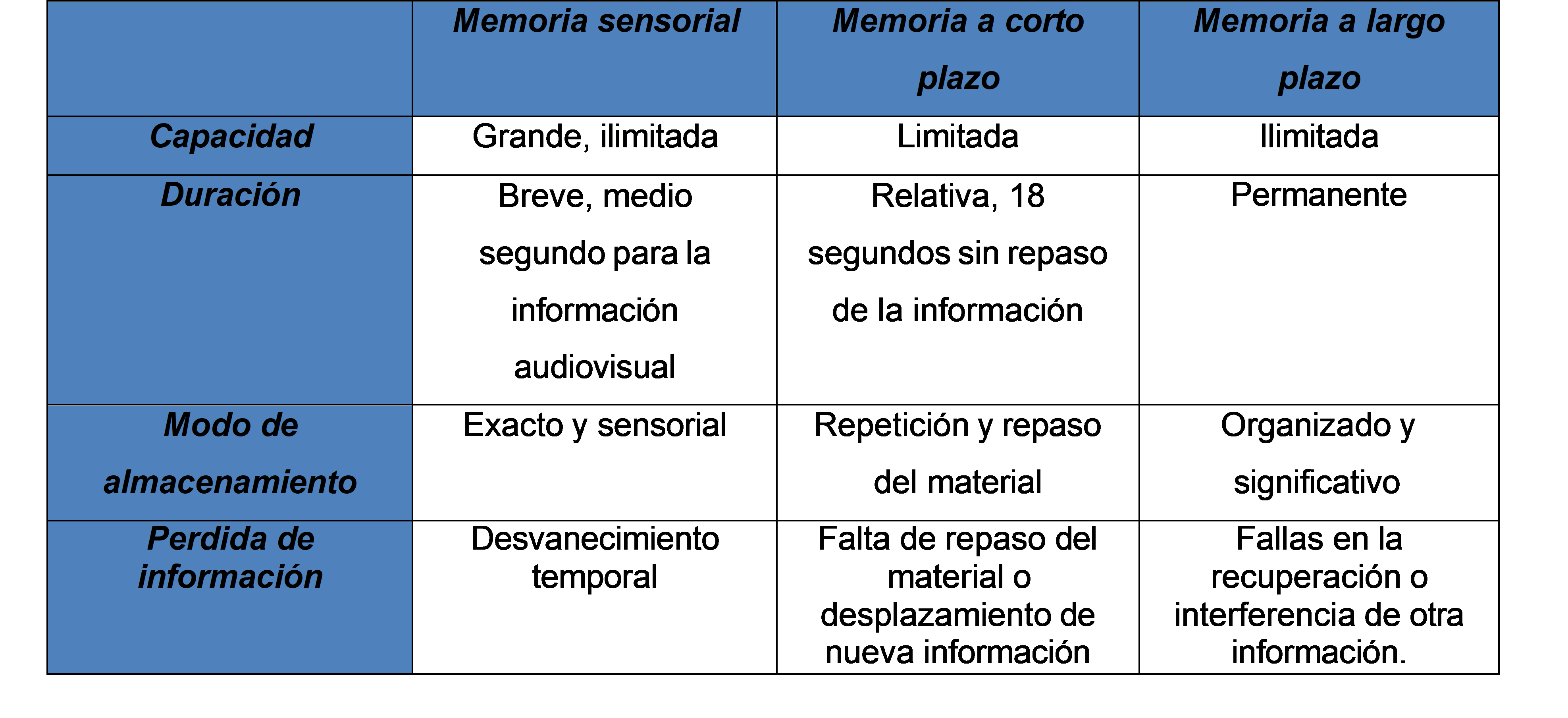

De los tipos de

memoria, expresada Mayer (1985), expresa las principales características, que

se pueden expresar en la figura 2. Tipos de memoria, que se muestra a

continuación:

Figura 2. Tipos

de memoria

En educación

retomando el modelo de Gagné, el encargado de generar el ambiente es el

maestro, que es definido por Hernández (2012), como aquel que se debe centrar

especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas

para lograr un procesamiento de información adecuado, que debe reflejarse en

los efectores.

Ante esta

perspectiva Ausubel (1978), menciona que el profesor debe de sestar

profundamente interesado en promover en los alumnos el aprendizaje, con sentido

de los contenidos escolares empleando estrategias que promuevan un aprendizaje

significativo por recepción, descubrimiento autónomo o guiado.

Considerado por

Hernández (2012), que el maestro debe promover una enseñanza, mediante la

planeación y la organización de los procesos didácticos para que recreen las

condiciones mínimas para aprender significativamente; así mismo debe crear un

contexto propicio para hacer intervenir al alumno activamente en su dimensión

cognitiva y motivacional afectiva, de modo que se logre una interpretación

creativa y valiosa.

El alumno, quien

debe generar un aprendizaje significativo es definido por Hernández (2012),

como un sujeto activo procesador de información, que posee competencia

cognitiva para aprender y solucionar problemas de dicha competencia a la vez,

desarrollando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas.

De acuerdo con

Alonso (1991), la competencia cognitiva a desarrollar por un alumno, se puede

desglosar de la siguiente manera:

·

Procesos Básicos de Aprendizaje,

incluyen proceso de atención, percepción, codificación, memoria y recuperación

de la información.

·

Base de Conocimientos, son los conocimientos

previos del alumno, de tipo declarativo y procedimental, los cuales generan un

apoyo, para ser más efectivo el beneficio de la instrucción.

·

Estilos Cognitivos y Atribuciones, son

definidos por Fierro (1990), como las formas de orientación que tienen los

alumnos para aprender o enfrentarse a ciertas categorías.

·

Conocimiento Estratégico, son las

estrategias generales y específicas de dominio que posee el alumno como

producto de sus experiencias de aprendizajes anteriores.

·

Conocimiento Metacognitivo, es definido

por Flavell (1993), como aquel que ha desarrollado el alumno acerca de sus

experiencias almacenadas y de sus propios procesos cognoscitivos, así como de

su conocimiento estratégico y la forma apropiada de uso.

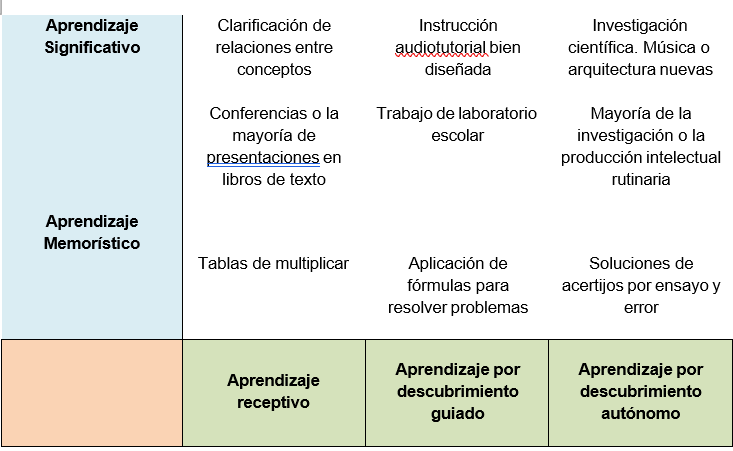

Al desarrollar

la competencia cognitiva con los elementos previamente mencionados, el alumno

habrá generado un aprendizaje, que a pesar de no tener una definición propia,

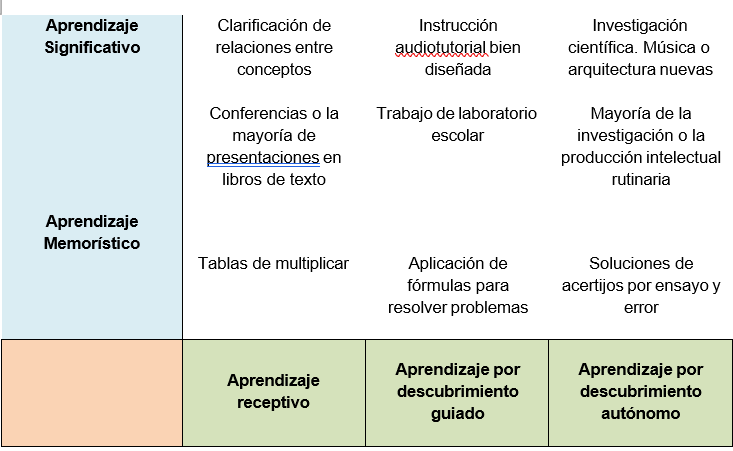

Ausubel (1978), estructura que bajo este bajo este paradigma se pueden dar

distintos tipos de aprendizaje que ocurren dentro del aula y pueden ser

ubicados en dos dimensiones, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Tipos

de aprendizaje

Psicogenético

El paradigma

psicogenético fue desarrollado en 1930 principalmente por Jean Piaget, sus primeros

estudios se realizaron en la escuela de Ginebra en la que se interesó por

conocer la lógica y el pensamiento verbal de los niños, mencionando que el

pensamiento era estructurado y llevaba una continuidad entre la vida.

La principal

problemática que se encarga de atender como lo menciona Coll y Gillieron

(1985), fue la adquisición del conocimiento en su sentido epistemológico,

planteando ¿Qué es el conocimiento?, y ¿Cómo es posible el conocimiento de la

realidad del hombre?, fue lo fundamental para Piaget.

Hernández

(2012), nos menciona que Jean Piaget insistía en estudiar el conocimiento

epistemológico, desde un punto de vista genético y no estático, considerando la

importancia de observar el proceso en el que ocurren las transformaciones.

En su interés de

estudiar el conocimiento epistemológico, Piaget (1971), buscaba dos

características principalmente en su postura que son:

·

Ser científica, es decir, fundamentada

en el tratamiento empírico y sistemático de los problemas y las preguntas de

investigación derivado de la problemática epistémica.

·

Ser interdisciplinaria.

La

fundamentación epistemológica se podría considerar a partir de tres posturas,

que son:

·

Empirista, porque el objeto provee

información importante para el sujeto, pero no el todo dejando al sujeto en un

papel activo en el proceso del conocimiento.

·

Interaccionista, dándose al ver como el

sujeto y el objeto actúa en la construcción del conocimiento, siendo

bidireccional.

·

Racionalista, al ver la postura de como

el sujeto puede observar e identificar al objeto.

Considerando que

a partir de estas tres posturas se puede dar el constructivismo, que es la

interpretación que da el sujeto a su entorno en base a su interacción

recíproca, entre el objeto y el sujeto.

Los trabajos

realizados de Piaget, de acuerdo con Hernández (2012), tuvieron como sustento

en las siguientes teorías:

·

Teoría de la equilibración, definida por

Wadsworth (1991), cómo el proceso de balance entre el medio externo y las

estructuras internas del pensamiento, entre la asimilación y acomodación, que

establece en niveles sucesivos de complejidad, que van al equilibrio entre los

esquemas del sujeto y los acontecimientos externos; y el equilibrio entre los

propios esquemas del sujeto, hasta la integración de los esquemas

diferenciados.

En la teoría de

la equilibración es necesario identificar algunos conceptos acerca de la

estructuración del conocimiento, que son los siguientes:

Esquema, es una

organización que posee el sujeto, que lleva a la construcción del sistema

intelectual, consecuencia de cierto patrón endógeno que existe en el mismo.

Funciones, que son:

·

Organización, que consta de tres

propiedades:

·

Conservación, permitiendo al individuo

quedarse con el conocimiento.

·

Asimilación, permite al individuo

integrarlo a conocimientos previos.

·

Diferenciación, permite al sujeto hacer

relaciones entre lo que existe y lo nuevo.

·

Adaptación, definido por Hernández

(2012), como el acto de usar esquemas como marcos para interpretar y

estructurar la información entrante.

Considerando

estos elementos, de acuerdo con Piaget, la equilibración es el proceso en el

que un sujeto reconstruye un nivel inferior de conocimiento, con uno de nivel

superior, reestructurando cada uno de ellos y generando un nuevo conocimiento.

A partir de la

teoría de la equilibración que estructura la génesis del conocimiento en el ser

humano, Piaget se basa en la segunda teoría que es la siguiente:

Teoría de los

estadios, el cual establece las etapas del desarrollo humano que son las

siguientes:

·

Etapa sensoriomotora, de 0 a 2 años.

·

Etapa preoperacional de 2 a 7 años.

·

Etapa de operaciones concretas, de los 7

a 12 años.

·

Etapa de operaciones formales, de los 12

en adelante.

Una vez

identificadas las etapas de los estadios de Piaget, para efectos de la presente

investigación solo se abordará la etapa de operaciones formales, que va de los

12 a los 16 años. La cual Hernández (2012), define que se caracteriza, debido a

que el pensamiento es más abstracto, razona sobre proposiciones verbales que no

tienen referente con situaciones concretas. El pensamiento se vuelve hipotético

deductivo; se convierte en un pensador formal, estando completamente equipado

para desarrollar planteamientos de experimentación complejos, plantear

hipótesis y controlar inteligentemente las variables para comprobarlas o

refutarlas.

Estos elementos

son desarrollados, a partir de tres tipos de conocimientos que el sujeto

elabora cuando interacciona con los objetivos físicos o sociales; definidos por

Kamii (1982), son los siguientes:

·

Conocimiento físico, la fuente de este

conocimiento, está en los objetos.

·

Conocimiento lógico - matemático, este

tipo de conocimiento se deriva de la coordinación de las acciones que realizan

los objetos.

·

Conocimiento social, se divide en dos.

·

Convencional, que es producto del

consenso de un grupo social, y la fuente este conocimiento está en los otros.

·

No convencional, son nociones o

representaciones sociales, y es el sujeto quien lo construye y se apropia de

él.

En su aplicación

en la educación, el encargado de propiciar este tipo de conocimientos es el

maestro, que definido por Hernández (2012), es aquel que debe de promover el

desarrollo psicológico y la autonomía de los alumnos, asumiendo la tarea

fundamental de promover una atmosfera de reciprocidad, de respeto y

autoconfianza por el alumno, dando oportunidad de que el aprendizaje

autoestructurante de los alumnos, pueda desplegarse sin obstáculos.

Ante ello,

Shubauer-Leoni (1986), identifica que el maestro es el último eslabón de una

serie de actores – intérpretes, en una secuencia de procesos de

descontextualización y recontextualización de saberes específicos

disciplinarios.

Considerando que

este proceso, se da mediante la enseñanza en la cual Piaget (1976), está de

acuerdo con utilizar métodos activos centrados en la actividad y el interés de

los niños; señalando que un planteamiento de tipo activo sin sustrato teórico –

empírico psicogenético, no garantiza la comprensión adecuada

de las actividades espontaneas de los niños al de sus intereses conceptuales.

El tener una

estructura teórica – empírica genética, permitirá desarrollar métodos activos

multidireccionales de enseñanza que resulten interesantes y motivantes para los

alumnos, generando una serie de estrategias que ellos puedan elegir y planear

sus actividades que apoyarán a la generación adecuada de un ambiente de

enseñanza.

Con ello se

puede apreciar que el alumno es un constructor activo de su propio aprendizaje,

debido a que posee un determinado nivel cognoscitivo y está construyendo o

reconstruyendo una concepción acerca de un contenido.

A partir de ello

Coll y Martí (1990), demuestran que se puede adquirir nociones operatorias por

medio de sesiones de aprendizaje, siendo posible acelerar o alterar el ritmo

normal de adquisición de las construcciones operatorias; el aprendizaje

operatorio depende de la disposición cognitiva inicial de los sujetos; la

inducción de conflictos cognitivos en los sujetos provoca la dinamización de

los procesos de equilibración a su vez a progresos de construcción operatoria.

Para la

evaluación del aprendizaje Hernández (2012), menciona que se centra menos en

los productos y más en los procesos relativos a los estadios de conocimiento,

hipótesis e interpretaciones logrados por los niños en relación con dicha

psicogénesis, y cómo y en qué medida se van aproximando a los saberes según una

interpretación aceptada socialmente.

Sociocultural

El paradigma

sociocultural se desarrolló a partir de 1920 por L.S. Vigotsky, que tenía

interés por desarrollar una psicología general, que tuviera como núcleo el

estudio de la conciencia. Situado por García (1994), menciona que Vigotsky se

preguntaba cómo era posible que no existiese una disciplina psicológica, con

una explicación solida sobre las funciones superiores y la conciencia que lo

distingue al hombre de los animales.

En el desarrollo

de su investigación temática, Minick (1987), define que se pueden identificar

tres etapas, las cuales se distinguen entre sí, y sin duda se relacionan; estas

son:

·

Etapa inicial orientada al estudio de la

actividad mediada semióticamente, que fue sobre todo de tipo experimental.

·

Etapa de análisis interfuncionales y la

definición de la unidad de la palabra como objeto de análisis de conciencia.

·

Etapa de estudio del sujeto situado en sistemas

específicos de interacción social.

En relación a

esta propuesta Blanck (1993), describe que Vigotsky, para poder analizar estas

categorías propuso que era necesario estudiar los procesos psicológicos de

naturaleza sociohistórico y cultura, ocupándose de las funciones psicológicas

en la filogenia y ontogenia humana.

Ante esto, el

problema de la epistemología de Vigotsky, descrito por Hernández (2012), es la

relación entre el sujeto y el objeto, que se resuelve con un planteamiento

interaccionista dialectico entre el sujeto y el objeto, en el que existe una

indisociación, interacción y transformación reciproca iniciada por la actividad

mediada por el sujeto.

Esta

transformación, siempre sería dada a través de un proceso de interacción entre

el sujeto, el objeto y el ambiente sociocultural. Considerando por Vigotsky

(1979), que el actuar del objeto y el sujeto, utiliza instrumentos de

naturaleza sociocultural que pueden ser de dos tipos:

·

Herramientas, que están externamente

orientadas.

·

Signos, que están internamente

orientados.

A partir de

ello, Hernández (2012), concluye que el sujeto, a través de la actividad

mediada, con la interacción con su contexto sociocultural y participando con

los otros en prácticas socioculturalmente constituidas, reconstruye el mundo

social en el que vive.

El sustento de

su postura, de acuerdo con Baquero (1996), puede argumentarse que está

compuesto por los siguientes temas:

·

Las funciones psicologías superiores

solo pueden entenderse a través del estudio de la actividad mediada.

·

Las funciones psicológicas superiores

tienen su orientación y se desarrollan en el contexto de las relaciones

socioculturalmente organizadas.

·

Las funciones psicológicas pueden ser a

través de la aplicación de un análisis genético.

En la postura

manejada por Baquero se puede observar que los tres temas se dan por

interacción y una actividad mediada por el sujeto que es lo más central del

paradigma, a partir de una actividad mediada en un entorno como lo señala Cole

(1993), la mediación cultural es un hecho común demostrado por todos los

hombres de todas las culturas, que apoyan a un proceso histórico de la vida del

hombre.

Esto a partir

del desarrollo de los conceptos espontáneos y científicos identificados por

Vigotsky que son tres, los cuales define Hernández (2012), y estos son:

·

Cúmulos inorganizados, los cuales se

pueden generar una serie de agrupaciones de objetos, sin tener una base o

sustento.

·

Cúmulos complejos, se encuentran basados

sobre criterios objeticos, pero pueden llegar a ser inestables y variar

rápidamente.

·

Conceptos verdaderos, conocimientos

científicos que llegan a relacionarse de manera indistinta con los objetos,

esto se da por la internalización de los conceptos.

En una segunda

parte, Vigotsky integra las funciones psicológicas superiores, considerando que

en la evolución psicológica existen dos líneas de desarrollo, que son:

·

Las funciones psicológicas inferiores,

se dan de acuerdo al proceso de desarrollo y maduración, estas pueden ser

comunes entre los animales y el hombre, ya que ocurre en la filogenia.

·

Las funciones superiores, son parte del

desarrollo cultura; de acuerdo con Hernández (2012) van con la condición

sociocultural y son determinantes como mediadores de situaciones de aprendizaje

compartido.

A partir de

estas dos partes de desarrollo; Vigotsky (1979), señala explícitamente acerca

del concepto de internalización, de debe entenderse como la actividad

reconstructiva, a partir de una actividad externa.

Considerando

estas etapas, otro de los conceptos que son considerados medulares para el

paradigma en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que es definida por Vigotsky

(1979), como la como la distancia entre en nivel real de desarrollo determinada

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo

la guía de un adulto o la colaboración de un compañero más capaz.

En el ámbito

educativo el adulto o guía, en un primer momento será el maestro que es

definido por Medina (1996), como un agente cultural, que enseña en un contexto

de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como mediador esencial

entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos.

Así mismo el

maestro es el encargado de tener conocimientos espontáneos y científicos, que

le permitirán planear una serie de acciones, junto con las curriculares

institucionales, teniendo como objeto, promover el desarrollo de las funciones

psicológicas superiores.

Considerando que

para promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, es

necesario retomar la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), de Vigotsky que

menciona, se tiene que dar un proceso de andamiaje que es el intento por

enseñar saberes o contenidos por parte del maestro.

El andamiaje

Baquero (1996), menciona que debe ser creado por el maestro con las siguientes

características:

·

Ajustable a necesidades del alumno,

siendo que hay unos que ocupen apoyos más simples y otros más complejos

·

Transitorio y temporal, hay tiempos en

los cuales el alumno no requerirán apoyos o ayudas propuestas por el enseñante.

·

Debe ser explicitado y tematizable

considerando que se tome conciencia de la realización y mejora de aprendizaje

ocurrida en un proceso de ayuda.

A partir de

estas características, Lerner (1996), define que es el plantear problemas a

partir de los cuales se reelaboran los contenidos escolares y se provee toda la

información para la reconstrucción de los contenidos, propiciando redefiniciones

sucesivas hasta alcanzar un conocimiento próximo al saber socialmente

establecido, planteando problemas fuera de la escuela.

Sin embargo de

una forma más simple la enseñanza se da mediante el uso de estrategias

didácticas o actividades de enseñanza guiadas por el docente, que ayudarán a la

construcción de los nuevos contenidos curriculares, primordialmente mediante

actividades e interacción con el alumno.

El alumno a

partir de esto, Hernández (2012), define que debe de ser entendido como un ser

social, producto y protagonista de la múltiples interacciones sociales en que

se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar.

A partir de

esto, el alumno reconstruye los conocimientos previos acompañado de una

construcción que en colaboración con otros, genera su aprendizaje.

El aprendizaje

generado por el alumno, es definido por Vigotsky (1979), como un proceso en

esencial interactivo, pues presupone una naturaleza social específica y un

proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos

que lo rodean.

Considerando esto procesos

revalorados en la concepción del aprendizaje desde la óptica de la Zona de

Desarrollo Próximo (ZDP), son:

·

La conducta de imitación, que es

necesaria para el proceso del traspaso de competencia del experto al novato

·

El uso de discurso lingüístico, que son

las preguntas, demandas, peticiones, apoyos, explicaciones, etc.

Este se evalúa

analizándola desde dos aspectos, que son:

·

La evaluación dinámica, en la que se

revisan los procesos y no los productos, estableciéndose una relación entre el

examinador y el examinado.

·

La evaluación de aprendizajes escolares,

que se centra únicamente en la revisión de productos.

Con ello, se

puede verificar que en la educación, bajo un enfoque sociocultural se puede

evaluar el aprendizaje por parte del alumno durante el proceso, y ya con el

producto terminado.

Constructivista

El enfoque

constructivista es uno de los polémicos en las últimas fechas, esto debido a

los cuestionamientos que se siguen dando entorno a la construcción del

aprendizaje del ser humano. Como bien lo maneja la propia palabra del paradigma

es necesario analizar desde diversas posturas como se va construyendo el

conocimiento, que como Riviére (1987), lo menciona toda posición

constructivista resta al sujeto cognitivo como activo en un determinado

desarrollo.

Para efectos del

presente trabajo analizaremos principalmente a dos autores que son Jean Piaget,

y L.S. Vigotsky.

Para Piaget, con

una formación de biólogo se interesó por saber cómo se va desarrollando el

conocimiento de los seres humanos, mencionado por Brainerd (1978), es posible

articular la teoría piagetiana sobre la base de tres ejes conceptuales:

·

Estructura cognitiva, definida por

Brainerd (1978), como la forma o patrón que toma la cognición de los individuos

en cada uno de los estadios piagetianos, siendo bajo esta postura el esquema,

es quien va guiando cada uno de los conocimientos según la evolución del ser

humano.

Determinando

Rosas y Sebastián (2008), que para Piaget, la estructura no es la presencia de

unos u otros elementos, sino las relaciones que se establecen entre ellos;

afirmando que la estructura es un todo, que tiene propiedades distintas de las

que caracterizan a los elementos, propiedades, que son resultantes de las

relaciones o composiciones entre otros elementos.

A partir de esto

Piaget (1974/1980), sostiene que las estructuras son sistemas

transformacionales, llamando transformación a una operación que transforma a un

estado en otro, considerando que se establecen una serie de transformaciones

internas y en relación al medio que son coherentes con la estructura misma.

La estructura es

definida por Rosas y Sebastián (2008), una unidad caracterizada por leyes de

transformación que le permiten expresarse y reconstruirse en elementos particulares.

Los tipos de estructuras cognitivas que Piaget distingue de su teoría, son:

Los esquemas,

que son vistas como unidades elementales de una estructura cognitiva humana y

son entendidos por Piaget (1970), como:

·

Figura, que es la coordinación de percepciones

de diversa índole, que permiten configurar una imagen unitaria y relativamente

estable de una entidad concreta.

·

Plan, es la coordinación de acciones

concretas en el medios, las cuales tienen una meta.

Las operaciones,

son definidas por Rosas y Sebastián (2008), como coordinaciones de acciones

interiorizadas, reversibles, agrupadas en sistemas de conjunto con leyes de

totalidad. En ellas el sujeto no requiere interactuar con el objeto, este tipo

de operaciones en las cuales las acciones interiorizadas tienen como objeto

imágenes de objetos materiales que recibe el nombre de operaciones concretas.

Funciones

cognitivas, determinan el desarrollo y cambio permanente, mencionado por Rosas

y Sebastián (2008), Piaget propone dos variantes funcionales a la base de la

cognición humana:

La organización,

es definida por Piaget (1967/1985), como el principio en virtud del cual un

organismo forma parte de su clase. Es un particular conjunto de interrelaciones

que pueden ser materializadas por múltiples conjuntos de elementos, propio de

un organismo o sistema, tal que si se produce un cambio en dicha combinación de

relaciones el organismo pierde su identidad y deja de vivir. Este tipo de

organización está ligada a una función de conservación que permite al individuo

intercambiar elementos con el ambiente y reestructurar continuamente su

organización.

La adaptación

mencionada por Piaget; Rosas y Sebastián (2008), lo definen como la condición

que permite la vida de un organismo en un medio, implicando la relación entre

ambos tal que los cambios producidos en el medio pueden ser manejados por el

organismo, sin que su organización se modifique. Este proceso de adaptación se

da mediante la equilibración.

La equilibración

es el proceso en que el sujeto integra un elemento a una estructura

preestablecida en el sujeto, este consiste en:

·

La asimilación, que es definida por

Piaget (1975), ya que todo esquema asimilatorio tiene que alimentarse así

mismo, es decir, a incorporar los elementos exteriores a él y compartirles con

su naturaleza.

·

La acomodación mencionada por Piaget,

Hernández (2012), lo define como una reacomodación de los esquemas, lo cual es

producto de la interacción de la información nueva.

·

Contenidos de cognición, definido por

Hernández (2012), son los elementos organizados de acuerdo a ciertas relaciones

que encarnan en las prácticas las estructuras cognitivas de todo tipo.

En los

contenidos de cognición, Piaget hace referencia a cuatro etapas ligadas al

desarrollo cognitivo del ser humano, en las que resaltan las siguientes:

Etapa

sensoriomotriz de 0 a 2 años. Etapa preoperacional de 2 a 7 años.

Etapa de

operaciones concretas de 7 a 12 años.

Etapa de

operaciones formales de los 12 años en adelante.

Considerando que

de acuerdo a las etapas mencionadas anteriormente, cuando el sujeto se empieza

a desarrollas surge una organización que se da mediante la asimilación y

acomodación en las estructuras desarrolladas en cada una de las etapas.

La segunda

postura que analizará es la de Vigotsky (1979), la cual su principal teoría es

la histórico – cultural, en la cual existe una diferencia cualitativa entre las

capacidades del ser humano y el resto de los animales.

Considerando la

postura de Vigotsky, estructura que los procesos psicológicos del ser humano

pueden ser distinguidos de los animales a partir de los procesos psicológicos,

que los clasifica en:

·

Los procesos psicológicos elementales,

son definidos por Rosas y Sebastián (2008), como aquellos que hacen referencia

a los procesos que son compartidos con otros animales, tales como la atención,

la percepción, la memoria y el pensamiento.

·

Los procesos psicológicos superiores,

Vigotsky los clasifica en:

Rudimentarios,

que son procesos en el que se ven implicadas acciones de tipo instrumental,

caracterizado por signos desarrollados histórico – culturalmente, los cuales

cambia por completo la naturaleza de los procesos psicológicos. Estos procesos

son primarios del desarrollo del humano, caracterizado por la internalización

de sistemas de mediación utilizados en actividades socialmente organizadas de

tipo general.

Avanzadas,

Wertsch (1988), las define como aquellas que se desarrollan a partir de la

internalización de formas de mediación propias de contextos específicos.

La

internalización de Vigotsky, hace referencia al origen social de los procesos

psicológicos superiores, estructurado por Rosas y Sebastián (2008), se da a

través de la formulación de su ley genética, en la que transforma el proceso en

sí mismo cambiando una estructura y funciones.

La

internalización también es definida por Vigotsky (1979), como la reconstrucción

interna de una operación externa, siendo de gran importancia que hay una

relación entre los procesos externos e internos, teniendo una inherencia.

La inherencia,

es definida por Vigotsky (1995), como un indicador de una relación genética

entre ambos planos. Es decir, el medio social y los instrumentos de mediación,

a través de los procesos de internalización, teniendo un carácter formativo

sobre los procesos psicológicos superiores.

Considerado por

Rosas y Sebastián (2008), la internalización de nuevas formas de mediación y/o

formas avanzadas ya internalizadas, se constituye un factor crucial en el

desarrollo; siendo una parte importante del desarrollo teórico- práctico de

esta noción realizada por Vigotsky, la cual se encuentra en torno al concepto

de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).

La Zona de

Desarrollo Próximo (ZDP), es estructurada por Vigotsky (1979), como aquella que

se basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre en el remolque de

desarrollo, mediante este concepto se rescata la relación, entre aprendizaje y

desarrollo cognitivo; defendiendo la concepción del aprendizaje como un factor

que lleva hacia adelante el desarrollo.

Con ello la Zona

de Desarrollo Próximo (ZDP), propuesta por Vigotsky menciona que el ser humano

se encuentra en una zona, en la cual su aprendizaje está estable, cuanto está

en movimiento es la continuación que lleva al individuo a una Zona de

Desarrollo Próximo (ZDP), esto mediante un andamiaje en la que se debe generar

un aprendizaje mediante las leyes de la asociación para conformar una nueva

estructura de generalización.

En educación el

encargado de apoyar a la generación de un nuevo aprendizaje, es el maestro, que

es visto como un agente encargado de encaminar sus esfuerzos, promoviendo el

desarrollo psicológico y la autonomía del educando, así mismo debe generar una

atmosfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el alumno; así mismo

debe de ser adecuado para las actividades cooperativas intencionales que

promuevan los intercambios de puntos de vista, y aparición de conflictos

sociocognitivos para generar el aprendizaje estructurante.

Las actividades

deberán ser señaladas en el proceso de enseñanza, en el que se proponen

estrategias y procedimientos que faciliten las actividades progresivas de

reconstrucción del saber enseñar, lo que requiere un estudio minucioso de la

psicogénesis de los distintos contenidos impartidos en la escuela.

Por su parte el

alumno, debe de ser un sujeto activo que posee un determinado nivel de

desarrollo cognitivo, el cual elabora constantemente una serie de

interpretaciones o construcciones de ciertos contenidos escolares.

Esta

construcción se da por medio del aprendizaje, proceso en el cual el ser humano

va generando las estructuras conceptuales, así mismo debe de identificar

similitudes y clasificar conceptos, para poder construir uno propio con la

combinación de otras construidas.

En el

aprendizaje Driver (1986), menciona que se tiene un papel esencialmente activo

de quien aprende, considerando en el aprendizaje las siguientes características

de una visión constructivista:

·

La importancia de los conocimientos

previos, de las creencias y motivaciones de los alumnos.

·

Establecimiento de relaciones entre los

conocimientos para construcción de mapas conceptuales y ordenación de

contenidos.

·

La capacidad de construir significados a

base de reestructurar conocimientos previos.

·

Los alumnos auto- aprenden dirigiendo

sus capacidades a ciertos contenidos y construyendo ellos mismos el significado

de esos contenidos.

Con estos

aspectos, se puede considerar que el aprendizaje es un producto natural de

experiencias previas encontradas en el ser humano y reestructuradas por el

mismo, siendo modificadas para obtener el nuevo aprendizaje.

La manera de

verificar el nuevo aprendizaje, es por medio de la evaluación que es el proceso

de reconstrucción y construcción de los distintos saberes culturales, más

centrado en los procesos relativos a los estados de conocimiento y menos

productos.

Marco Referencial

México se

encuentra ubicado en el hemisferio norte, entre los paralelo 14° 13´27” de la

desembocadura del rio Suchiate, así como en el paralelo 32° 43´06” que pasa por

la confluencia del rio Gila con el Colorado.

El territorio

nacional de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(2013), en su artículo 42°, en las fracciones I, II, III, IV, V y VI; se

comprende de las partes integrantes de la Federación, de las islas, incluyendo

arrecifes y cayos en los mares adyacentes, las islas Guadalupe y Benito Juárez;

la plataforma continental, los zócalos submarinos; las aguas de los mares

territoriales, los mares interiores y el espacio aéreo situado sobre el

territorio nacional.

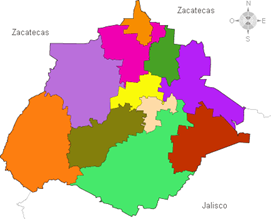

Considerando que

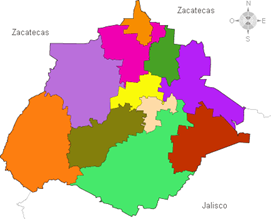

por las partes integrantes de la Federación, el artículo 43° Constitucional

(2013) menciona que son los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua,

Durando, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas. Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y

el Distrito Federal, mismos que se encuentran ilustrados en la figura 4 México.

Figura 4. México

En México, que

se encuentra conformado por los elementos mencionados anteriormente, se tiene

el derecho constitucional a la educación esto manifestado en el artículo 3°,

que menciona “todo individuo tiene derecho a recibir educación; siendo el

Estado el encargado de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y

media superior; teniendo un carácter de obligatoriedad”.

Considerando lo

manifestado en el artículo 3° constitucional y centrándose en la educación

secundaria que es un elemento esencial de la investigación, actualmente en

México, de acuerdo al Informe de las Principales Cifras del Sistema Educativo

Nacional (2012), se cuentan con 6 340 232 alumnos,

distribuidos en

3 201 483 hombres y 3 138 749 mujeres.

Estos alumnos se

encuentran atendidos por 37 222 escuelas, de las cuales 320 653 son públicas y

4 569 privadas, mismas que cuentan con el apoyo de 394 947 docentes

distribuidas entre ellas. En efectos de las escuelas secundarias públicas, 3

368 tienen un sostenimiento de tipo federal y 29 285 son de sostenimiento

estatal.

Considerando

este panorama general nacional, la presente investigación se desarrolla en el

estado de Aguascalientes que es un uno de los integrantes de la Federación

manifestado en el artículo 43° constitucional.

Aguascalientes

El estado de

Aguascalientes ubicado en las coordenadas entre paralelos 22°05´y 21°37´de

altitud norte, los meridianos de 102°03´y 102°36´ de longitud oeste; altitud de

entre 1400 y 2500 msnm. Cuenta con once municipios que son: Asientos, Calvillo,

Cosió, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá, El Llano, Pabellón

de Arteaga, Asientos, Jesús María y Aguascalientes, siendo este último la

capital de estado, mismos que se muestran en la figura 5 Aguascalientes.

Figura 5. Aguascalientes

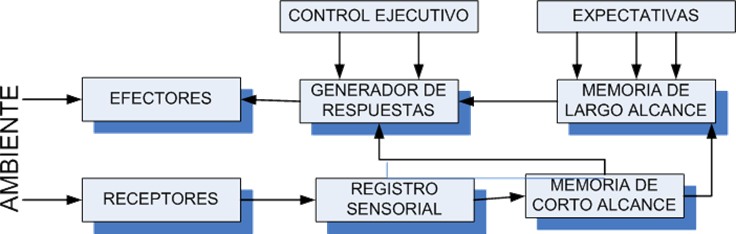

En el censo de

población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) en el 2010 el estado de Aguascalientes cuenta con una población total

de 1 184 996 personas, distribuidas en 608 258 mujeres y 576 538 hombres.

La presente

investigación se realiza en el municipio capital del estado de Aguascalientes,

mismo que cuenta con una superficie de 960.5km2, y con una población

total de acuerdo al censo realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), de 834,498 personas equivalentes al 67 % de la

población total del estado.

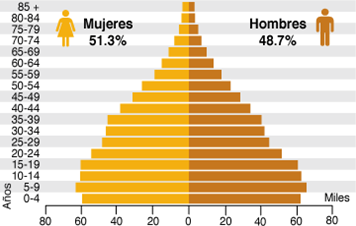

De acuerdo a la

población manifestada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), en el Plan de Desarrollo Municipal (2010), la población del municipio

capital de Aguascalientes está constituida por 51,52 % de mujeres y 48,8 % de

hombres.

La cantidad de

habitantes, de acuerdo a su edad se puede observar en la figura 6 distribución

de habitantes y en el Anexo C, que se encuentra distribuida, con una mayor

concentración en los habitantes con una edad de entre los 10 y 24 años, siendo

considerados dentro del país como una población joven.

Figura 6. Distribución

de Habitantes

Ante estas

características de la capital del estado de Aguascalientes, la presente

investigación se realiza en el ámbito educativo, que se encuentra divido en

nueve coordinaciones, que son: centro, pocitos, norte, CONAFE, Jesús Terán,

Ojocaliente, Morelos, Insurgentes, Sur, Oriente, etc.

Considerando las

características de la capital del estado de Aguascalientes, y su distribución

escolar; la presente investigación se realiza en dos instituciones privadas,

que son: Colegio Pascal A.C., perteneciente a la coordinación centro y el

Colegio Paulo Freire de la coordinación pocitos.

Colegio Pascal A.C.

El Colegio

Pascal A.C. con una clave escolar PST0005H, perteneciente a la coordinación

centro se encuentra ubicado en la calle Juan de Montoro #411, en la colonia

centro de la capital del estado de Aguascalientes, en la figura 7 Colegio

Pascal A.C se puede observar la fachada.

Figura 7. Colegio

Pascal A.C.

Las

instalaciones con las que cuenta son las siguientes:

·

11 Salones.

·

1 Salón de cómputo.

·

1 Dirección.

·

1 Sala de maestros.

El personal con

el que cuenta la institución es el siguiente:

·

1 Director.

·

1 Subdirector.

·

1 Coordinador académico.

·

16 Maestros.

·

2 Control escolar.

·

1 Secretaria.

·

2 Prefectas.

·

2 Conserjes.

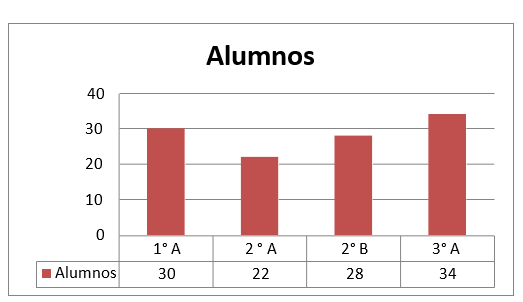

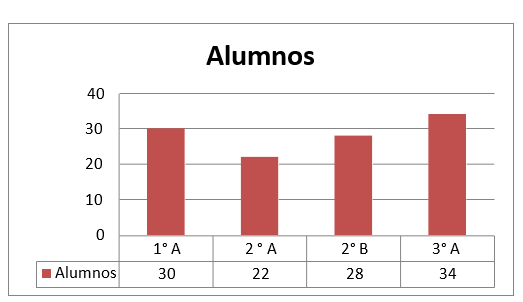

Actualmente el

Colegio Pascal A.C., en sus instalaciones y con el personal que cuenta, atiende

a 114 estudiantes los cuales se encuentras distribuidos en los grados como se

muestra en la figura 8 Alumnos – Pascal.

Figura 8. Alumnos

– Pascal

De acuerdo a la figura

8 Alumnos – Pascal, se puede apreciar que el grupo con en el que se tiene una

mayor cantidad de alumnos es el de 3° de secundaria que se encuentra conformado

por 34 alumnos, seguido de 1° de secundaria con 30 alumnos, 2° B de secundaria

con 28 alumnos y 2° A de secundaria con 22 alumnos.

Considerando

estos elementos, el Colegio Pascal A.C., será tomado en cuenta como parte de

los participantes de la presente investigación.

Colegio Paulo Freire

El Colegio Paulo

Freire con una clave escolar PST0006G, perteneciente a la coordinación pocitos

se encuentra ubicado en la calle Primavera #119, en la colonia san Marcos de la

capital del estado de Aguascalientes, en la figura 9 Colegio Paulo Freire se

puede observar la fachada

Figura 9. Colegio

Paulo Freire

Las

instalaciones con las que cuenta son las siguientes:

·

6 salones.

·

1 salón de cómputo.

·

1 dirección.

·

1 sala de maestros.

El personal con

el que cuenta la institución es el siguiente:

·

1 Director.

·

1 Subdirector.

·

9 Maestros.

·

1 Secretaria.

·

1 Prefectas.

·

1 Conserjes.

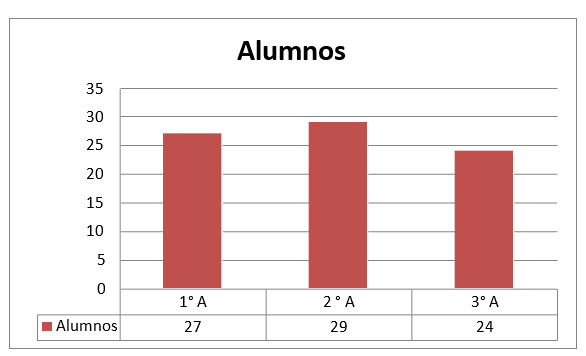

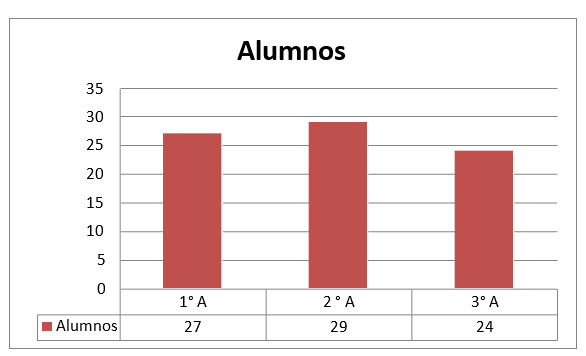

Actualmente el

Colegio Paulo Freire, en sus instalaciones y con el personal que cuenta,

atiende a 80 estudiantes los cuales se encuentras distribuidos en los grados

como se muestra en la figura 10 Alumnos – Paulo.

Figura 10. Alumnos

– Paulo

De acuerdo a la

figura 10 Alumnos – Paulo, se puede apreciar que el grupo con en el que se

tiene una mayor cantidad de alumnos es el de 3° de secundaria que se encuentra

conformado por 34 alumnos, seguido de 1° de secundaria con 30 alumnos, 2° B de

secundaria con 28 alumnos y 2° A de secundaria con 22 alumnos.

Considerando

estos elementos, el Colegio Paulo Freire, será tomado en cuenta como parte de

los participantes de la presente investigación.

Investigaciones Previas

Las Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC), han modificado la forma en como el

ser humano se comunica e interactúa, a partir de su integración a la sociedad

han sido vistas como principal palanca de trasformaciones en el mundo

contemporáneo.

Ante esta

perspectiva Carlota Pérez (2002), nos cita que la humanidad se encuentra en una

transformación tecnológica sin precedentes, que sin embargo repercute de forma

global considerando que para efectos de la presente investigación se abordará

desde un punto de vista de la integración de las Tecnologías de la Información

y la Comunicación (TIC), a la educación.

Con ello se ha

revisado la viabilidad principalmente por la postura de Sancho (2010), que

menciona que las investigaciones en los próximos años, de acuerdo a los

organismos internacionales se orientará en el desarrolló y uso de las

tecnologías de digitales para mejorar la educación, entornos de aprendizaje

innovadores, la escuela del futuro, etc.

Considerando los

cambios de la sociedad actual y la viabilidad de la investigación se ha

decidido revisar cinco investigaciones previas de forma individual analizando

la postura del autor, el entorno en el que se realizó, el método que se

utilizó, los resultados obtenidos, etc., las investigaciones a revisar son las

siguientes:

·

Educación y nuevas tecnologías de la

información y la comunicación: ¿hacia un paradigma educativo innovador?

·

Tecnología educativa en el salón de

clase.

·

Las TIC y los nuevos paradigmas

educativos: la transformación de la escuela en una sociedad que se transforma.

·

Análisis de los estilos de aprendizaje y

las TIC en la formación personal del alumnado universitario a través del

cuestionario REATIC.

·

Las TIC y los nuevos modelos educativos.

En la primera

investigación de Barriga (2008), llamada “Educación y Nuevas Tecnologías de Información

y Comunicación (TIC), ¿Hacia un paradigma educativo innovador?”, hace

referencia a que en la actualidad se plantea una gran potencialidad en los usos

educativos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), pero no que

no se está viendo reflejada.

La preocupación

central mostrada por Díaz es la obsolescencia de la enseñanza receptivo

transmisiva y plantea una diversidad de problemas en situaciones causadas

referidas a la introducción de modelos innovadores soportados por las

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

En su análisis

referencia que en la actual educación se pretende innovar a través de la

incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el punto

de partida importante es de reconocer que el conocimiento se convierte en el

elemento central de la actual dinámica social y se ubica en el corazón de los

nuevos modelos educativos.

Para que se de

una nueva formulación del sistema educativo, será necesario crear diseños

educativos flexibles centrados en el alumno y en la construcción conjunta del

conocimiento, no en la transmisión de información.

Para poder

integrar de forma adecuada las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),

será necesario el desarrollo de la alfabetización digital, proporcionando a los

alumnos acceso a datos reales, ofreciéndole los medios, involucrándolos

activamente en la discusión de casos y para ello se necesita que el alumno

tenga la competencia de la literacidad que es la capacidad de hacer, encontrar,

evaluar y manejar datos en una biblioteca o página electrónica.

La conclusión a

la que llega es que se necesitan crear nuevas teorías de diseño educativo con

el fin del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que vaya

de acuerdo con las necesidades actuales, a fin de lograr un conocimiento útil

para la resolución de problemas relevantes con un sentido social.

En la segunda

investigación de Martínez (2010), llamada “Tecnología educativa en el salón de

clase”, se analiza el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC), en las instituciones de educación superior en México, mencionando que se

han hecho cuantiosas inversiones en infraestructura tecnológica, sin embargo en

el proceso de integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),

a la dinámica de enseñanza aprendizaje se ha experimentado un avance casi nulo

en la mayoría de los casos.

Con el estudio

se levanta la paradoja de que el desarrollo de tecnología no ha ido a la par en

el avance pedagógico.

El diseño de la

investigación consistió en un estudio ex post facto, con un enfoque

cuantitativo basado en un diseño no experimental, con un alcance de tipo

descriptivo – correlacional a una muestra de 629 alumnos del área de

informática.

La conclusión

obtenida fue que se puede visualizar que el uso de las Tecnologías de

Información y Comunicación (TIC), estimula y favorecen a los alumnos con buen

desempeño académico; sin embargo no se puede afirmar que el uso mejora el

desempeño académico de los alumnos universitarios del área de informática.

Martínez (2010), recomienda realizar nuevamente repetir el estudio en otra

institución, con el fin de comparar si realmente los resultados son correctos.

En la tercera

investigación, Carneiro (2010), llamada “las Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC), y los nuevos paradigmas educativos: la transformación de la escuela en

una sociedad que se transforma”; realiza un análisis para entender el reto

generado las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la educación

hacia una transformación de paradigma.

La propuesta que

realiza es una triple transformación de paradigma en la educación con las

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC):

1. Se

debe de pasar de una educación industrial a una educación como servicio, en que

la educación no debe ser un servicio uniforme de educación y que la que la

pluralidad es la única garantía de respeto por la dignidad humana.

2. Escuelas

que aprenden, propuesta mencionada en el informe de la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que hace

referencia a los cuatro aprendizajes, los verdaderos pilares de la escuela del

siglo XXI que son: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y

aprender a vivir juntos.

3. La

construcción de los aprendizajes: conocer por participación y no solo por

control.

Con este cambio

triple de paradigma en la educación y la integración de las Tecnologías de

Información y Comunicación (TIC), permitirá que la persona se involucre en la

construcción de su conocimiento haciendo referencia que la ciencia cognitiva de

Piaget plantea a las personas como sujetos constructores de su conocimiento y

no solo registran todo lo que el mundo les muestra.

En la cuarta

investigación de Moya (2011), llamada “Análisis de los estilos de aprendizaje y

las TIC en la formación del alumnado universitario a través del cuestionario

REATIC”, en el que menciona que la educación se enfrenta a grandes retos, en el

que debe solventar las dificultades y cambios en los que se ve envuelta,

contemplando la presencia de las Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC), en los proceso educativos y desarrollo de las estructuras cognitivas

acorde con las nuevas realidades del aprendizaje.

Moya (2011),

considera que es de gran importancia que los docentes contemplen los estilos de

aprendizaje de los alumnos para potenciar las habilidades mentales y lograr un

aprendizaje más significativo.

En la

investigación realizada se argumenta la influencia de los estilos de

aprendizaje y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la

formación del alumnado.

El diseño de la

investigación fue con un enfoque cuantitativo un método no experimental con un

alcance descriptivo – correlacional, a una muestra de 146 alumnos a los que se

les aplicó el cuestionario REATIC.

A la conclusión

que se llegó con la investigación es que las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC), tienen un protagonismo importante en el alumnado aunque no

se observó un estilo predominante.

En la quinta

investigación de Gómez (2012), llamada “Las TIC y los nuevos modelos

educativos”, cita que la educación debe adaptarse a la sociedad de la

información del siglo XXI, en la cual se enfrentan nuevos retos educativos ante

un nuevo perfil de alumnos, los alumnos nativos digitales fruto de la sociedad

tecnificada.

Gómez (2012),

hace referencia que el profesorado debe estar consciente de que el proceso

educativo es algo vivo y como tal evoluciona, por lo mismo no existe una

práctica docente estática.

En cuanto a la

educación hace énfasis que no es un patrimonio de los centros sino de todos los

agentes de socialización, en el cual no todos los agentes socializadores pretenden

construir personas críticas, autónomas e independientes; sino que miran el

entono de los jóvenes para alcanzar sus intereses con frecuencia económicos y

comerciales.

Con la sociedad

tecnificada generada por la incorporación de las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC), las nuevas orientaciones pedagógicas proponen un

aprendizaje significativo fundamentado en un modelo pedagógico constructivista

y comunicativo.

Siendo de gran

importancia que para mantener un círculo de sociedad – cultura – educación es

necesario que el sistema de enseñanza del siglo XXI se adapte a la nueva

sociedad tecnificada, y para ello deberán plantease nuevos modelos compatibles

con el alumnado de nuestros días.

Los dos

principales agentes afectados son:

·

El alumno, ya que se debe buscar que

emplee las tecnologías más allá del entretenimiento, exigiendo la búsqueda,

valoración, selección estructuración aplicación de la información para elaborar

un conocimiento útil con el que se deben afrontar las situaciones problemáticas

que se presente.

·

El profesor, debe organizar la

interacción alumnado – fuente de información, sobre todo guiando los procesos

de búsqueda, análisis, selección, interpretación, síntesis y difusión de la

información.

Con este

análisis realizado de los retos a los que se enfrenta la educación actualmente,

Gómez (2012), propone un nuevo modelo educativo en el que se tome en cuenta a

la sociedad tecnificada en la cual se pueda ver una mejora en el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Ante este

panorama, se puede verificar la viabilidad de realizar la investigación en el

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en el aprendizaje

de los alumnos de educación secundaria, ya que con la postura de Barriga

(2008), se puede dar sustento a que hace falta un nuevo modelo que involucre a

los estudiantes en el acceso a datos, para que obtengan la competencia de la

literacidad.

CONCLUSIONES

El análisis de

los distintos paradigmas educativos permite comprender cómo ha evolucionado el

proceso de enseñanza-aprendizaje y la manera en que los estudiantes interactúan

con el conocimiento. El conductismo contribuyó con estrategias de control y

refuerzo de la conducta, mientras que el cognitivismo aportó una visión más

profunda sobre la estructura mental del aprendizaje. El enfoque psicogenético

explicó el desarrollo del conocimiento en etapas, y el sociocultural destacó la

relevancia del entorno y la interacción social en la construcción del

conocimiento.

El

constructivismo ha logrado integrar estas perspectivas, enfatizando la

importancia de la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje.

En este contexto, el uso de las TIC ha revolucionado los métodos educativos,

ofreciendo nuevas oportunidades para la personalización del aprendizaje y la

adquisición de competencias digitales. Sin embargo, su implementación efectiva

requiere superar desafíos como la equidad en el acceso a la tecnología, la

capacitación docente y la adaptación de los modelos pedagógicos tradicionales.

El futuro de la

educación depende de la capacidad de combinar estos enfoques con las

herramientas tecnológicas disponibles, garantizando que el aprendizaje no solo

sea significativo, sino también accesible para todos los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alamelu JV, Mythili

A. Machine learning approach to predict delay in smart infusion pump. Salud,

Ciencia y Tecnología 2022;2:243–243. https://doi.org/10.56294/saludcyt2022243.

2.

Almenara JC. Nuevas Tecnologías, comunicación y educación. Rev Electr Tecnol

Educ (EDUTEC). 1996;(1).

3.

Alonso J. Motivación y aprendizaje en el aula. Madrid: Santillana; 1991.

4.

Altaba MS, Abad MV. Las nuevas tecnologías en la familia y la educación: retos

y riesgos de una sociedad inevitable. Madrid: Fundación

Universitaria San Pablo CEU; 2013.

5. American Association

of School Librarians (AASL). Instructional Technology; 1998.

6.

Area M. Los medios y las tecnologías en la educación. Madrid: Pirámide; 2004.

7.

Arredondo AG. Metodologías de la Investigación Educativa. Durango: Asociación

de Investigadores en Ciencias de la Educación; 2009.

8. Asif M, Mane M,

Sahoo PK, Gupta S. The Role of Safety Culture in Reducing Incidents in

High-Risk Industries. Health Leadership and Quality of Life 2022;1:145–145.

https://doi.org/10.56294/hl2022145.

9.

Ausubel D. Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México:

Trillas; 1978.

10.

Autores C. Pedagogía. La Habana: Pueblo y Educación; 2004.

11.

Ávila AR. Iniciación a la red internet. Concepto, funcionamiento, servicios y

aplicaciones de internet. España: Gesbiblo, S.L.; 2007.

12. Aviles-Yataco W,

Meneses-Claudio B. Neural networks applied to the detection and diagnosis of

Breast Cancer, a systematic review of the scientific literature of the last 5

years. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de

Conferencias 2022;1:3–3. https://doi.org/10.56294/sctconf202235.

13.

Badia A, Monereo C. Aprender a aprender a través de Internet. En: Monereo C,

editor. Internet y competencias básicas. Barcelona: Graó; 2005. p. 51-71.

14.

Baquero R. Vigotsky y el aprendizaje escolar. Buenos Aires: Aique; 1996.

15.

Barriga FD. Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación:

¿Hacia un Paradigma Innovador? Fronteras Educ Comunidad Virtual Educ. 2008.

16.

Bartolomé A. Preparando para un Nuevo Modelo de Conocer. Cultural Pineda; 1997.

17.

Bautista A, Alba C. ¿Qué es Tecnología Educativa?: Autores y significados. Píxel-bit;

1997.

18. Bayser SE.

Motivation and work performance in the nursing staff of a public institution of

the Autonomous City of Buenos Aires. Salud,

Ciencia y Tecnología 2022;2:12–12. https://doi.org/10.56294/saludcyt202212.

19.

Beraza MA. Diseño y desarrollo curricular. Madrid: Narcea; 1987.

20.

Bisquerra R. Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: Editorial la

Muralla S.A.; 2012.

21.

Blanck G. Vigotsky: el hombre y su causa. En: Moll L, editor;

1993.

22. Bohrnstedt GW. Evaluación

de la confiabilidad y validez en la medición de actitudes. México:

Trillas; 1976.

23. Brainerd J.

Piaget’s theory of intelligence. New Jersey: Prentice Hall; 1978.

24. Brown A, Reeve R.

Bandwidths of Competence: The Role of Supportive Context in Learning and

Development. En: Liben L, editor. Development and Learning: Conflict or

Congruence. Hillsdale: Erlbaum; 1987.

25.

Bunge M. Tecnología y filosofía. En: Epistemología. México: Siglo XXI; 1997.

26.

Cabero J. Estrategias para una didáctica de los medios audiovisuales en el

terreno educativo. En: Grupo Pedagógico Andaluz, editor. Enseñar y aprender con

prensa, radio y televisión. Huelva: Grupo Pedagógico Andaluz Prensa Educación;

1992. p. 27-32.

27.

Cabero J. Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

en las organizaciones educativas. En: Lorenzo M, editor. Enfoques en la

organización y dirección de instituciones educativas formales y no formales.

Granada: Grupo Editorial Universitario; 1998. p. 197-206.

28.

Cabero J. Las Nuevas Tecnologías al servicio del desarrollo de la Universidad:

las teleuniversidades. En: Rosales C, editor. Innovación en la Universidad.

Santiago de Compostela: NINO; 2000. p. 187-216.

29.

Cabero J. Tecnología Educativa: su evolución histórica y su conceptualización.

Sevilla: Universidad de Sevilla; 2006.

30.

Camacho J. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/pdf/amc/v49n2/3451.pdf.

Consultado el 12 de marzo de 2012.

31.

Campbell D, Stanley J. Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la

investigación social. Buenos Aires: Amorrotu; 1973.

32. Cano CAG, Castillo

VS. Unveiling the Thematic Landscape of Cultural Studies Through Bibliometric

Analysis. Community and Interculturality in Dialogue 2022;2:34–34. https://doi.org/10.56294/cid202234.

33. Cano CAG, Penagos

AN, Macanilla RM. Social perception of citizens regarding the accountability of

the El Paujil mayor’s office, during the term of 2019-2020. Salud,

Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2022;1:1–1. https://doi.org/10.56294/sctconf202221.

34. Cardozo MBS, Cano